「開発環境では、仮想大部屋と設計自動化を提供。知識・学習エンジンを搭載し、設計と検証の自動化を志向する。製造環境では、情報の双方向化、バーチャルファクトリー上での製品品質と効率性を検証していくことになる。これらのソリューションは、開発と並行して富士通のモデル工場で社内実践を進める」(宮澤氏)

社内実践では、リードタイムを2分の1、生産性を2倍、適正品質の実現を目指す。

「ロボットメーカーとの連携強化による現場導入支援」では、ロボットメーカー各社との連携を強化することで、メーカーごとに異なるロボットの制御プログラム言語を共通に扱えるようにすることで、個別仕様や非互換の問題を解決。大企業だけではなく、中堅中小企業でも、最適なロボットや自動化設備の導入を促進する。ロボット導入に関するシステムインテグレーションを請負うサービスを提供することで、社内に専門技術者がいなくても、ロボットによる自動化を図れるようにする。

富士通 産業・流通営業グループ ものづくりビジネスセンター長 永嶋寿人氏

「ロボットの導入には企業内に専任部門が必要であり、それが中小企業でのロボット導入が遅れている要因だった。今後3年間で、数百件規模の導入支援を行いたい」(産業・流通営業グループ ものづくりビジネスセンター長の永嶋寿人氏)

ファナックなどロボットメーカーと連携

これらを促進する組織として新設する、ものづくりソリューション事業推進室は社内実践をリファレンス化し、ソリューションに仕立てる作業を行い、それを提供する役割を担う。

「ものづくりに関する生産活動などのあらゆるデータがつながり、かつ高次元で人とロボットなどの機械が協調生産する次世代ものづくりICTの環境を構築することを目指す」とした。

具体的には、2015年度下期に作らないものづくりシミュレーションである「立体視検証システム」を提供。立体視デバイス上で仮想検証を行えるアプリケーション「ステレオ3Dシミュレーター(仮称)」で設計、検証に活用するという。生産ラインへのロボット導入を支援する「ロボット・インテグレーション・サービス」も、2015年度下期に提供する予定であり、「現在、ファナックをはじめとした数社のロボットメーカーと話し合いを進めており、連携した形でサービスを提供していくことになる」(花田氏)

2016年度には「ものづくりノウハウ連動検証システム」「ものづくりナビゲーションサービス」を提供。2017年度以降には「仮想大部屋会議システム」「設計/検証自動化システム」「ものづくりの動的アロケーションシステム」を提供する予定だという。

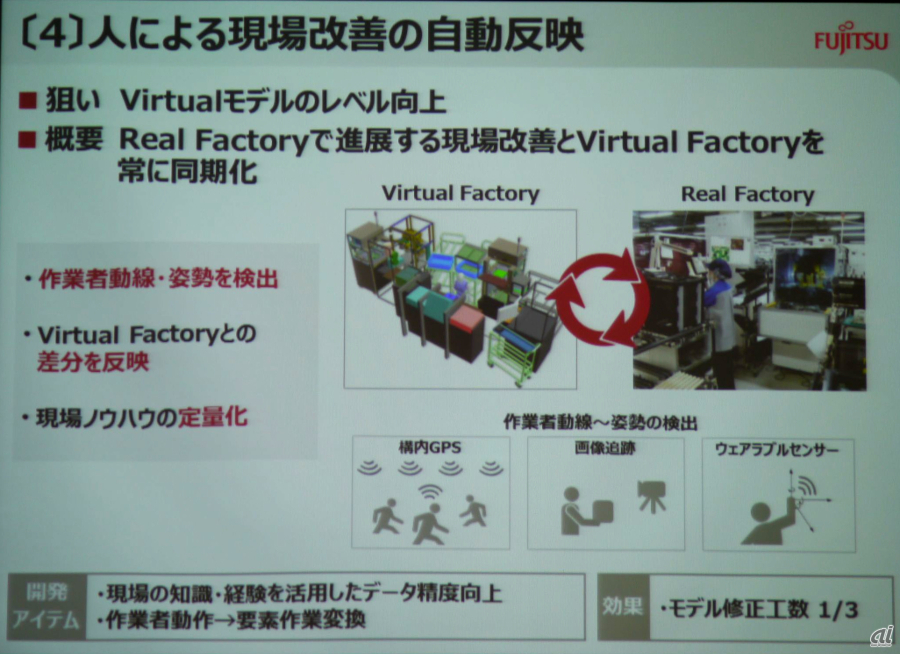

現実の工場と仮想工場を常に同期化して生産性向上を狙う