日本ヒューレット・パッカード(HPE)は7月20日、新世代となる「HPE Generation10(G10)サーバ プラットフォーム」を発表した。業界初というシリコンベースのセキュリティ機能を実装した点が特徴。プロセッサには、7月12日に国内発表された「インテル Xeonスケーラブル・プロセッサー」が採用されている。

データセンター・ハイブリッドクラウド事業統括 DCHC製品統括本部 統括本部長の本田昌和氏

製品発表に先立ち、同社のデータセンター・ハイブリッドクラウド事業統括 DCHC製品統括本部 統括本部長の本田昌和氏が、サーバ開発の姿勢について明らかにした。同社では「単なる製品のアップデートに留まるのではなく、これまでの各世代においても『次の時代のサーバの標準を切り拓く』ことに取り組んで来た」という。

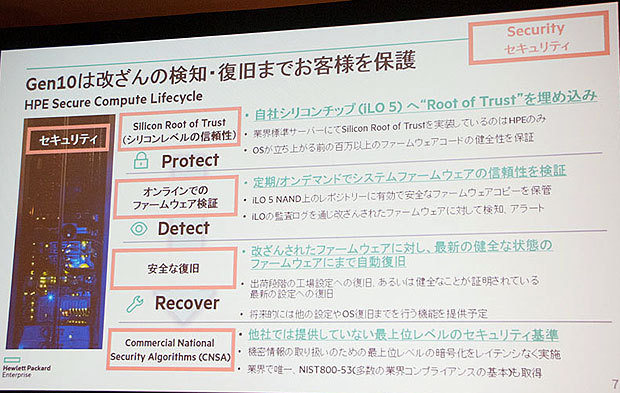

今回発表の10世代目のプラットフォームでは、「アジリティ(俊敏性)」「セキュリティ」「経済性」の3本柱が掲げられた。中でも最もプライオリティが高いのがセキュリティだという。製品の説明も、プロセッサ性能やメモリ搭載量といったコンピューティングのパフォーマンスについて全く触れられることなく、新たに実装されたセキュリティ機能について丁寧に解説されるという、サーバ新製品の発表らしからぬ流れとなった。

説明はサーバスペックよりもセキュリティに重点が置かれた

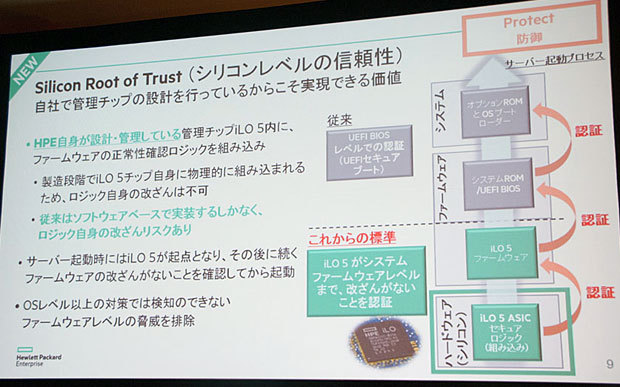

G10サーバ プラットフォームでは、同社のサーバに標準搭載されるシステム管理プロセッサの最新世代「iLO 5」に実装されたセキュリティ機能が目玉になる。これは、同社が「Silicon Root of Trust」(シリコンレベルの信頼性)と呼ぶもので、ファームウェアの正常性確認ロジックをASIC(iLO 5)の内部にハードワイヤードで書き込むことで、改ざんが不可能な状態とする。これにより、このロジックによるチェックにパスしたファームウェアは改ざんを受けていないことが確実に保証されるという形だ。

このシリコンレベルでのロジックの信頼を土台に、システムROMやUEFI BIOS、オプションROM、ブートローダといったハードウェア上に実装される各種ロジック(ファームウェア群)の信頼性を全て確実なものとしていくという。この取り組みは、iLO 5が同社の自社開発チップであることで可能になったとし、業界でも唯一の取り組みだという。

ハードウェアベースのセキュリティによりシステムの堅牢性が向上しているという

現在猛威を振るっているランサムウェアなどの各種マルウェアは、基本的にはOSやアプリケーションのレイヤで動作するソフトウェアだ。ハードウェア固有のファームウェアやBIOSを標的として攻撃を加える例は、多いとは言いがたいものの、今後はより下層のレイヤが攻撃対象とされるという懸念が高まっているという。

例えば、標的とする企業の業務を妨害することを意図した攻撃者が実行すると懸念される「PDoS(Permanent Denial of Service)攻撃」は、サーバ・ハードウェアのBIOSやファームウェアを破壊して起動不能にすることで、深刻なダメージを与える。実際にこの攻撃を受けた場合、復旧には多大な手間と時間を要することになるだろう。G10サーバ プラットフォームのiLO 5で実装されたセキュリティ機能は、こうした攻撃の増加を見越していち早く対策を打ったものとして評価できるだろう。

なお、具体的なサーバ製品のフォームファクタは、基本的には既存のサーバ製品のものを引き継ぎ、プロセッサとiLO 5がアップデートされた形だ。ただし、6月に先行発表された「HPE Microserver Gen10」は、同じ「Gen10」を冠しながら、iLO 5やそこに実装されたセキュリティ機能は搭載されていない。

今回発表された主な新製品には、ラックマウントサーバ「HPE ProLiant DL360 Gen10」(1U、最大28コア×2ソケット、最大3TBメモリ、66万5000円から)や、HPC向けスケールアウトサーバ「HPE Apollo 6000 G10」向けのコンピューティング・ノード「HPE ProLiant XL230k Gen10」(最大28コア×2ソケット、最大1TBメモリ、103万5000円から)、コンポーザブルインフラストラクチャ「HPE Synergy」向けのコンピュートモジュール、「HPE Synergy 480 Gen10コンピュートモジュール」(ハーフハイト、最大2ソケット、74万7000円から)などがある。

HPE Generation10(G10)サーバ プラットフォームの製品群