この結果について藤田氏は「電子請求書の推進要素は『システムの投資の必要性』『紙文化の脱却』の必要性を訴えることではない。仕組み(請求書を取り巻く構造)の変化。請求書電子化には発行側と受領側の双方が互換性のあるシステムを使う必要がある」と強調した。

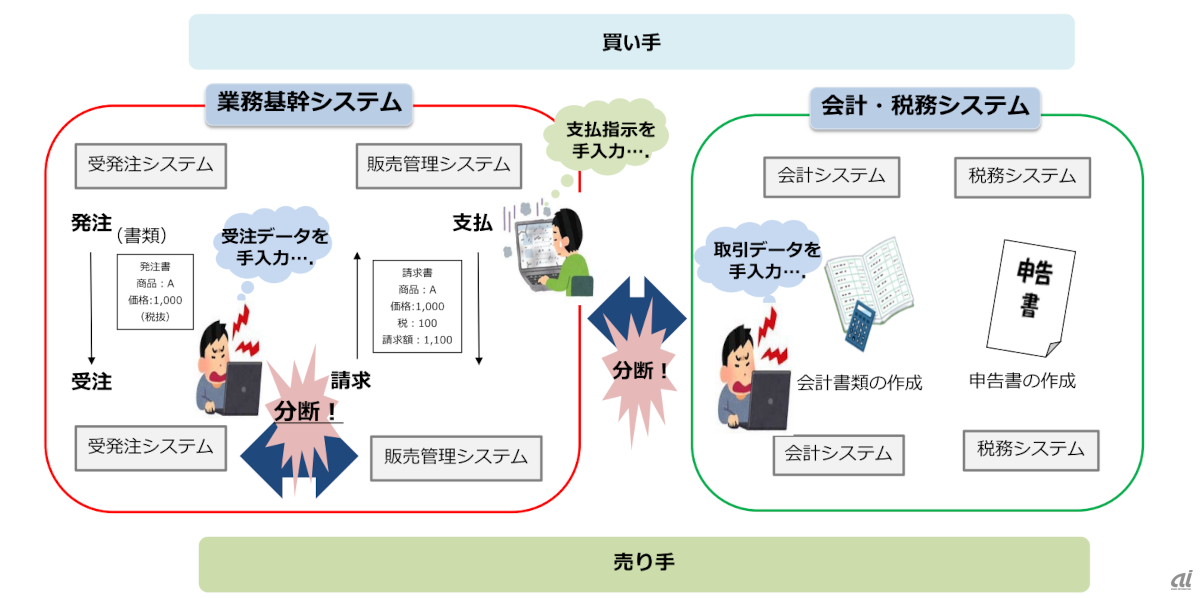

紙が介在することでバックオフィスの業務プロセスは分断されているという(出典:内閣官房 IT総合戦略室)

紙が介在することでバックオフィスの業務プロセスは分断されているという(出典:内閣官房 IT総合戦略室)

※クリックすると拡大画像が見られます

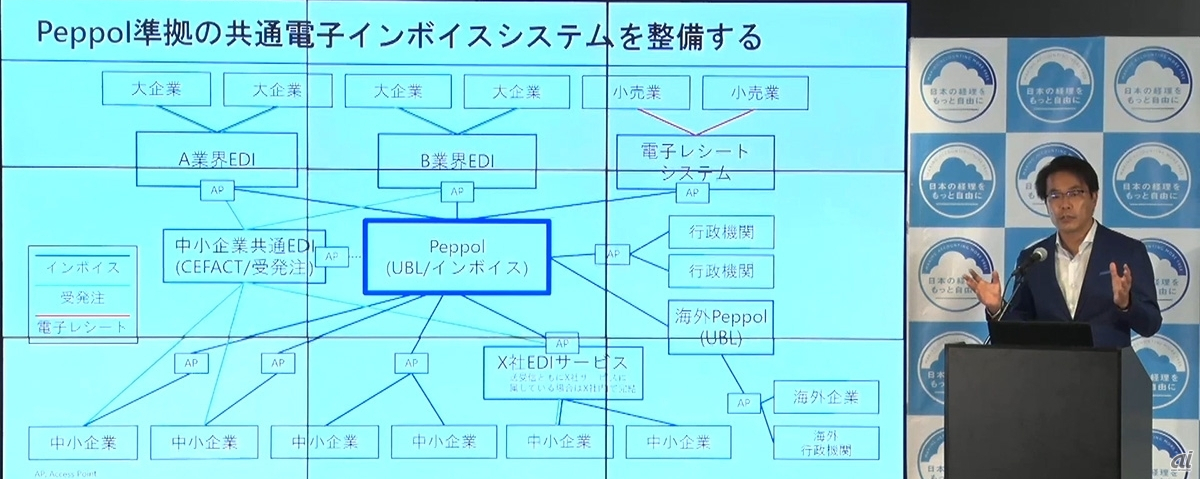

ここで登場するのが、電子インボイスと「Peppol」である。Peppolは請求書などの電子文書を目的とした国際的標準規格で、現在世界31カ国が導入済みだ。藤田氏は電子インボイスとPeppolがデジタル請求書の取り組む状況を変える重要な鍵だと提言。だが、先の調査によれば、Peppolの認識率はわずか2.5%。「聞いたこともない」との回答は84.5%を数える。

藤田氏は「現場をヒアリングしたところ、『軽減税率の対応よりも日常業務に追われる』という。そのため必要なのは、官民連携による標準仕様の普及だ」と主張し、イベントの開催意義を説明した。

電子インボイスは「デジタル庁の旗艦プロジェクト」

デジタル改革担当 兼 IT政策担当 兼 内閣府特命担当大臣 平井卓也氏

政府側の意見として登壇したデジタル改革担当 兼 情報通信技術(IT)政策担当 兼 内閣府特命担当大臣 平井卓也氏は「われわれはエンドトゥエンドでデジタルデータがつながり、新しい価値の創造にこだわる」と述べ、6月18日に閣議決定した「デジタル社会の実現に向けた重点計画」の概要を説明した。

具体的には電子インボイス推進協議会(E-Invoice Promotion Association:EIPA)の提言に沿って、Peppolを軸とした各業界が参加する電子データ交換(EDI)をつなげて、幅広い事業者が低負担、低コストで利用できる仕組みを目指す。

EIPA 代表幹事法人 弥生 代表取締役 岡本浩一郎氏

EIPA 代表幹事法人 弥生 代表取締役 岡本浩一郎氏

※クリックすると拡大画像が見られます

現在は2021年中に第1版の仕様策定やベンダー各社によるサービス開発に着手し、2022年には仕様第2版の作成、サービス開始を予定している。平井氏は「デジタル庁のフラグシッププロジェクトにしたい」と自身の考えを述べた。

EIPA代表幹事法人 弥生 代表取締役 岡本浩一郎氏も「たとえば見積書はデジタルで作っているが、相手に届けるときは紙になる。この売り手・買い手のアナログ処理を(デジタルに)変えていく」ことで業務効率化を実現できるのが、電子インボイスの基盤となるPeppolだと説明した。