日立製作所が7月30日に発表した2021年度第1四半期(2021年4~6月)連結業績は、ITセクターの継続的な好調ぶりと、海外事業の高い回復を示す内容となった。ITセクターと海外事業の業績は、いずれも第1四半期としては過去最高となっている。

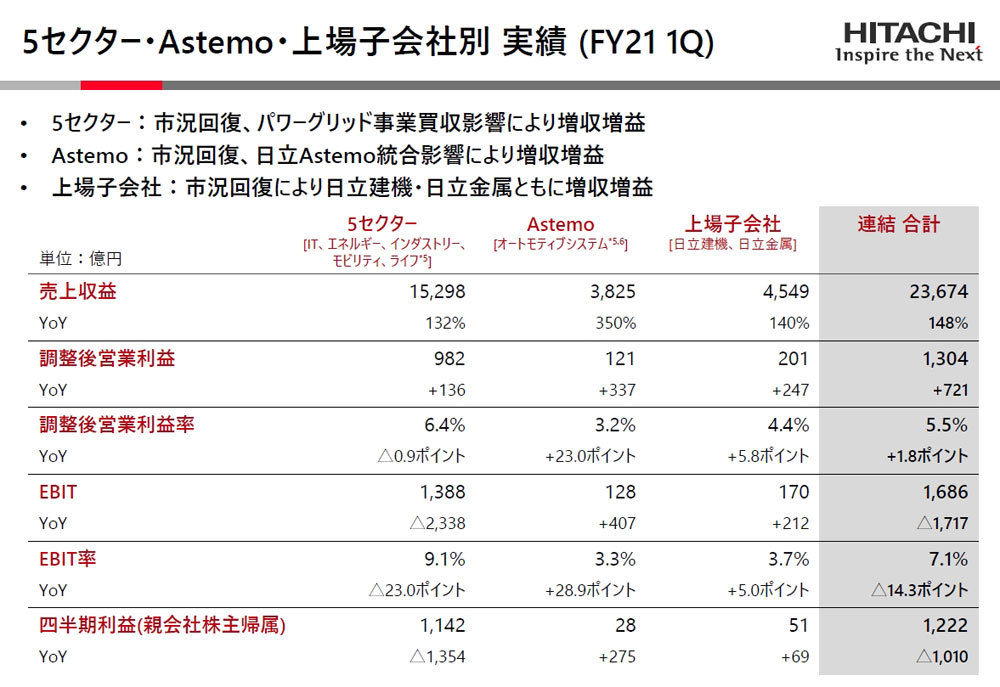

全社連結業績は、売上収益が前年同期比48.5%増の2兆3674億円、調整後営業利益が同123.5%増の1304億円、EBITが同50.5%減の1686億円、継続事業税引前利益が同50.9%減の1668億円、当期純利益が同45.2%減の1222億円、調整後営業利益率は5.5%だった。

執行役専務CFO(最高財務責任者)の河村芳彦氏は、「2020年度対比だけでなく、2019年度対比でも増収増益になっている。調整後営業利益の1304億円のうち982億円が5セクター(IT、エネルギー、インダストリー、モビリティー、ライフ)によるもの。特にITセクターは引き続き堅調で、過去最高の調整後営業利益、利益率を達成した」と述べた。

会見の様子(中央は日立製作所 執行役専務CFOの河村芳彦氏)

同期のITセクターの売上収益は、前年同期比3%減増の4428億円、調整後営業利益は53億円増の436億円、利益率は9.8%。ITセクターでは、社会、公共、金融、プラットフォーム事業の全体で収益が高まっている。好調ぶりは第2四半期以降も続きそうだ。成長を牽引するポイントが2つある。

1つ目のポイントが日本時間7月13日に買収が完了したGlobalLogicの貢献だ。「GlobalLogicは第1四半期も順調に収益が上がっている。今後は5セクターおよび日立Astemoとのシナジー創出などで、Lumadaの世界展開を加速できる」(河村氏)とする。GlobalLogicによって、通期の貢献は売上収益で900億円増、調整後営業利益で180億円増の影響を見込んでいる。

(日立製作所決算資料より)

ここで河村氏が言及したのが、GlobalLogicの買収によって得た人材の強みだ。「日立のITエンジニアは、システムインテグレーションに適した『人工(にんく)型』の人材だったが、GlobalLogicにはこれとは異なるデジタルエンジニアが2万5000人在籍している。つまり、日立に2万1000人のデジタルエンジニアが加わった。これを日本で雇用するのは不可能であり、人材面でのシナジーが大きい。また、GlobalLogicには『GlobalLogic University』という優れた研修システムがある。これを活用して日立のシステムインテグレーションの人材を対象にした研修を行い、日米双方での人材強化を図る」と述べた。

デジタルエンジニアという新たな人材が加わった成果は、早いタイミングで顕在化することになりそうだ。

ITセクターの成長を牽引するもう一つの要素は、市場の回復である。特に期待しているのが、2021年9月に予定されているデジタル庁の創設だ。河村氏は、「デジタル庁創設は日立にとっては追い風になる」と語り、「システムの統廃合、新たなシステム構築もある。既に年金や医療関連では新たなシステムの受注があり、これをデジタル庁が中心となって統合していくと聞いている。この延長線上で仕事ができる」とした。

2021年度通期見通しにおけるITセクターの売上収益は、当初に比べ1000億円増となる前年比7%増の2兆2000億円、調整後営業利益は据え置き前年比64億円減の2630億円とした。EBITも据え置き、前年比11億円増の2460億円。「DX(デジタル変革)需要の取り込みと、GlobalLogicの買収によってLumada事業の拡大が加速する」(河村氏)と見る。なお、調整後営業利益のマイナスは買収に伴う無形資産などの償却費が影響している。

第1四半期の好調な業績を支えたもう一つの要因が海外事業の強い回復だ。

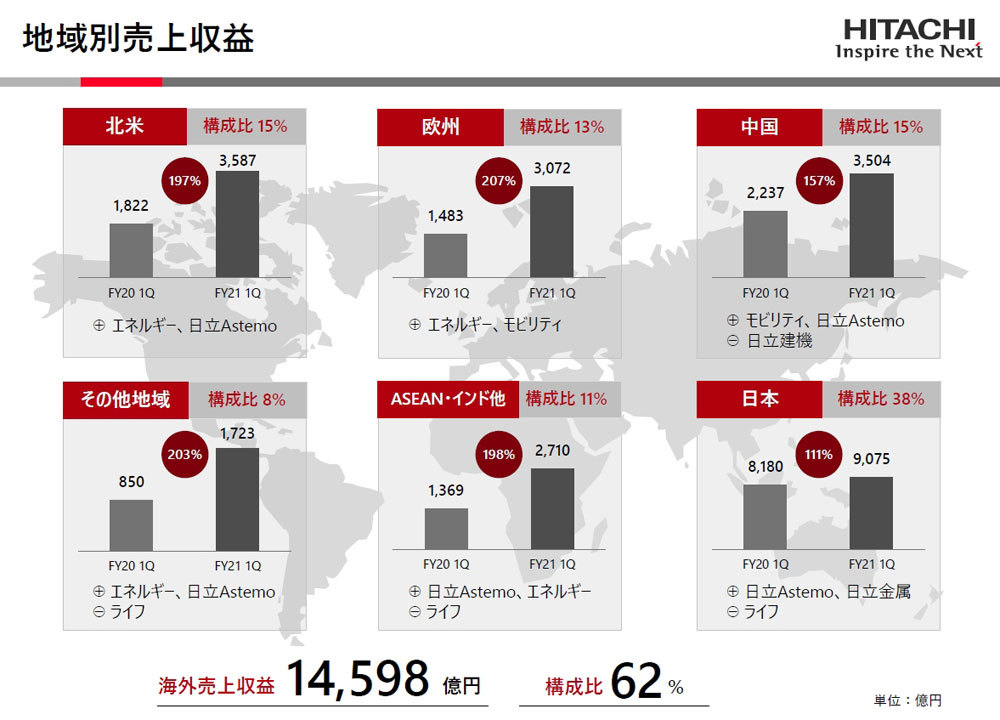

第1四半期の海外売上収益は前年同期比88%増の1兆4598億円で、構成比は62%。「海外売上収益、海外売上比率ともに過去最高を達成した」と河村氏。「パンデミックの影響が回復しつつある地域を中心に受注は堅調。海外の回復が早く、北米、欧州、中国を中心に前年同期を上回る受注を確保している。経営資源を海外事業に振っており、その成果が出ている」とする。

地域別でもあらゆる地域で成長しているのが分かる。日本の売上収益は11%増の9075億円だったが、北米は97%増の3587億円、欧州は107%増の3072億円、中国は57%増の3504億円、ASEAN・インド他が98%増の98%増、その他地域が103%増の1723億円とも、いずれも高い成長を見せた。

(日立製作所決算資料より)

「海外では、それぞれの地域が前年同期比1.5~2倍の成長となっている。北米、欧州ではエネルギー事業、中国、ASEAN・インドではAstemoが成長に貢献している。具体的には、中国のビルシステム事業、欧州の鉄道事業、北米のインダストリー事業などが伸長した」(河村氏)という。

また、もう一つ見逃せないのがLumadaの好調ぶりだ。

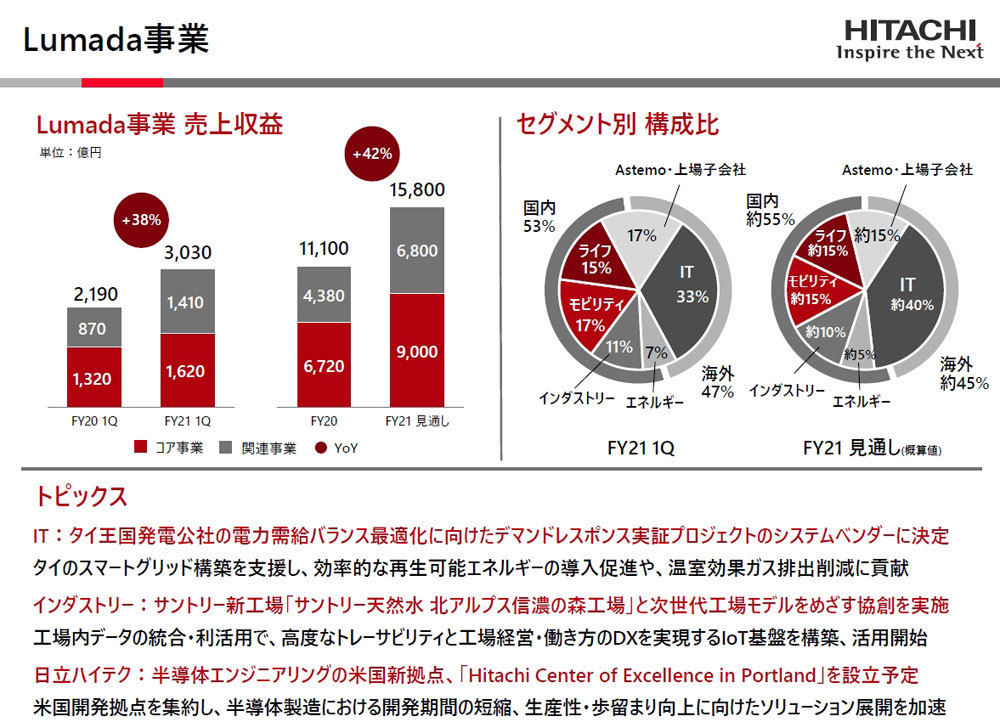

第1四半期のLumada事業の売上は前年同期比38.3%増の3030億円で、そのうちLumadaコア事業が同22.7%増の1620億円、Lumada関連事業が同62.1%増の1620億円となった。2021年度の通期見通しは、Lumada全体で前年比42.3%増の1兆5800億円とし、うちLumadaコア事業が同33.9%増の9000億円、Lumada関連事業で同55.3%増の6800億円を見込んでおり、下期に向けて事業が加速することになる。

(日立製作所決算資料より)

今回の発表では、初めてLumadaのセクター別の売上収益構成比も新たに公表した。第1四半期は、ITが33%、モビリティーが17%、ライフが15%、インダストリーが11%、エネルギーが7%、Astemoおよび上場子会社が17%。また国内が53%、海外が47%となった。2021年度見通しはITが約40%、モビリティーが約15%、ライフが約15%、インダストリーが約10%、エネルギーが約5%、Astemoおよび上場子会社が約15%。国内が約55%、海外が約45%を見込んでいる。Lumadaの成長においても、ITセクターでの事業拡大、海外事業の急速な拡大が鍵になっているというわけだ。

Lumadaの成果としてITセクターでは、タイ王国発電公社の電力需給バランス最適化に向けたデマンドレスポンス実証プロジェクトのシステムベンダーに決定した。IoTを活用することで、タイのスマートグリッド構築を支援し、効率的な再生可能エネルギーの導入促進や、温室効果ガス排出削減に貢献するという。

また、インダストリー分野では、サントリーの新工場であるサントリー天然水北アルプス信濃の森工場と、次世代工場モデルを目指す協創を開始した。工場内データの統合および活用により、高度なトレーサビリティーと工場経営の実現のほか、働き方をDXするIoT基盤を構築し、活用を開始したという。「IoTファクトリーの取り組みの一つ。製造だけでなく、従業員の健康管理も同時に行っていく」(河村氏)という。

日立ハイテクは半導体エンジニアリングの米国新拠点である「Hitachi Center of Excellence in Portland」の設立に向けて、米国開発拠点を集約した。これを協創拠点と位置づけ、半導体製造における開発期間の短縮や生産性向上、歩留まり向上に向けたソリューション展開を加速しているという。

今回の会見では、初めて「GX」という言葉を使った点も特筆される。GXは、「Green Transformation」の略で、河村氏は「日立にとって、DX(Digital Transformation)とGX(Green Transformation)は、両輪となる2つの戦略目標。それに向けた戦略的体制がいよいよ整った。いまは2つのXに対して、どれぐらい貢献できるかが日々のオペレーションの中心課題」とする。

DXの要を、買収したGlobalLogicと位置づける一方で、GXの要に位置づけたのが、スイスの重電大手ABBからパワーグリッド事業を買収して設立した日立ABBパワーグリッド(HAPG=ハップジー)である。

「HAPGは再生可能エネルギーを効率良く送電、配電するためのシステムを作る。脱炭素の流れが加速しており、HAPGの受注状況が良好だ。第1四半期の受注高は27億ドル、受注残高は約120億ドルにも達している。日本円にして1兆円を超える受注残高に達している」と、河村氏は今後の成長にも期待を寄せる。

日立では、バリューチェーン全体のCO2排出量を、2010年度比で2030年度までに50%、2050年度までに80%削減する目標を策定している。「研究開発による技術的イノベーションによる削減、モーターやコンプレッサなど日立が得意とする技術における効率性の向上と電力消費量の削減によって貢献していくことになる」(河村氏)

DXとともにGXを経営の戦略目標と初めて位置づけた同社は今後、その取り組み内容についても、より明確にしていくことになりそうだ。