デジタル変革(DX)を成功に導くために、チェンジマネジメントの重要性に再び注目を集まっています。チェンジマネジメントでは、さまざまなプロセスやフレームワークが紹介されていますが、現代のデジタル時代の潮流を考慮に入れた適用が効果的です。

コッターの8段階プロセスはそのまま使えるか

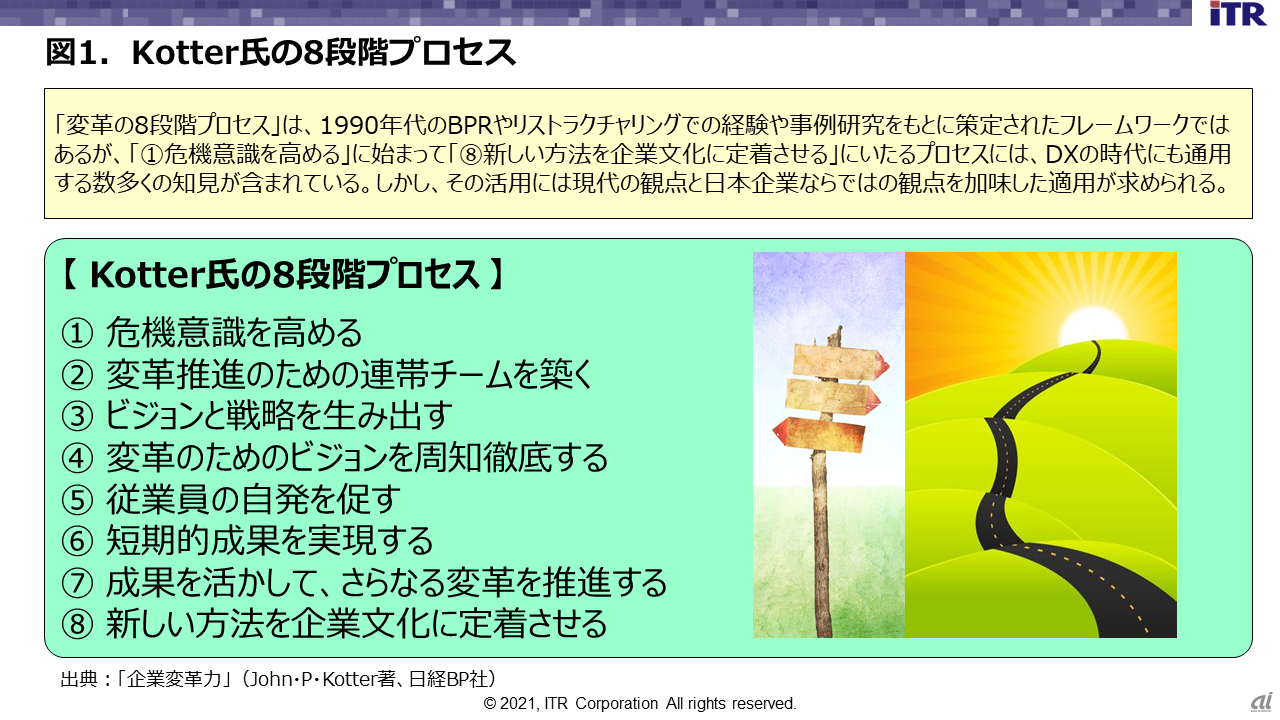

前回は、DXの推進における「変化に対する人の抵抗」という課題に向き合うためには、チェンジマネジメントが必要であり、DXを成功に導くために再注目されていると述べました。そこで今回は、John P. Kotter氏が1990年代に提唱した「変革の8段階プロセス」(図1)をもとに、DXの観点と日本企業ならではの観点を加味したチェンジマネジメントの在り方を考察します。

図1.Kotter氏の8段階プロセス

図1.Kotter氏の8段階プロセス

※クリックすると拡大画像が見られます

「変革の8段階プロセス」は、1990年代のBPR(ビジネスプロセスリエンジニアリング)での経験や事例研究を基に策定されたフレームワークですが、「(1)危機意識を高める」から「(8)新しい方法を企業文化に定着させる」に至るプロセスには、DXにも通用する数多くの知見が含まれています。

一方、「VUCA+デジタル」(注)の時代と呼ばれる現代においては、20年前とは比べ物にならないほどダイナミックで大胆な変革が求められています。また、日本企業では経営者がけん引するトップダウン型よりも、ボトムアップ型およびミドルアップダウン型の推進が適している面もあります。Kotter氏のプロセスをベースとして、DXの観点と日本企業ならではの観点を加味したチェンジマネジメントを取り入れることが有効と考えられます。

注:VUCAは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、 Ambiguity(曖昧性)の頭文字。

8段階プロセスに沿ったDX推進のポイント

ここからは、これら8つのプロセスに沿って、日本企業がDXを推進する上での重要なポイントを示していくこととします。

(1)危機意識を高める

変革の8段階プロセスの最初のステップは「危機意識を高める」です。経営者から現場のスタッフに至る全ての人が「なぜ、DXを推進しなければならないかが不明で、自分事だと思っていない」という状態から「DXを推進することが必要かつ重要であり、自分自身もその主体であると認識している」という状態に変えなければなりません。すなわち「現状肯定」を打破し、「将来不安」を払拭することで「変革意識」を促し、「主体性」を芽生えさせることが必要となります。

そのためには「啓発的アプローチ」「参加型アプローチ」「対話型アプローチ」の3つのタイプのコミュニケーションを駆使することが求められます。しかし、内部の力だけで意識変革を促すことは困難であるため、これらのアプローチに加えて、外部の力、すなわち外圧を使うというのも手段の一つとなるでしょう。外部の有識者に役員会で講演してもらう、競合他社のDXへの取り組み事例を発表するといったことも有効でしょうし、顧客や取引先が対応を求めていることをアピールすることも外圧となるかもしれません。

(2)変革推進のための連帯チームを築く

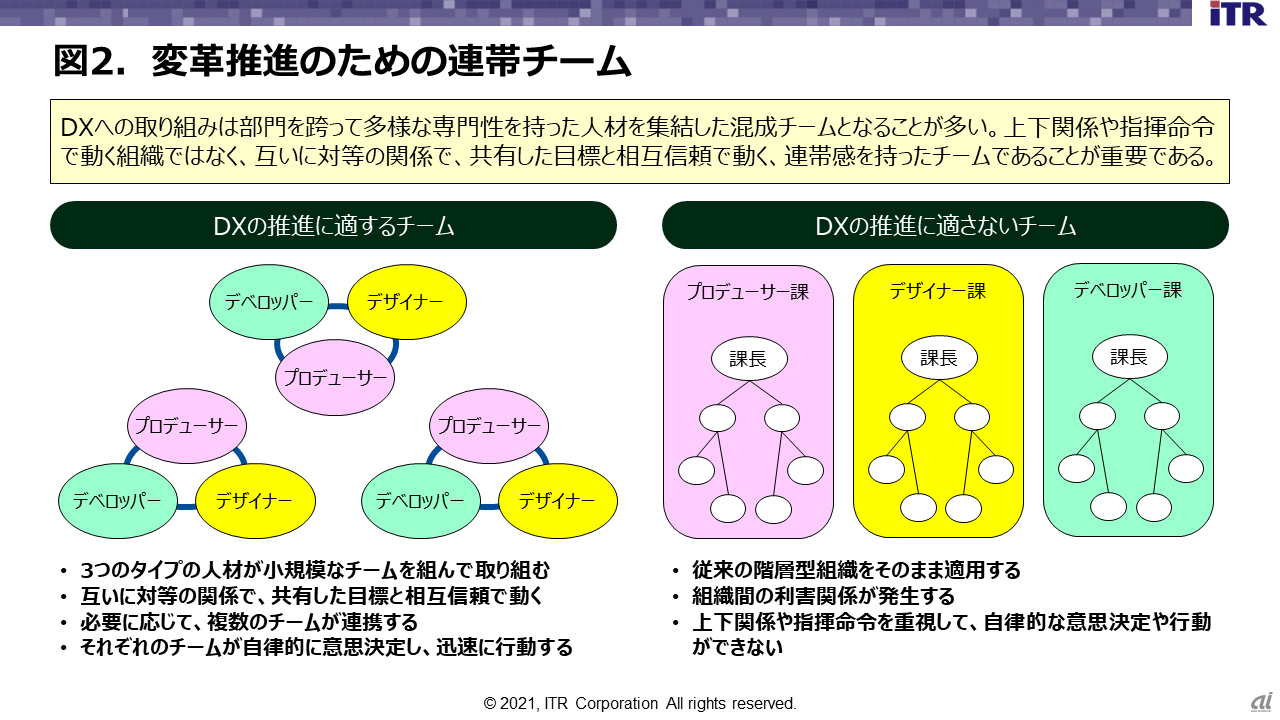

第2段階の「変革推進のための連帯チームを築く」では、DXを中心的に推進する組織体制を整備することですが、Kotter氏が“連帯チーム”と呼んでいるのには意味があります。上下関係や指揮命令で動く組織ではなく、互いに対等な関係で、共有した目標と相互信頼で動く、連帯感を持ったチームであることが重要だからです(図2)。

とりわけDXへの取り組みは部門を跨って多様な専門性を持った人材を集結した混成チームとなることが多く、場合によっては、社外の専門家やパートナーと連携することもあります。オープンでフラットなチームを構築することが重要であり、メンバーが特定の部門の利益代表であってはなりません。

イノベーション創出には、人や組織を動かしながら全体を統括するプロデューサー、技術的な目利き力と実践力を持ったデベロッパー、そしてアイデアを生み出し、モデル化するデザイナーの3つのタイプの人材が、小規模なチームを組んで取り組むことが有効と考えられます。この小規模のチームが、必要に応じて細胞のように結合して、より大きな取り組みに対処していく形態が有効です。

しかし、ある企業ではプロデューサー課、デベロッパー課のように同じタイプの人材の組織を形成し、それぞれに課長を設置するという体制を組んでしまいました。そのため、本来3つのタイプの人材による小規模なチームが自律的に意思決定し、迅速に行動するべきところが、その都度各課の課長の承認を得る、課長による人事評価を気にする、課同士で仕事を押し付け合うといった事態を招くこととなりました。

図2.変革推進のための連帯チーム

図2.変革推進のための連帯チーム

※クリックすると拡大画像が見られます

(3)ビジョンと戦略を生み出す

企業がDXの先にどこを目指すのかを明確に示すには、ビジョンが必要となります。ビジョンは、「5年後や10年後に、自分たちがどういうことを実現したいのか」という未来の行き先、すなわち「目的」を示すもので、これがなければ、各所で散漫なDX施策が連発されることになります。

ビジョンは、できれば簡潔な言葉で表現することが望ましいといえます。2018年1月、米国ラスベガスで毎年開催されるCES(コンシューマエレクトロニクスショー)で、トヨタ自動車の豊田章男社長が新しいビジョンを発表しましたが、それは、「自動車メーカーから、モビリティーサービスを提供していく会社へ変わっていく」というものでした。このビジョンには、やっていくことと、やらないことの両方が明確に示されています。すなわち、自動車を製造して売るという従来の製造業の事業ではなく、自動車に限らずさまざまな移動の手段をサービスとして提供するサービス業の事業を推進する会社となることを宣言しています。

コピーライターやクリエーターとして活躍する細田高広氏は、著書『未来は言葉でつくられる』(ダイヤモンド社)で“ビジョナリーワード”という概念を提唱しています。同氏はその中で、ソニー創業者の井深大氏の「ポケットに入るラジオを作れ」、ジョン・F・ケネディの「10年以内に人類を月に送り込む」といった例を挙げ、誰もが同じイメージを抱くことができる、まるで未来からの絵葉書のような言葉の重要性を唱えています。