「Googleドキュメント」のパワーユーザーの中には、体験をより効率的にする方法を絶えず探している人もいるかもしれない。「Googleドライブ」のエコシステムで1日に何時間もドキュメントを扱っているような人は、特にそうだろう。普遍的なコンテンツを作成できるようになりたいと思っている人もいるかもしれない。

例えば、すべての原稿をGoogleドキュメントで作成した後、それをコピーして、ほかのシステムに貼り付けたとしよう。これを実行すると、書式やレイアウトに関するさまざまな問題が発生する場合がある。しかし、マークダウンを使用すれば、そのドキュメントは、マークダウンをサポートするあらゆるシステムで完璧に表示される。Googleドキュメントのコンテンツをコピーして、開発者向けIDEやさまざまなCMSエディターに貼り付けることも可能だ。

多くのユーザーは、マークダウンを使った方が単純に作業時間を短縮できる。例えば、文を入力した後で、「Ctrl」+「i」を押して単語を斜体にする代わりに、*単語*と入力するだけで済む。単語を太字にしたい場合も、「Ctrl」+「b」を押す代わりに、**単語**と入力するだけでいい。

マークダウンは、以下のような特殊文字を使用して、迅速かつ簡単にプレーンテキストに書式を設定することを可能にする。

- *斜体*

- **太字**

- ***斜体かつ太字***

- -取り消し線-

- こちらが[米ZDNET](http://zdnet.com)のリンクです。

すでにマークダウンに慣れている人にとって、おそらく、マークダウンは当たり前のように使用するものであるだけでなく、より効率的にテキストに書式を設定する手段にもなっているはずだ。マークダウンを使えば、キーボードとマウスの間でひっきりなしに手を動かす必要がない。

もちろん、マークダウンは万人向けではない。覚えなければならないことがたくさんあるからだ。しかし、このツールを試してみたい人は、Googleドキュメントで利用することが可能である。

本記事では、その方法を紹介する。

これを機能させるのに必要なのは、「Google Workspace」のアカウントだけだ。Google Workspaceの無料版でも、有料版でも使用できる。

Googleドキュメントでマークダウンを有効にする

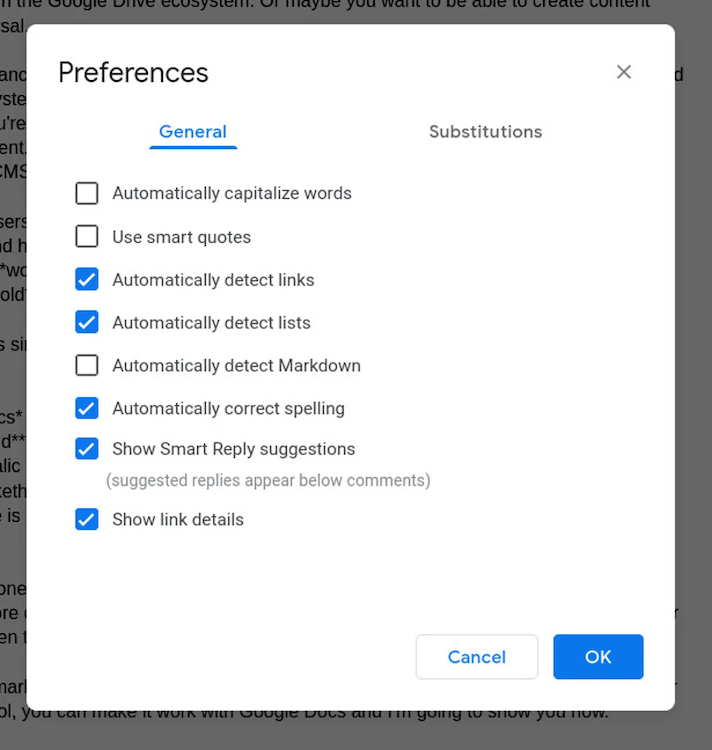

Googleドキュメントでマークダウンを有効にするには、Googleアカウントにログインして、Googleドキュメントの新規ドキュメントを開く。ドキュメントを開いた状態で、「Tools」(ツール)>「Preferences」(設定)の順に移動する。表示されたポップアップ(図1)で、「Automatically detect Markdown」(Markdownを自動検出する)チェックボックスをオンにして、「OK」をクリックする。

Googleドキュメント内でマークダウンを有効にする。

残念ながら、すべてのマークダウン構文がサポートされているわけではない。例えば、以下のマークダウン構文(や先ほど紹介したもの)は機能する。

- # 見出し1

- ## 見出し2

- ### 見出し3

しかし、以下のようなマークダウン要素は機能しない。

- > 引用

- `コード`

-

また、テーブル、フェンスで囲まれたコードブロック、脚注、見出しID、定義リスト、強調表示、下付き文字、上付き文字の拡張構文もサポートされない。とはいえ、基本的な構文は、Googleドキュメント内でうまく機能する。

Googleドキュメントでマークダウンを使い始めると、効率が大幅に向上することに気づくはずだ。そうでない場合は、いつでもこの機能を無効にすることができる。

新たに発見したこの生産性機能を思う存分活用してほしい。

この記事は海外Red Ventures発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。