日本経済新聞社は2月28日~3月3日、流通情報システムの展示会「リテールテックJAPAN 2023」を東京ビッグサイトで開催している。オンラインでも同時開催され、合計の出展者数は220社、来場者数は6万人を見込んでいる。省人化や顧客体験(CX)の向上、サステナビリティーへの配慮などが叫ばれる中、小売業界を一歩進めるソリューションを3つ紹介する。

目線を合わせて手ぶら決済

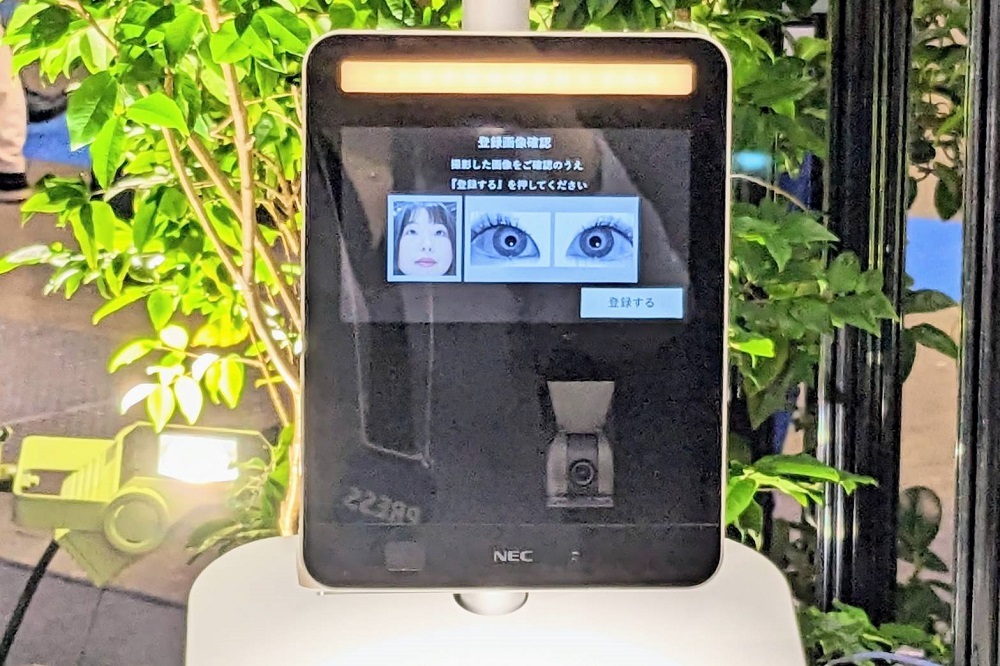

NECは、同社の「顔・虹彩マルチモーダル生体認証ソリューション」を活用した購買体験などをアピール。同ソリューションは顔と両目の虹彩の情報を同社独自の技術で照合するもので、誤認証率は100億分の1以下だという。

ユーザーはマスクなどを外した状態で顔と虹彩を登録後、購入する商品のバーコードをスキャン。商品の一覧が表示され、「お支払いへ」か「中止」どちらかのボタンに視線を向けるだけで操作できる。認証時は意識的に画面へ顔を向けたり、マスクなどを外したりする必要がなく、いつの間にか終わっている印象だ。

この決済方法は、スタッフの省人化に加え、顧客の両手が手荷物などでふさがっている場合にも有効だとしている。実用化する場合は、個人のクレジットカード情報などをひも付けることが想定される。

顔と虹彩の登録画像確認画面

顧客に寄り添い、カート分野で先んじる

富士通は、ビジネスの加速を通して社会課題の解決に挑む事業ブランド「Fujitsu Uvance」のもと、セルフレジ機能を搭載したショッピングカートなどを展示。そうしたカートは近年複数の企業で提供されているが、同社のカートは「Flexible Commerce基盤」でユーザーの購入履歴や行動履歴、会員情報、商品情報を管理し、パーソナライゼーションに注力しているのが特徴だ。

個人情報が登録された専用のスマートフォンアプリをカート付属のタブレット画面にかざすと、購入履歴やユーザー固有のクーポンなどが表示される。あらかじめアプリに入力しておいた欲しい物リストをチェックしながら買い物することも可能だ。

決済は、タブレットの裏に搭載されているカメラに商品のバーコードをスキャンして行う。果物などバーコードがない商品は形状を認識し、候補として表示された中から選択する仕組みとなっている。ただ誤選択の可能性もあるので、決済された商品とカート内のものが一致しているか、スタッフが最後に確かめる必要がある。

商品をスキャンする様子。完了するとカートの端が緑色に光る

「2つのロス」削減を手助け

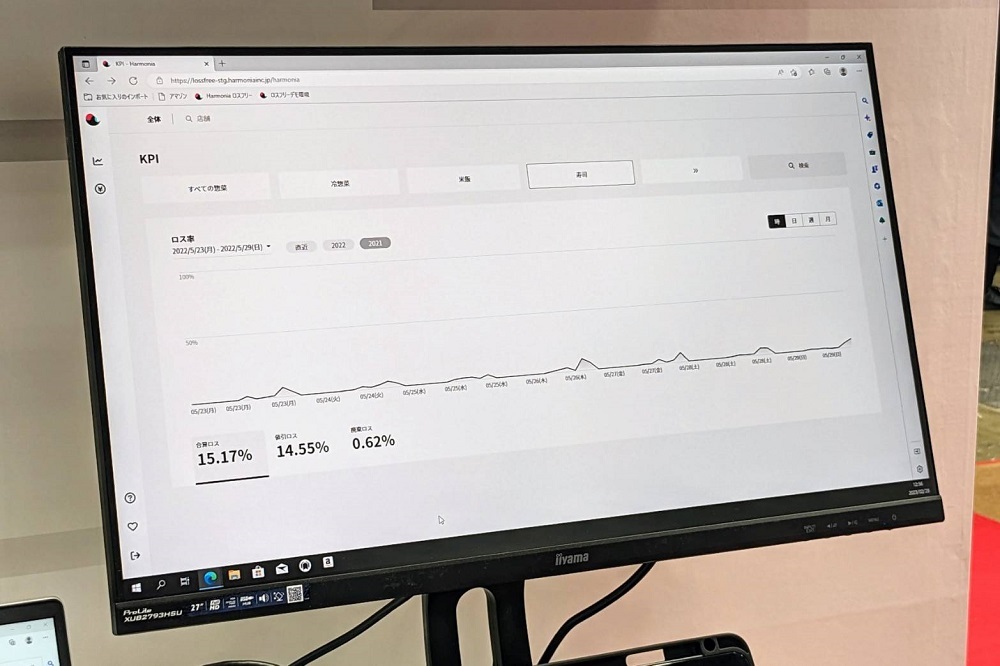

世界的にサステナビリティーが重要視される中、食品ロス削減に取り組むソリューションも見られた。価格戦略の支援を行うハルモニアと東芝テックが共同開発した「Harmoniaロスフリー」は、POSシステムに保存されている販売/廃棄データを基に、商品の製造量と値引率を最適化する。

スーパーマーケットなどでは、夕方頃になると売れ残りの商品を値引販売することがあるが、廃棄ロスを恐れて必要以上に値引きをしてしまうケースもあるという。同ソリューションはPCやタブレット上で最適な値引率と回数を提示するとともに、商品名やジャンルごとに廃棄/値引ロス率の推移を可視化する。算出内容がブラックボックス化しないよう、AIではなく独自の計算式を用いているという。

店舗や本社のスタッフは、ダッシュボードで廃棄/値引ロス率の推移を確認できる