キンドリルジャパンは10月12日、国内事業戦略に関する記者説明会を開催した。米Kyndrylは、2021年に米IBMのマネージド・インフラストラクチャー・サービス事業を分社化する形で発足したITサービス専業会社。発足から約2年を経たこのタイミングで、改めて国内での事業戦略を明確にした。

代表取締役社長の上坂貴志氏は、日本について「およそ15~20%のレベニューシェアで、2番目に大きな市場」という位置付けであるとし、発足当初はIBMとの契約を継承する形でスタートしたが、その後は契約更改を迎えた顧客企業から同社の対応やサービスなどを評価されることが多く、国内事業が堅調に推移しているとアピールした。

一方で国内におけるITインフラ市場の課題として、大きく「モダナイゼーションの遅れと、DXによる複雑化の両輪」「設備の老朽化と、最新化の必要性の両輪」「IT人材の不足」「セキュリティ、経済安全保障」の4点を挙げ、グローバルの視点からも「日本のインフラ領域は改善の余地が大きく貢献できる」との認識を示した。

日本のITインフラ市場の課題

日本でもDXが話題になることが多いが、実際には「基幹システムのところは手ごわく、結果的に老朽化している」(上坂氏)という。こうした状況を踏まえて、同社は今後数年にわたって日本で1億ドルを投資し、「次世代のインフラ設備」「運用高度化を実現するプラットフォーム」「人と社会、そして地球へ」という3つの重点項目に取り組む。

日本のITインフラの課題解決に向けた、同社の重点項目

「次世代のインフラ設備」は、今夏に報道で明らかになった北関東の同社データセンター(DC)を閉鎖する方針とも関連する取り組みとなる。同氏は国内で「アウトソーシング」や「データセンター活用」が始まっておよそ30年が経過したことを指摘。こうした設備が既に老朽化していることからデータセンターを刷新し、最新の環境変化に対応した基盤設備を構築する狙いだとした。

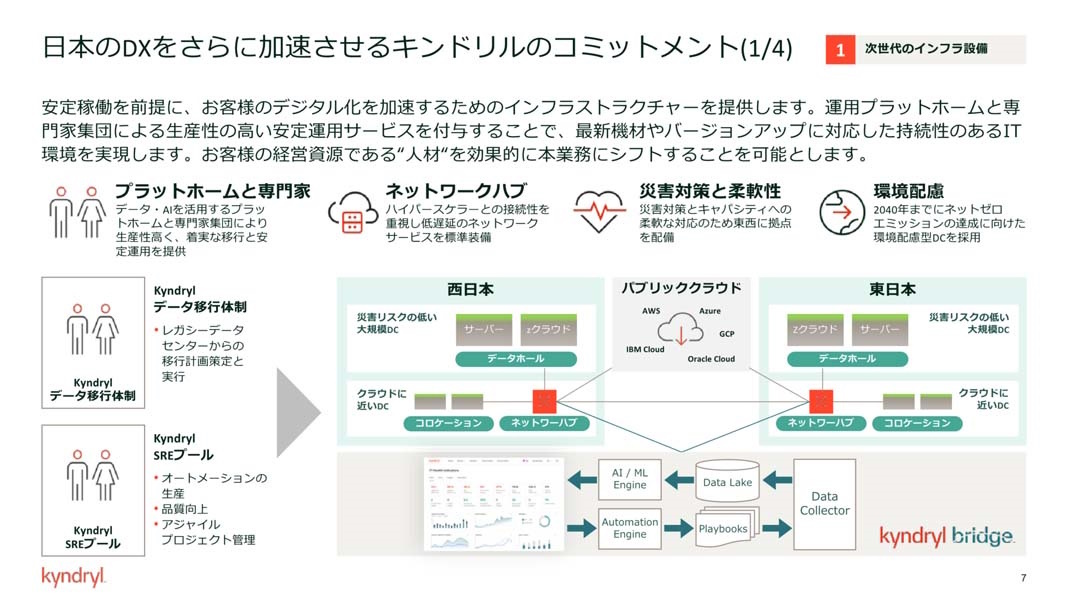

構成としては、「災害リスクの低い大規模DC」と「クラウドに近いDC」をセットとして東日本と西日本のそれぞれに配置し、この大きく4拠点となるデータセンター群に既存のデータセンターのワークロードを集約する方向性となる。閉鎖される北関東のデータセンターの後継として新たに東日本エリアに建設される予定のデータセンターが東日本の「災害リスクの低い大規模DC」として位置付けられる。

西日本のデータセンターは近年建設された新しい設計のものが既に運用されており、これがそのまま西日本の基幹データセンターとして活用される形となる。上坂氏は現状を「転換期を迎えたタイミング」だと位置付け、最新のインフラストラクチャーを提供することで顧客企業のデジタル化を加速していくとした。

データセンターの構成

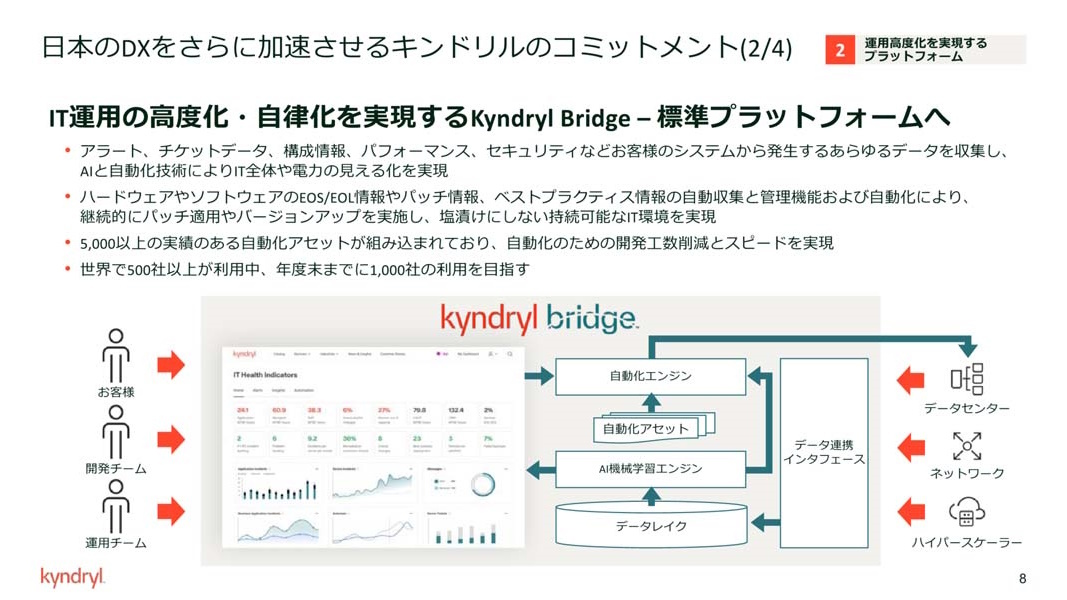

続いて、執行役員 最高技術責任者 兼 最高情報セキュリティ責任者の澤橋松王氏が詳細を説明。まず、国内データセンターを東西2拠点ずつの計4拠点に集約し、さらにハイパースケーラーとの接続性を重視した新しい設計としていくことに加え、運用プラットフォームとなる「Kyndryl Bridge」を顧客企業が共通で利用する標準プラットフォームとして整備していくとした。

既存のデータセンターを利用している顧客企業は順次新しいデータセンターに移行することになるため、その支援のために「Kyndrylデータ移行体制」と「Kyndryl SREプール」を用意して移行計画の策定から移行後の運用自動化まで広範にサポートしていく体制を構築するという。

Kyndryl Bridgeの利用顧客数は現時点で世界500社で、2023年度末までに1000社の利用を目指すとしている。これらの顧客企業の運用データはデータレイクに集約された上で、人工知能や機械学習のエンジンで解析され、運用の自動化に活用される。既にグローバルの顧客企業で運用実績のある5000以上の自動化アセットをプラットフォームに組み込んでおり、自動化のための開発工数の削減と効率化を実現する。

Kyndryl Bridgeの概要

なお、上坂氏は「インフラ運用は既に非競争領域となっており、協業が重要になる」との認識を示し、「皆にとって使いやすいインフラを共同で開発していきたい」と語っている。日本では現場のやり方にITシステムを合わせていくという考え方が長らく主流となっており、そのために各社各様にカスタマイズを施すことで他社とは微妙に異なるシステムを手厚くメンテナンスしていくのが当たり前という時代が続いてきた。

とはいえ、昨今はクラウドシフトの流れも顕著となり、標準パッケージをそのまま活用することのメリットも受け入れられてきたようだ。個別の顧客にきめ細かいサポートを提供する、というスタイルの代表格とも言える同社が、データセンターの刷新を機に標準プラットフォームの活用という発想を前面に打ち出してきたのは、まさに時代の転換点を象徴するような動きと言えそうだ。

運用サポートを専門とする同社がそれを「非競争領域」だと位置付けるに至った現在、ユーザー企業側でも標準化されたプラットフォームを活用することのコストメリットを踏まえ、塩漬けされた基幹システムの刷新に本腰を入れて取り組む必要がありそうだ。