情報集約のメソッドも変化する

ブログ、SNS、ソーシャルブックマークなど、インターネットで生まれ、ある程度評価の定まった新たなテクノロジーを、積極的に企業のITシステムへと取り込む流れを、かつて「エンタープライズ2.0」などと呼んだことがあった。

企業のコラボレーション基盤がウェブベースのオープンな技術で統合されていくのに合わせて、情報共有やコラボレーションのスタイルも、オープンなものへ変化を遂げていくことになる。

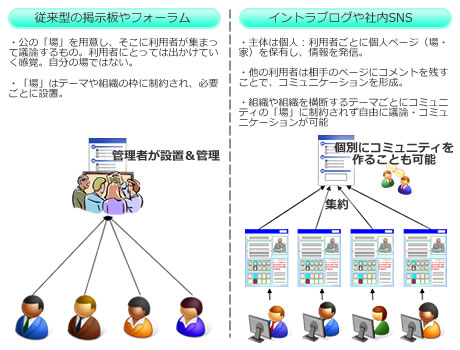

従来型の掲示板やフォーラムに代え、イントラブログや社内SNSを活用することで、社内コミュニケーションの質は変化する。公の場に利用者が集まって制約を受けながら議論する従来のイメージから、個人がそれぞれに自分のページを持ち、自ら主体となって情報を発信するスタイルに変わることで、柔軟性と広がりのあるコミュニティを形成できる。

さらに、かつての「定番ツール」だったファイルサーバやメールに代わり、イントラネット上でRSS(フィード)やソーシャルブックマークを使い、情報の集約や分散回避に利用するケースも出てきた。RSSは、情報発信者側の都合で一方的に送信されてしまうメールと比較して、情報受信者側に取得するべき情報の取捨選択を可能にする点でメリットがある。また、更新情報の通知などにも手軽に利用できる。ソーシャルブックマークも、膨大な社内外の情報を大勢の関係者の手でスクリーニングすることで、社員が高い関心を持っている情報をあぶり出すために利用できる。

吉川氏によると、みずほ情報総研でも各コンサルタントが日々インターネットに流れる膨大なニュースにソーシャルブックマークを使って投票し、関心順に並べて表示して、RSSで通知するという作業を行っているという。

ただし、これらのウェブ系技術を活用したコラボレーション基盤の導入にあたっては、自社の知識(情報)資産の棚卸しと、ビジネスワークフローの調査が必要なほか、構築後に実際の業務へいかにして定着させていくかが大きな課題になる。みずほ情報総研では、計画から運用・保守、再構築までサポートするサービスを提供しているが、こうしたサービスを提供する大きな理由のひとつは、「こうしたプロジェクトを推進するにあたっては、社内のしがらみにとらわれない中立的な立場の専門家が推進役になることが成功のカギ」(吉川氏)であるためだという。

掲示板やフォーラムの機能をブログやSNSといったツール上に展開することで、柔軟性のあるコミュニティを生み出すことも可能。(図版出典:みずほ情報総研)

掲示板やフォーラムの機能をブログやSNSといったツール上に展開することで、柔軟性のあるコミュニティを生み出すことも可能。(図版出典:みずほ情報総研)