人的資源は持続可能な競争優位の源泉なのか?

経営資源の中でも、持続可能な競争優位の源泉として注目されたのが人的資源である。

Berneyは、特定の資源が持続可能な競争優位の源泉となるためには、以下のような条件を満たさなければならないと指摘している。

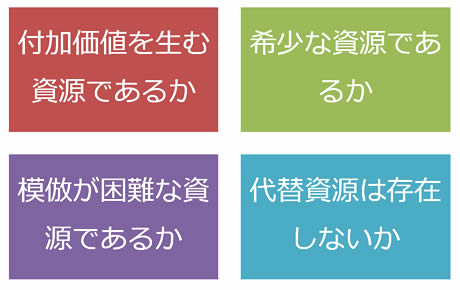

Berneyによる「持続可能な競争優位の源泉となるために満たすべき4つの条件」

Berneyによる「持続可能な競争優位の源泉となるために満たすべき4つの条件」

これらの条件については、次のような検討がされている。

まず、人的資源が付加価値を生むかについては、G. S. BeckerやJ.Mincerの人的資本論、あるいは人的資源会計論によって、経済的な付加価値を生む資源であることは立証されている。

次に、人的資源は希少な資源なのか。高い能力を持つ人材は希にしか存在しないものであり、ほとんどの企業は高い能力レベルの人材を採用したいと考えている。しかし、高い能力を持つ人材が注目する魅力ある企業の数は少なく、魅力ある企業に優れた人材が集中しやすい。少なくとも、優れた能力を持つ人的資源は希少な資源といえる。

また、人的資源は模倣困難な資源なのだろうか。企業には、その企業独特の仕事のやり方や文化が形成されており、そうした環境において人的資源が育まれているとすれば、それを他社が模倣することは困難だろう。こうした観点では、人的資源は模倣困難な資源と言える。

最後の条件は、「代替資源」が存在するかだ。代替資源としては、しばしば技術革新があげられる。しかし、ある人のスキルが新技術に置き換わったとしても、人的資源は新しい技術に対して容易に移転できるだろう。技術革新や環境変化に対応できる柔軟性を、人的資源は備えている。よって、他の資源が人的資源を代替するのは難しい。

以上のような議論によって、人的資源は持続可能な競争優位の源泉として位置づけられている。この人的資源をコントロールし、その可能性を最大限に引き出すのが、人的資源管理(Human Resource Management:HRM)という考え方なのである。

一般に人的資源をコントロールする仕組みのことを「人的資源管理システム」と呼ぶ。ただ、企業が望むようコントロールできるのは、人的資源の「行動」のみである。人的資源がいつも企業の目標達成に向かって、一直線に走り続けてくれるとは限らない。ときには組織を離れ、ライバル企業に移る人もいるからだ。

従って、HRMシステムは、企業の目標に向かって努力してもらえるよう、動機づけをし、モチベーションを高め、能力やスキルレベルを高めてやり、目標の達成度合いを公正に評価し、評価に見合った報酬を与え、そうした活動の結果が企業の業績向上につながることを示せるシステムである必要がある。

しかし「言うは易く行うは難し」である。人的資源が企業独自の業務慣習や組織文化に醸成され、新技術で代替できない資源であるのなら、標準化されたコンピュータシステムで簡単に管理できるような、単純なものにはならないはずだ。

環境変化に対応しながら企業戦略に適う行動を促し、人的資源の能力を最大化していくためには、企業は組織行動学的な知見なども取り入れながら、自社に最適なHRMシステムの構築を目指し、PDCAサイクルをまわしていくことが求められるだろう。

今回は、経営資源における人的資源の価値と人的資源管理システムについて考えてみた。次回は、「モチベーション理論」について見てみよう。