「ポテトチップ」とイタリアの小さなパン屋との接点

また、社外のナレッジをリアルタイムに活用したエピソードもある。パーティシーズンに向け、P&Gはポテトチップス「プリングルス」の表面にスポーツや音楽などに関するクイズや豆知識を印刷することで需要喚起を狙った。だが、ポテトチップの1枚1枚に絵や文字を印刷する技術は難しく、当時の社内に存在しなかった。食用色素を基礎から開発するにも投資と時間が必要となる。

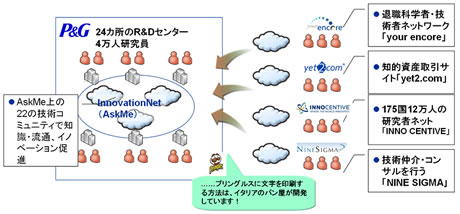

そこで同社は、コミュニティの枠を社外にまで広げ、研究者ネットワーク、知的資産取引サイト、技術仲介コンサルタントなど、世界中の数十万人に知見を求めた。その結果、イタリアの大学教授が経営する小さなパン屋が技術を持っていることが判明し、すぐさま食用色素や印刷技術を取得して製品に応用した。オープンな集合知型のイノベーションでリアルタイムなクラウドソーシングが実現した好例といえる。

このことから吉田氏は、「いかに潤沢な知見や知財が社内に眠っていようとも限界はある。内製にこだわって自ら壁を作り出すのではなく、社外の力を借りることを恥としない柔軟な発想で、スピーディに新たなものを作り出すことが日本企業にも求められているのではないか」と話す。

従来のナレッジマネジメントは社内に蓄積した知恵や過去の情報を流通させようとするものだったが、それだけではグローバル競争時代のスピードに追いつけない。外の知見もためらうことなく活用するフットワーク、それが次世代のナレッジマネジメントに必要な要件といえる。

P&Gはコミュニティの枠を社外にも拡げ、オープンな集合知型のイノベーションを目指した。結果、35%の製品が社外で開発され、株価は2倍、売上で10億ドル以上を稼ぎ出すブランドを22も抱える世界有数の企業になった。(出典:リアルコム、画像クリックで拡大表示)

P&Gはコミュニティの枠を社外にも拡げ、オープンな集合知型のイノベーションを目指した。結果、35%の製品が社外で開発され、株価は2倍、売上で10億ドル以上を稼ぎ出すブランドを22も抱える世界有数の企業になった。(出典:リアルコム、画像クリックで拡大表示)