個別のプライベート/パブリックからクラウド同士の連携へ

高野雅弘氏

高野雅弘氏

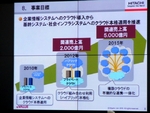

これまでのクラウド事業は、プライベートとパブリックの2つの形態で進められている。しかし、同社では今後「プライベートとパブリックを組み合わせて、ハイブリッドなシステムを構築するのが、これからの大きなニーズになる」(佐久間氏)とみており、ハイブリッドクラウドを事業方針に加えて取り組む姿勢を示した。

同社 情報・通信システム社 プラットフォームソリューション事業部 事業部長の高野雅弘氏は、「メールやファイル共有などのノンコアな定型業務には、日立のクラウドセンターからサービスを提供する。非定型の業務、あるいは社外に持ち出したくない業務は、お客様環境にプライベートクラウドを構築する」と違いを述べ、「プライベートとパブリックの良いところをうまく組み合わせたハイブリッドクラウドも提供していく」と語っている。

より具体的には、プライベートクラウドでは同社が担ってきた重要インフラ、社会インフラのシステム構築および運用技術のノウハウをもとに、高信頼性サービスを提供する。また、導入および構築を迅速、確実に遂行するために、2009年10月より提供している「プライベートクラウドコンサルティングサービス」を強化する。

パブリッククラウドでは、業務ノウハウをサービスを通じて提供する。業務ノウハウには、人事総務や財務、OA管理など業種に共通の分野と、公共、医療、金融、サービスなど特定業種分野の両方でサービスを提供したい考え。現在は70程度のサービスをメニュー化しているが、2010年度中に75以上のメニューを取りそろえる予定だ。一例として挙がったのは、日立がノウハウをためてきた自治体業務について、この4月から自治体向けクラウドサービスとして「SUSTINAD」(サスティナード)を提供している。SUSTINADはSaaS型、共同利用型、プライベート型の3つの形態から選択可能だ。

同社では、2012年までにプライベートとパブリックの連携が本格化し、プライベートクラウドの時代が到来するとみている。ゆくゆくは、クラウド同士が相互に接続し合い、業務機能を柔軟に組み合わせることが可能になると予測している。

高野氏は「複数のクラウドを相互に連結させ、クラウドを連携させるための標準規格のようなものを提供し、連携のさらなるを促進する」と述べ、「Harmonious Cloudでビジネスの変化に即応できるクラウドを提供する」と抱負を語っている。