オムニチャネル=チャネル統合なのか

さて、本論の「オムニチャネルとは?」に戻ります。

各種記事や意見を伺っていると、オムニチャネルは概ね「チャネル統合」と理解されていることが多いようです。

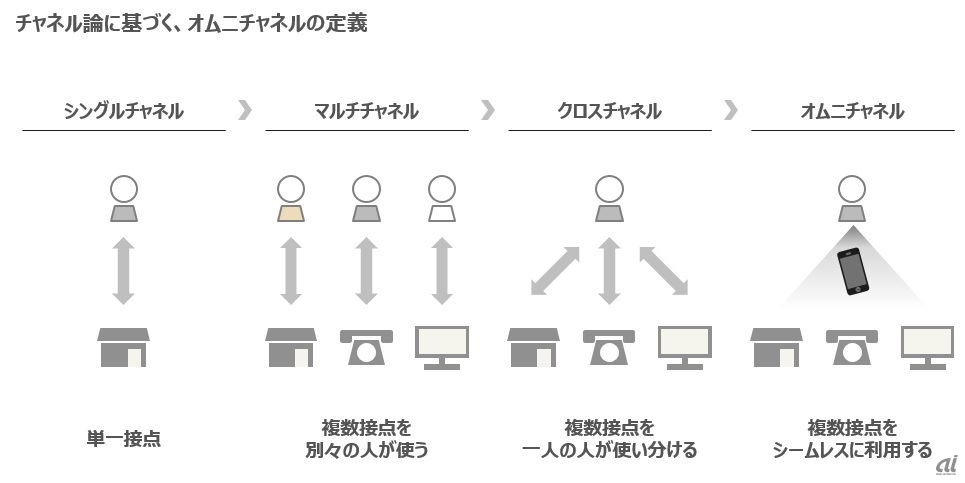

これは、「シングルチャネル>マルチチャネル>クロスチャネル>オムニチャネル」といったいわゆるチャネル政策の系譜で、たくさんのチャネルができたから次は統合しなければならない、という考え方です。

チャネル政策の系譜でオムニチャネルを解説

恐らく、この考え方は言葉の原義から鑑みると、理論上は正しいものなのであろうと思います。ただ、現場にこの 「理論上正しい」 定義を持って行くと実は相当な反発を受けることになります(同じような経験をしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか)。

多くの場合、現場から聞こえてくるのは「日本ではチャネル統合は不可能。オムニチャネルはうちにはあわない」「チャネルを統合しても売り上げは上がらないのではないか」といった批判的な声です。

推進する側からすると非常に面倒な「保守派」の意見です。でも、間違っているでしょうか。

このような批判的な意見は正しいと思っています。在庫や商品情報の統合は日本の商習慣やシステム化の状況を鑑みたら極めて難しい話ですし、単にチャネルを統合しても売り上げは上がらないと思います。

また、最も根本的な問題として、理論上の流れがチャネル統合だからといって、そうしなければならない理由が分かりません。私は「オムニチャネル=チャネル統合」という定義は、実際に進めていく上では不適切ではないかと感じています。