NTTデータはグループ全社のシステム開発環境を「統合開発クラウド」に集約し、2017年4月をめどに運用する。1月25日に発表した。

統合開発クラウドは、開発の生産性や俊敏性を向上させるほか、セキュリティ、監査などのグローバルでのシステム開発のガバナンス向上が見込めるという。銀行のインターネットバンキングサービスなどで利用される「ANSER」をはじめとした同社のIT資産のAPI活用で再利用性の向上も期待できるとしている。

国内のグループ企業には2019年3月をめどに新規の開発プロジェクトに対して100%の利用率を目指す。海外グループ会社への展開も順次進め、統合開発クラウドをベースとした欧州拠点の開発環境を整備し、中国オフショア開発に最適なプロセスと仕組みを提供していく。統合開発クラウドの運用で得られる知見をもとに商用環境などへの対応を広げていく予定。

統合開発クラウドのイメージ(NTTデータ提供)

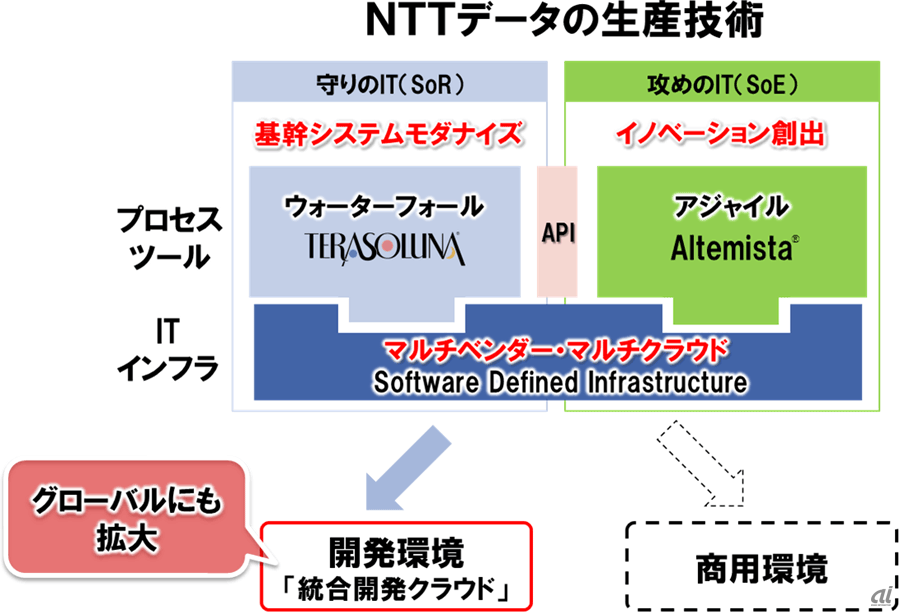

NTTデータによると、統合開発クラウドは、会計や購買、生産管理といった既存ビジネスや業務プロセスを効率化する“守りのIT(Systems of Record:SoR)”と、FinTechやAI、IoTといったテクノロジを活用し新しいビジネスを創出する“攻めのIT(Systems of Engagement:SoE)”を同一環境上に統合するものだという。

統合開発クラウドを活用することで、SoRとSoEをスムーズに連携させ、顧客要件に応じた迅速なシステム開発を可能にする。ウォーターフォール型開発が中心のSoR、アジャイル型開発が中心のSoE両方に対応する開発プロセスやツールとITインフラを統合し一体で運用する取り組みを進める。

統合開発クラウドの活用イメージ(NTTデータ提供)

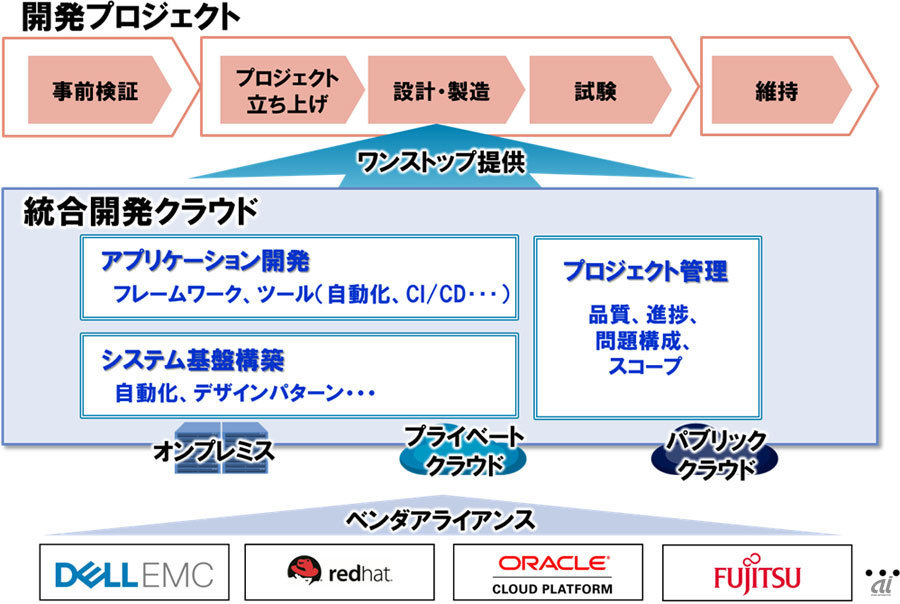

NTTデータは、統合開発クラウドについて「システム基盤構築の高速化」「アプリケーション開発機能の全集約」「プロジェクト管理機能の組み込み」「マルチベンダー・マルチクラウド」という4つの具体的な特長を示した。

「システム基盤構築の高速化」では従来、システム基盤の構築では、ハードウェアやソフトウェアの製品調達を含め2~3カ月要していたが、自動化技術で1日以内に短縮できる。

「アプリケーション開発機能の全集約」では、SoRとSoE両方の開発に対応するアプリケーション開発のフレームワークやツールを統合開発クラウド上にあらかじめ組み込むことで、これらをインストールしたり設定したり必要がなくなり、システム開発の俊敏性を高めることが可能になる。

「プロジェクト管理機能の組み込み」では、進捗管理、品質管理、課題管理といったプロジェクト管理に必要な支援ツール群を統合開発クラウド上にあらかじめ組み込む。これにより、グループ全体での管理ツールの統一化とシステム開発におけるQCD(品質・コスト・納期)の底上げを狙う。「マルチベンダー・マルチクラウド」では、各ベンダーの最先端技術を捕捉し、豊富なバリエーションから顧客要件にフィットした製品を選定する。