トイレットペーパーやマスクといった特定物資への需要は6.1%、25.1%と計31.2%が他人が必要とするものに関心があると回答。ここでもITリテラシーが影響をおよぼしてた。

「自身に関する物理的変化」を見ると、外出自粛に関しては高い順に10.6%、28%と計38.6%が物理的な移動制限があり不便さを感じている。外出自粛に伴う小集団生活も高い順に7.7%、15.6%と計23.3%が孤立感を覚えていると回答している。

健康に関しては18.5%、38.1%と計56.6%が健康に注意を払っている。所有指向は高い順に12.0%、27.6%と計39.6%がサービス化を望んでいないと回答した。逆にサービス化を望む割合は3.9%、12.6%と計16.5%にとどまった。

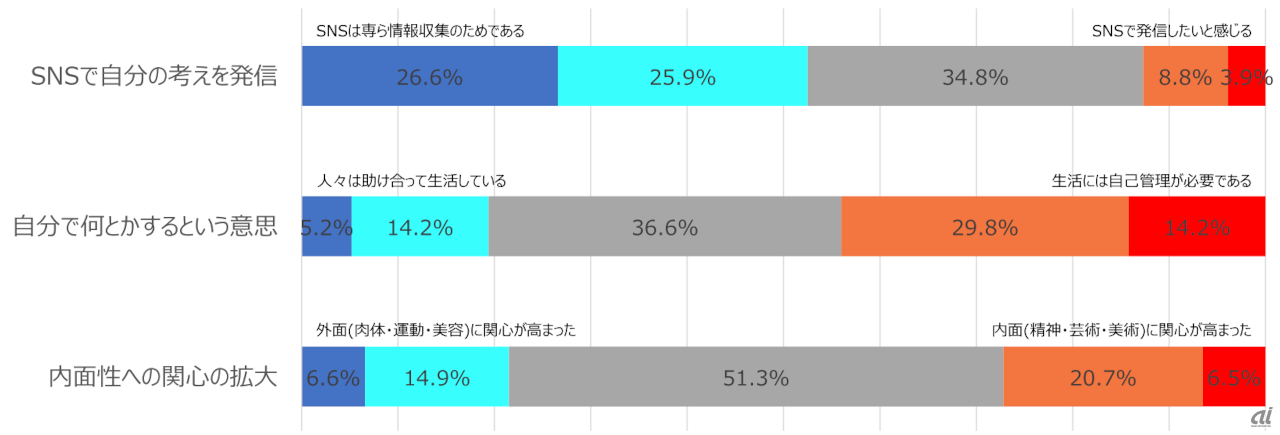

そして「自身に関する精神的変化」を見ると、SNSで自身の考えを発信する割合は高い順に3.9%、8.8%と全体の12.7%を占める。逆に“SNSは情報収集目的”だと回答した割合は26.6%、25.9%と全体の半数を超えた。

自身の精神的な変化(出典:日本テラデータ)

自身の精神的な変化(出典:日本テラデータ)

※クリックすると拡大画像が見られます

自己管理の必要性は高い順に14.2%、29.8%と全体の44%が感じている。こちらの地域別データは関東(48%)、その他(43.3%)、北海道(41.9%)の順だった。

北海道や関東と比較して関西が低い理由として、宮津氏は「吉村洋文大阪府知事は一定の方向性を示して評価されていた。適切な情報を当事者に提供することが重要。自己管理意識の緩和につながった」と分析する。

内面性への関心は高い順に6.5%、20.7%と計27.2%が精神や芸術、美術に関する関心度が増加したと回答。肉体や運動、美容といった外面性の割合が低い理由として豊冨氏は「過去の社会生活では外面を意識せざるを得なかったが、新型コロナウイルスの影響で拮抗もしくは内面性に寄り始めている」と分析する。