NTTデータグループがAIを活用したビジネス変革に取り組み始めている。その1つがソフトウエア開発分野への生成AIの活用で、プロジェクト管理から要件定義/設計、コーディング/テスト、運用・保守までのライフサイクル全域の生産性を2025年度に30%、2027年度に50%向上させる目標を打ち出した。

NTTデータグループ 市川氏

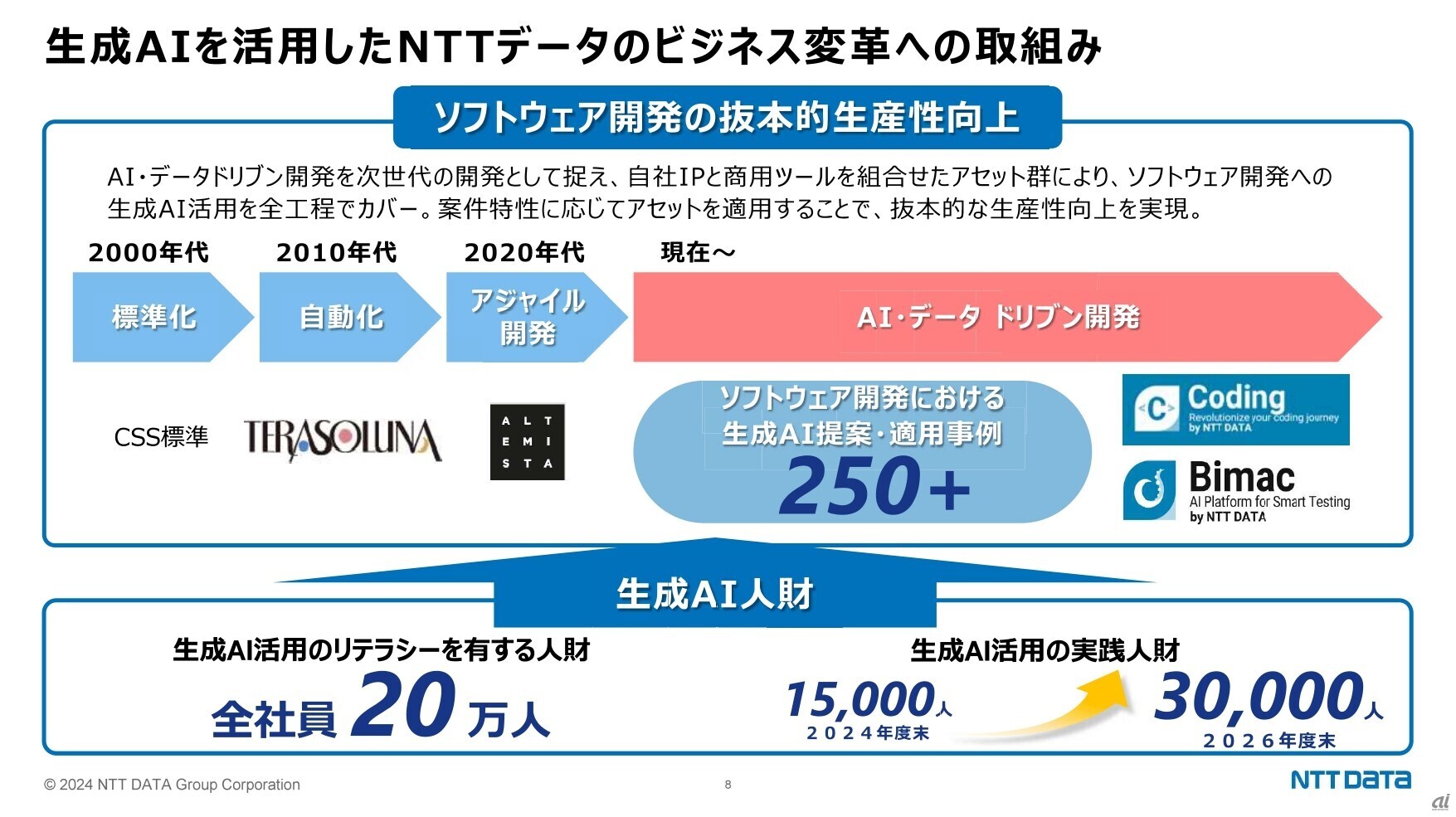

同社 技術革新統括本部 Apps&Data技術部 Global Program Lead部長の市川耕司氏によると、ソフト開発における生産技術は2000年代の開発プロセスの標準化、2010年代の開発ツールの自動化、2020年代のアジャイル開発、そして今、AI・データドリブン開発へと進んでいる。中でも生成AIを適用した事例は設計情報からソースコードの生成やテストコードの生成、マイグレーションなど250件を超えるという。レガシーマイグレーションのソースコード生成・変換ツール「Coding」やテストツール「Bimac」など自社開発ツールをそろえるとともに、生成AI活用を2023年度のコーディングから2024年度は全工程に広げる。

生成AIを活用したNTTデータのビジネス変革への取り組み

加えて、2024年10月にソフト開発プラットフォームを提供するGitHubと業務提携した。目的は4つあるという。1つは最新情報を入手すること。2つ目は、安心・安全な利用環境を実現すること。市川氏は「セキュリティを重視するプロジェクトに、セキュアな環境を用意する」という。3つ目はAI活用の人材育成。2024年度からAI活用の教育を全社員に実施し、AI活用力の底上げや、社内のオンラインコンテンツを充実させている。4つ目はGitHub製品の国内販売に乗り出すこと。

2023年度に実施した社内アンケートでも、「GitHub Copilot」を使ったプロジェクトにおいて、6割超が「生産性が向上した」と回答し、その向上率は平均で16%だったとする。「開発時間を1日1時間以上削減できた」との回答も約3割あったという。コーディングやテストのタイミング、ボリュームによって効率化にバラツキがあるものの、2024年度も2023年度と同程度の向上を期待している。さらに、より高度な使い方を可能にする「GitHub Enterprise」の活用にも挑戦している。いずれにしろ「16%向上の効果はある」と、市川氏は投資する価値があると説明し、国内のGitHubユーザーが現在の約2000から2025年度に約5000に増えると予測している。

もちろんNTTデータは「Azure OpenAI Service」や「Amazon Bedrock」「Llama 3」「tsuzumi」などの生成AI活用の検証を進めている。それぞれ向き不向きがある中でGitHubの活用が一歩進んだのは、技術者にとって使いやすいソフト開発環境が整っていることにある。加えて「UI(ユーザーインターフェース)やUX(ユーザーエクスペリエンス)が洗練されている。使い方も明確」との理由もあるという。ウェブシステムなど70超のプロジェクトに適用した実績もあるが、「Javaなどオープン系への適用は想定通りだったが、レガシーマイグレーションの一部のテストに使われたのは想定外だった」と語る。変換後のソースコードのコーディングやテストに活用し、生産性は確実に上がったという。

2025年度までに増えると予想している5000ユーザーは、NTTデータ本体とグループ会社、協力会社の技術者らが2024年度に常時約100プロジェクトに適用することを想定したもの。同社の技術者総数からすると多くはないようには思えるが、それでもライセンス料(市場価格)は1人当たり6000~7000円であるため、5000ユーザーであれば月額3000~3500万円、年にすれば3億6000~4億2000万円になる。技術者1人当たりの効率化はそう大きなものではないが、実は別の効果を期待している。それは仕事の仕方が変わることだ。

「今のプロセスをベースに効率化するという発想ではなく、やり方自体を抜本的に見直す。例えば、AIが工程ごとにアウトプットを出す」。つまり、生成AIがアウトプットを全て作り、最後にまとめてテストする。そんなことも考えられると同氏は語る。

契約の仕方も変わるだろうし、協力会社との関係も変わるだろう。「ビジネスの仕方、価値提供の仕方が変わる」(同氏)と、ビジネスモデルを変えなければ生き残れないことにもなってくる。生成AIの活用によってソフトウェアの開発期間はより短くなり、開発規模も小さくなる。極論すれば、プログラミングとテストの工程に人手がいらなくなれば伝統的な人月ベースの見積もりは成り立たなくなる。ユーザー企業による内製化も進む。例えば、ユーザーのビジネスそのものへの貢献度を測るなど、簡単ではないが、新たなビジネスモデルを創り出す必要がある。

そのため、業務の抜本的な改革を実現させる「SmartAgent」のソフトウェア開発版の検討を始めた。パーソナルなAIエージェントが複数のAIと連携し、必要な資料を探すといったスタッフの作業を代替するもの。ソフトウェア開発においては、例えば「プロジェクトの進捗(しんちょく)状況を教えて」と尋ねると、複数のプロジェクトチームの進捗情報を抽出し、「このプロジェクトに問題がある」と分析・報告してくれる。プロジェクトマネージャーやアーキテクトなど役割ごとにエージェントを作ることになるだろう。

財力を含めた人海戦術によるシステムインテグレーション(SI)ビジネスは間もなく終わりを迎える。大手システムインテグレーター(SIer)は一日も早く、新しい時代に対応した仕組みを構築することを迫られている。

- 田中 克己

- IT産業ジャーナリスト

- 日経BP社で日経コンピュータ副編集長、日経ウォッチャーIBM版編集長、日経システムプロバイダ編集長などを歴任、2010年1月からフリーのITジャーナリスト。2004年度から2009年度まで専修大学兼任講師(情報産業)。12年10月からITビジネス研究会代表幹事も務める。35年にわたりIT産業の動向をウォッチし、主な著書は「IT産業崩壊の危機」「IT産業再生の針路」(日経BP社)、「ニッポンのIT企業」(ITmedia、電子書籍)、「2020年 ITがひろげる未来の可能性」(日経BPコンサルティング、監修)。