現場での効果の確認をルーチン化する試み

状況を把握したら、どのような研修を実施していくかは、経営方針や人事方針によるため、人事部門や教育研修部門が知恵を絞る工程となる。そのための材料を集める作業をシステム化し、効率化を図っていくのが良策と言えるだろう。

効果測定について、研修が企業活動に貢献しているかどうかを定量的に測定するのは、なかなか難しいものだ。「教育したことを覚えたか」の測定は容易だが、実際に測定すべき指標は、そこではない。

研修は手段であり、人が学習するための「気づき」や「方法」を提供するもの。実際に学習するのは、個人の行為になる。本人に学習意欲や学習目標がない限り、何も起こらないし、研修しても意味がない。つまり、「学習を行動に生かす」部分については、研修でフォローすることができない。

土屋氏は「そうであれば、研修後の行動変容までは測定すべきだろう。行動変容までを測定するために必要となるのは、現場でどのように動いているかの評価。これはオーソドックスな理論だが、実現することが難しい。その難題にシステムを絡めて実現したいと考えている」と語る。

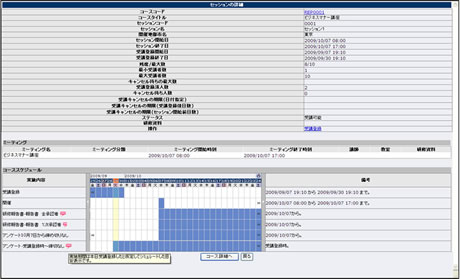

同社のシステムにおいては、一般的な教育評価手法であるKirkpatrickの4段階評価法を活用していける運用フローを組むことにより、行動変容までサポートすることを可能にする機能など、この難点に対して積極的に取り組んでいるという。

また、研修管理もひとつのポイントになる。システムを使って研修を管理する時、必ず「研修マスタ」をつくる。マスタには開催日や研修の概要等を記述するが、「研修で達成されるベき目的については記述されない場合がほとんど」なのだという。

「ワークスアプリケーションズのシステムは、この研修マスタに目的を入れられるように設計している。その目的が達成されているかを査定していく手段として、アンケートや現場からの定期的なフィードバックを、ワークフローに乗せられるよう、現在も開発を進めている」(土屋氏)

難しくなりがちな現場での効果の確認を、システムで標準化することにより、ルーチン業務のように運用する仕組みを実現しようとしている点が興味深い。

システムの支援をうけつつ、「どの研修を実施したら達成度が上がったのか」を把握する。研修は全員に受講させるのではなく、必要な人に受けさせて効果を見る。効果がなければ別の打ち手を考える。結果を本人も閲覧できるようにしておけば、自分のポジションに求められるスキルとのギャップを確認できる。ギャップを埋めるための研修を自分で探し、受講することも可能になる。

結局、自社のタレント(才能)を把握し、タレントから出たパフォーマンスにひもづけることができれば、「自社にとって重要なタレント」とは何かの定義づけができる。ただし、現状では、パフォーマンスとして測定できているものが、MBO(Management by Objectives:目標管理制度)の結果であったり、人事考課の結果だったりする。その結果が給与にひもづくようになっており、それとパフォーマンスをマッチングしても「正しい答え」は得られないという矛盾がある。「そこが難しい」と土屋氏は語る。

面白い話を聞いた。同社ではいま、タレントを「図形」で表現できないか研究を行っているという。これは、あるコンサルティングファームから要望のあったテーマで、人の持つスキルをカタチで表現しようという試みだ。分析も、その「カタチ」をもとに行う。顔のカタチが似ている人がいるように、「似たスキル」を持つ人が必要になる時があるからだ。

おそらく、人が実に様々なカタチで表現されるのだろう。カタチのいびつな部分が、実はその人の一番の長所であるかもしれない。たいへん興味深い機能だが、この研究はまだコンセプトを描き始めたばかりの段階にあるそうだ。