日立製作所は11月9日、都内で「Hitachi Platform Solutions World 2012」を開催した。顧客との「協創」をコンセプトに、ビッグデータやクラウドの事例や製品を一堂に集めたイベントとなった。

阿部淳氏

冒頭の挨拶に登壇した同社ITプラットフォーム事業本部 開発統括本部 統括本部長の阿部淳氏は、このイベントのテーマを「データ利活用だ」と定めた。

データ活用の分野では、さまざまなIT企業がデータウェアハウスやビジネスインテリジェンスという名称とともに取り組んできた経緯がある。しかし、阿部氏はユーザー側の取り組みの「85%が失敗している」と指摘。その原因を「コンピューターを計算機として電卓のように使っていた時代から、現場の情報を吸い上げて知に変えていく時代になった。そうした取り組みがうまくいかずに失敗しているのではないか」と分析。

さらに「日立は単に製品やサービスを売るのではなく、顧客と一緒に考えて解決策にたどり着く」と述べ、日立と顧客による「協創」を訴えた。

ビッグデータをビジネスに活用するために

安田誠氏

主催者講演に登壇したのは、同社 スマート情報システム統括本部 副統括本部長の安田誠氏。「日立のビッグデータ利活用へのアプローチ」をテーマに講演した。

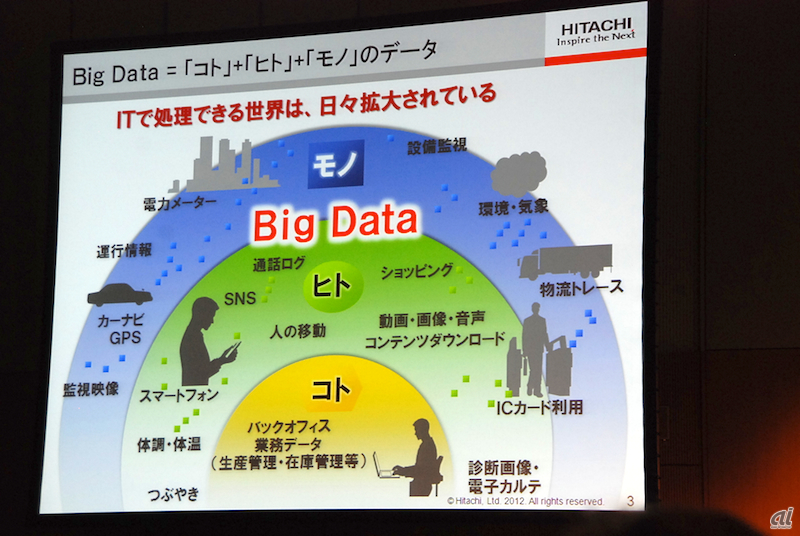

安田氏はビッグデータの本質を「人や物から出てくるデータをちゃんと使うこと」と定義。「ビッグデータを単なるバズワードとしてとらえるのではなく、自分のビジネスに活用していくにはどうしたらいいかと考えることが非常に重要だ」という。

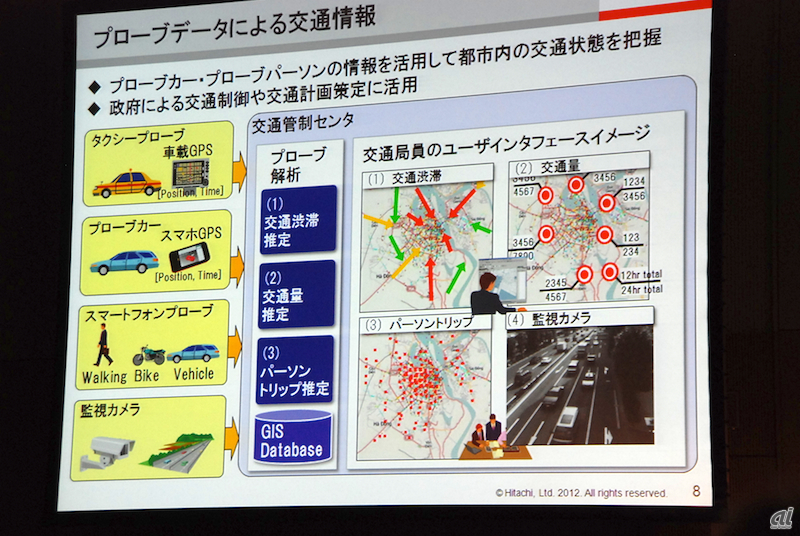

データ活用という点では、社会インフラが発信するデータも活用の対象になった。日立は社会インフラのデータを三種類に分類しており、人の移動や交通、天候の変化など都市活動と環境情報に関するデータを「ダイナミックデータ」。行政や各業界が持つデータ、あるいは地理などのデータを都市空間情報として「スタティックデータ」とし、さらに上下水道や電力網などの社会インフラ情報を「スタティック&ダイナミックデータ」と切り分けている。

安田氏は、データ活用の処理範囲にこれらのデータを含めるようになれば、より多くの環境および変数データを利用できるようになることを強調。「今までは統計でしかなかったデータが、よりリアルになる。時系列の処理を加えたり、メッシュを小さくして個人のデータとして捉えるなど(さまざまな形で)リアルにすることが可能だ」という。

「今まで見えなかったことも『測れる』ようになり、膨大なデータを『蓄積して計算処理』できるようになった。また、これまでできなかった『高度な解析』が可能になった」(安田氏)

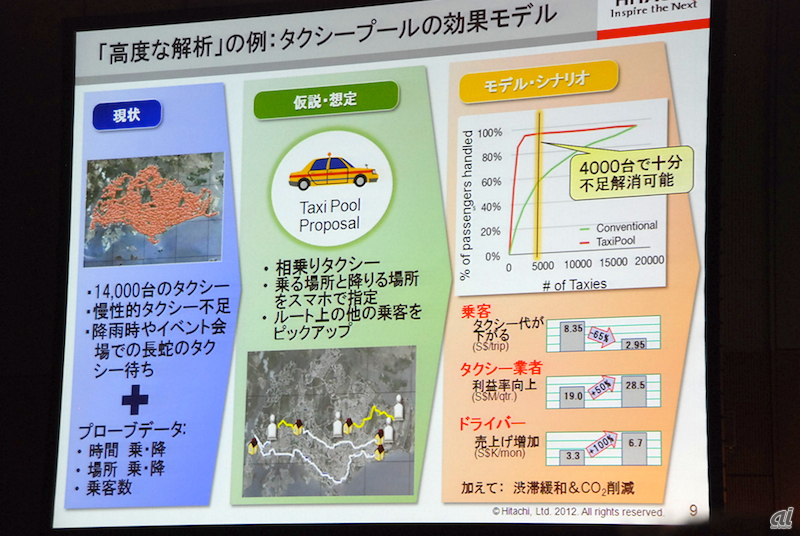

安田氏が「高度な解析」の事例として紹介したのは、シンガポールでのタクシープールの効果モデルだ。

シンガポールにはタクシーが1万4000台もあるが、雨が降ったりイベントが開催されたりすると、タクシー待ちの長蛇の列ができる。タクシーは慢性的に不足している状態だという。

日立は、タクシーをより効率的に運営するために「相乗りができたらどうなるか」というシミュレーションを実施した。A地点からB地点に送客するケースにたとえると、AのすぐそばにあるC地点では、同じようにBに向かいたいという客がいるかもしれない。運転手はAとCの両方の客を乗せてBに向かえば、より効率的だ。乗客にとっては一人あたりの支払いを削減できるというメリットもある。

シミュレーションの結果、メリットは広範囲に及ぶことがわかった。まず、1万4000台でも不足していたタクシーは、日立のモデルに従えば4000台で十分運用できる。さらに、タクシー業者は利益率を向上でき、ドライバーの売上も増加することがわかった。副次的な効果として、タクシーの台数が少なくなれば渋滞が緩和され、さらにCO2の削減にもつながる。

また、もう一つの「高度な解析」の事例として紹介されたのは、ガスタービン保全ビジネスだ。従来の保全は定期的な点検と部品交換に頼っていたが、この手法には、「壊れるときは壊れる」という点と、定期交換のために一定量の部品を在庫として持つ必要があるという二つの限界があった。

そこで日立では、ガスタービン一台につき200から300のセンサーを配置して稼働管理を始めた。現在では、単に稼働を監視するだけでなく、故障の予兆を把握することも可能になったという。故障時のデータが大量にたまれば、特定の数値に至った場合に「あと数日で部品が壊れる」などと予測することが可能になるからだ。稼働状況を常時監視する——すなわち時系列にそって毎秒ごとに送られてくるデータをリアルタイムで分析・解析することで、少し先の未来を予測する試みといえよう。

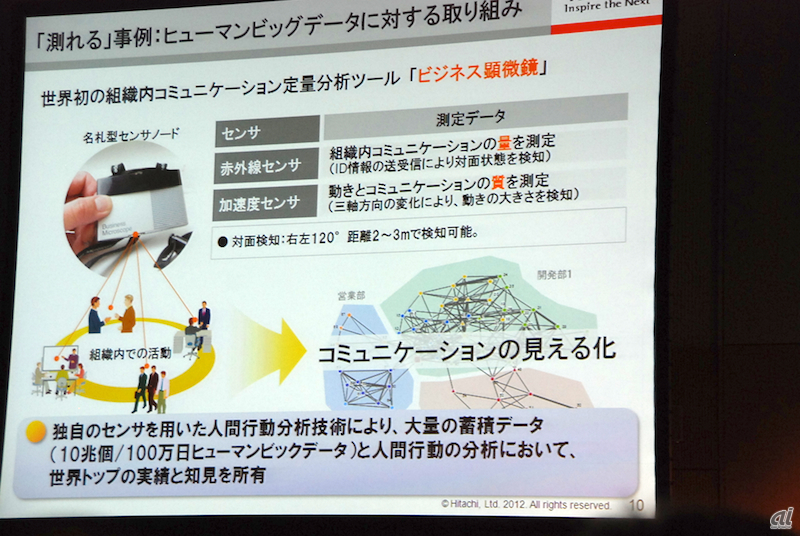

このほかに「測れる」事例として紹介があったのは「ビジネス顕微鏡」である。

ビジネス顕微鏡は、日立が世界初を謳う組織内コミュニケーションの定量分析ツール。センサーを社員証などに組み込んでおいて、従業員がどこにいるか、誰と向き合っているか(=話しているか)、どの部署に人が集まっているのか、そのログをためることができる。部屋にセンサーを設置すれば、誰と誰がそこで会議をしているかもわかる。「ヒューマンビッグデータに対する取り組み」と安田氏は表現する。

センサーは、内部の赤外線センサーがID情報を送受信しあうことで対面状態を検知する。これによって組織内コミュニケーションの量を測定する。また、三軸方向の変化を検知する加速度センサーによって、動きの大きさやコミュニケーションの質を測定しようと試みた。

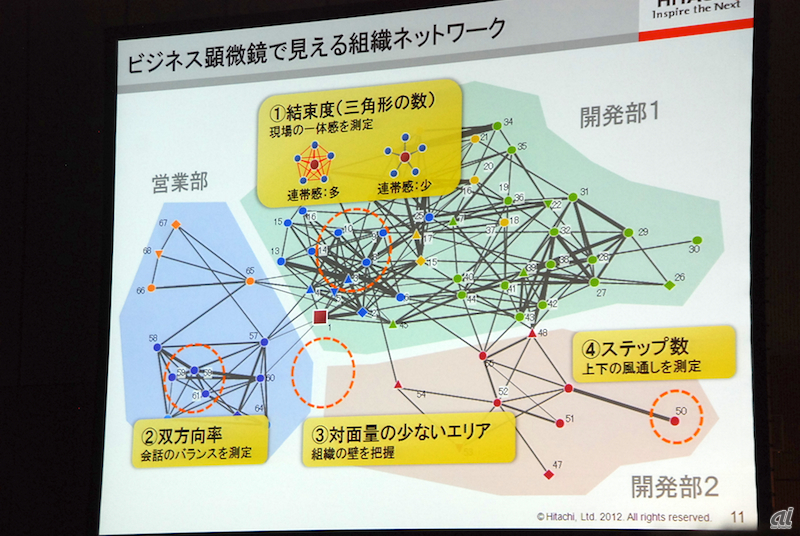

測定結果をオフィスレイアウトにマッピングすると、組織内のコミュニケーション・ネットワーク図が完成する、というわけだ。安田氏はネットワーク図によって、組織の結束度、会話のバランス、組織間の壁、上司と部下の風通しを視覚化できるとした。

この取り組みを続けた日立は、10兆個/100万日というビッグデータを保有するにいたった。「10兆個を貯めるとどうなるか。(動き一つをとっても)単に歩いてるのか、しゃべってるのかが分かる。(座っているだけでも)卓上で仕事しているのか、なにもしてないのかが分かるようになった」という。

この知見を活用した取り組みとして、あるコールセンターでの事例も紹介。売れているチームと売れていないチームを分析した結果、コミュニケーションの質に違いがあることがわかった。売れているチームは休憩時間におしゃべりをしており、積極的にコミュニケーションをとって情報を共有したり、チーム内の良い雰囲気の醸成をはかっていたのだ。

また、家電量販店のなかには、来店客が従業員と話すとどれだけ売れるようになるかなど、従業員に付与したセンサーのデータとPOSデータを掛け合わせて分析しているところも出てきたという。こうした分析を通じて棚の設計や導線を変更し、より快適で購入しやすい売り場づくりをすすめている。

安田氏は「目的をもってデータを使うのが、ビッグデータ活用での重要なポイントだ」と強調。「今まで捨てていたデータをいくつか拾えば、あとになって新たな価値が生まれる可能性がある」と述べ、どれを選択するか、どう活用していくかが大切だと聴衆に訴えた。

日立ではデータ分析サービスの専任組織「スマート・ビジネス・イノベーション・ラボ」を4月に新設。同ラボにビッグデータ活用の専門家「マイスター」を結集させた。マイスターがビッグデータ活用の仮説立案、活用シナリオの作成、実際のデータを使った実用化の検証、そしてシステム導入を提案する。

安田氏は「日立はビッグデータの中から、これが使えるのではないか、このデータをこうやってモデリングしていこうと、お客様と活用を一緒に考えていくことができる」と語り、「日立はこれからもお客様のビッグデータ活用を支援していく」と述べて講演を締めくくった。

Keep up with ZDNet Japan

ZDNet JapanはFacebookページ、Twitter、RSS、Newsletter(メールマガジン)でも情報を配信しています。