Microsoftの研究機関であるMicrosoft Research Asia 首席研究員の池内克史氏は、独自の視点で機械学習とAIに対する見解を述べた。

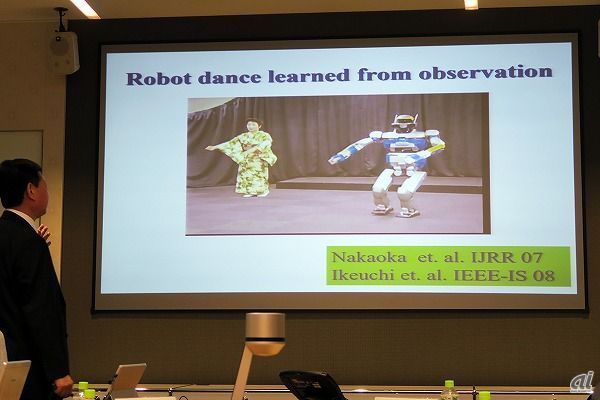

ロボットの動作をプログラミングする際、人間が動作のお手本を実演し、ロボットが観察することによって動作の獲得を図る「実演に基づく教示」には2つの問題があると池内氏は指摘する。ロボット側の観察はモーションキャプチャなど各種技術で容易になったが、ロボットの体型や寸法は人と大きく異なるため、そのまま動作するわけではない。だからこそ、動作の本質を抽出して、ロボット側に合わせてプログラムする手法が重要だと説明した。

日本舞踊をする動きをロボットにプログラミングしても、体型やバランサなどの関係でうまく動作しないと語る池内氏

各人のプレゼンテーション終了後は、情報・システム研究機構 統計数理研究所 竹内薫氏をモデレータとして、いくつかのテーマについてディスカッションが行われた。竹内氏が「機械学習&AIの時代に人の職業が失われる」という問題について問いかけに対しては、次のような意見が出た。

- 活版印刷が発明された時代も、学者や記述者は価値がなくなるという同様の懸念があったので自分は楽観視している。だが、確かに会計業務や翻訳者といった業種は価値がなくなる可能性は否定できない。破壊的な期間は短く、移行期に入れば安定する(Peter氏)

- (過去の労働問題を例に)社会的混乱は起きるため、生涯学習など何らかの法的介入と対策が必要だと考えている(辻井氏)

- (ロボットの語源となった賦役=robotaを引き合いに)ローマ時代は貴族階級の生活を奴隷が支えていた現実がある。機械学習やAIを敵視せずに人間らしさを考えることで新しい職種が必ず生まれる(池内氏)

「STEM教育の重要性」と「日本の中学高校の授業にプログラミングが取り入れられていない」という問いかけに対する各人の意見は次の通りだ。

- オバマ政権でも取り組んでいるが、背後にはクリエイティブな問題解決能力が重要であることが見て取れる(Peter氏)

- (米国に比べて日本がSTEM教育に消極的な点について)ドリル学習といった基礎的トレーニングも重要だ。そこを飛ばすと長続きしない(杉山氏)

- STEM教育という観点から見ると日本は遅れている(丸山氏)

- 米国も後進国だ。ほとんどの高校にプログラミング授業はない。これをオバマ政権が変えようとしているが、人気のあるシナリオではない。改善策として、英BBCと共同で教育用PC「micro:bit」を開発し、すべての中学生にデバイスとプログラミング環境を提供した。高コストなため各国での展開やプログラム継続は難しいが、努力する価値がある(Peter氏)

- プログラミング技術も重要だが、アルゴリズムなど理論的に考える力を学ばせるべきだ。ここが進めば社会が様変わりする(上田氏)