日本テラデータは3月16日、「進化する金融ビジネスモデルと新世代のデータ分析」と題した報道機関向けの説明会を開催。台頭するFinTech系企業が金融ビジネスに及ぼす影響について、そのトレンドとデータ分析が担う役割を解説した。

執行役員兼金融事業本部長の和田淳氏は、「FinTech系企業の台頭は金融機関にとって脅威であると言われているが、両者は共存できる。(FinTechによって)顧客の利便性を向上させるサービス、その提供方法は変化しているが、銀行業務自体は変わっていない」と語り、両者は対立しないとの見解を示した。

日本テラデータ 執行役員兼金融事業本部長 和田淳氏

日本を含めて世界でTeradataのデータウェアハウス(DWH)を利用している顧客には、金融機関が多い。日本テラデータも大手都市銀行から地方の信用金庫まで、幅広い金融機関を顧客に持つ。そうした分析の知見とノウハウをFinTech系企業にも提供できるというのが、テラデータの強みであると和田氏は訴求する。

金融機関でのデータ活用の支援として同社は、「分析エコシステム基盤構築(UDA)」「アプリケーションビジネスインテリジェンス」「分析支援コンサルティングサービス」などを提供している。中でも顧客の関心が高いのは、「顧客理解」と「リスク管理」に関する分析だという。その背景には、顧客の口座情報とサイト上の行動データを分析し、オンラインバンキングでのフィッシング詐欺や成り済ましなどの不正検知を防止したいというニーズがあるとのことだ。

日本テラデータ 金融事業本部 プリンシパル・コンサルタント 石井一君氏

金融事業本部プリンシパル・コンサルタントを務める石井一君氏は、FinTech系企業の現在のポジションを「銀行に対する潜在的な不満を吸収し、銀行業務の代替をする立場」だと指摘する。2015年に米Cisco Consultingが公開した資料によると、日本の回答者で「銀行が自分のニーズを理解していない」と感じる人は44%、さらに「銀行は自分の資産運用を助けてくれない」と感じる人は51%に上ったという。

こうした不満をくみ取り、顧客満足の視点からサービスを提供しているのがFinTech系企業だ。石井氏は、「2015年に金融庁がFinTech系企業をサポートするなど、政府が主導してビッグデータ活用やFinTechを国の成長戦略に盛り込もうとしている。他業界でもデジタル化は進んでおり、金融の世界でその流れは進んでいくだろう」との見解を示した。

“Facebook経済圏”に銀行は不要?

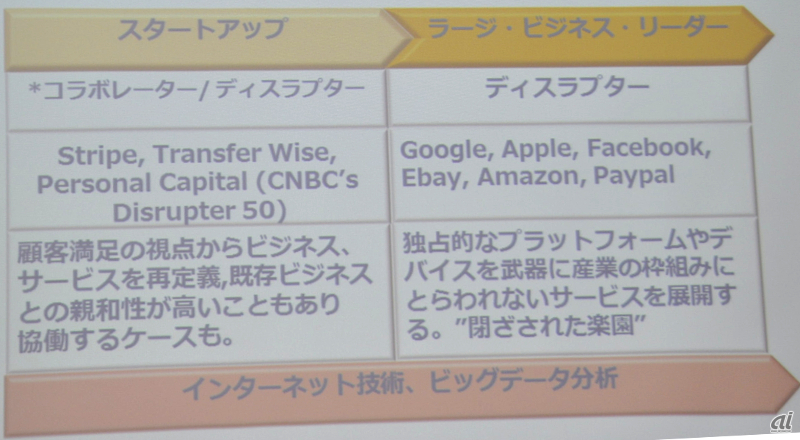

テラデータでは、FinTech系企業を「スタートアップ」と「ラージビジネスリーダー」に大別している。

スタートアップは、顧客の視点から銀行のビジネスやサービスを再定義する企業だ。また、家計簿ソフトの提供など、既存の銀行ビジネスとのコラボレーションを前提としたサービスも提供していることから「コラボレーター」とも位置付けられる。

FinTech系企業の分類と戦略。もっともスタートアップもラージビジネスリーダーも“ディスラプター(破壊者)”であることには変わりない

一方、ラージビジネスリーダーは、独占的なプラットフォームやデバイスを武器に、既存産業の枠組みにとらわれないサービスを展開する企業を指す。具体的にはGoogle、Apple、Facebook、eBay、Amazon、PayPalなどだ。