人間の「理性」の役割は「社会性」

私たち人間は、他の動物に比べ(もちろんコンピュータに比べ)、「社会性」という能力が非常に発達していると言われている。そして、この「社会性」を支えているのが、人間の脳において特に肥大化が見られる、「理性」を司るとされる「大脳新皮質」だと言われているのである。

人間の脳は、どのような構造になっているのだろうか。

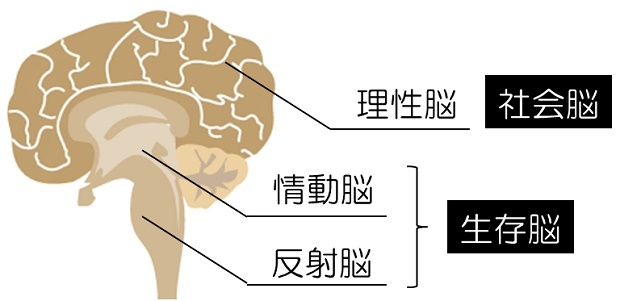

人間の脳の構造を簡単に理解するために、米国の神経科学者ポール・D・マクリーンが提唱する「三位一体の脳仮説」というものを紹介したい。この仮説によると、人間の脳は、進化的に最も古い反射脳(延髄・脳幹)、次に古い情動脳(大脳辺縁系)、最も新しい理性脳(大脳新皮質)に分類される。

この中で古い部分である、反射脳と情動脳は、合わせて「生存脳」と呼ばれ、生命の生存にとってはなくてはならない機関とされる。生存にとっては、外界からの刺激に対する何らかの反射(反応)と、情動(感性)による外界からの刺激の認識が欠かせないのである。つまり、外界からの刺激を受けて、感性を研ぎ澄ませないと、生存本能すらも危うくなると解釈できる。

加えて、最も新しい理性脳(大脳新皮質)は「社会脳」とも呼ばれており、外界と自己との関係を表現することで、豊かな社会性を作り出している。例えば、社会脳において「運動」を司る部位である運動野において「ミラーニューロン」というものが見つかっている。

これは、例えば、自分が手を動かす場合に反応するニューロン(神経細胞)が、他人が手を動かしているのを見ただけで反応する、という現象である。すなわち、自分の行動と、他人の行動を、同じこと(或いは違うこと)と認識することによって、他人への共感や、自己と他人とを区別していると考えられる。

そしてこの「社会脳」は「生存脳」とも強くリンクしていることが知られている。すなわち、外界からの刺激を受けて、感性を研ぎ澄ませることなしには、生存本能はおろか、社会性すら維持できなくなるということである。

このように、理性を司るとされる大脳新皮質は、生存脳とリンクすることで、豊かな社会性を作り出している。そして、こうした豊かな社会性というものは、脳が「だまされる」ことではじめて外界との関係を作り出し、それによって作り出されるものであるということである。

人工知能はどこまで人間に近づいているのか

深層学習を中心とする学習アルゴリズムの開発により、人工知能は、画像から物体を高精度で認識することができるようになったと言われている。しかし、それは、既に記憶した物体に対してのみであり、記憶していない物体に対しては無力なのである。例えば、人間であれば、例え、「馬」という動物を見たことがなくても、馬の写真を見れば「何か動物がいる」ということくらいは理解できる。しかしながら、人工知能にとっては、学習していない物体というものは情報とは言えずノイズでしかないのである。

この4月に発売された拙著「人工知能の哲学: 生命から紐解く知能の謎」

本書で紹介した人間の脳の構造や、「だまされる」という現象、そして、「社会性」については、「人工知能の哲学」の中で、哲学的考察を含めて詳細に説明している。ご関心のある方は、お手に取っていただきたい

このように考えると、人工知能の進展は「だまされる」という現象や、「社会性」という性質とは無縁のようにも感じられる。しかし、掃除ロボット「ルンバ」に代表されるように、「ぶつかったら避ける」などの単純な「反射」の機能を備えた人工知能は、人間の脳のうちの「生存脳」の原始的なものと言えるかもしれない。

確かに、「ルンバ」を見ていると、どことなく、頼りない動きをするペットを見ているような感覚を覚える。この仕組みをさらに発展させたものであるとも解釈できる四足歩行ロボット「ビックドック」などは、それ以上に生き物を見ているような感覚を覚え、今にもこちらを見て襲ってくるのではないかという錯覚すら覚えてしまう(実際は、四足歩行ロボットはものを見ているわけではなく、動く意思を持っているわけではないので、命令した方向以外には進まないのだが)。

以上のように、人工知能は、人間の理性が作り出す「社会性」に関し、まだまだ不十分とは言え、ようやく足を踏み出したと言えるのかもしれない。

- 松田 雄馬(工学博士)

- 1982年9月3日生誕(ドラえもんと同じ誕生日)。徳島生まれ、大阪育ち。博士(工学)。2005年京都大学工学部地球工学科卒業。同大学在学中、中国北京大学に短期留学。2007年京都大学大学院情報学研究科数理工学専攻修士課程修了。同年日本電気株式会社(NEC)中央研究所に入所。MITメディアラボとの共同研究、ハチソン香港との共同研究に従事したのち、2008年、東北大学とのブレインウェア(脳型コンピュータ)の共同研究プロジェクトを立ち上げる。2015年情報処理学会にて、当該研究により優秀論文賞、最優秀プレゼンテーション賞を受賞。同年博士号取得。2016年NECを退職し独立。現在、「知能」や「生命」に関する研究を行うと共に、2017年4月、同分野における研究開発を行う合同会社アイキュベータを設立。代表社員。人工知能に関する謎を「生命」という視点から紐解く「人工知能の哲学」(東海大学出版部)を執筆。