Zenアーキテクチャとは?

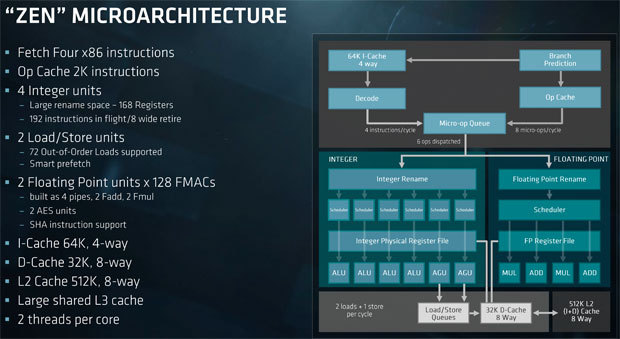

RyzenやEPYCプロセッサのベースになっているZenアーキテクチャは、Bulldozerアーキテクチャとは全く逆の、CPUコアの処理性能(Instructions Per Cycle:IPC)を高めるデザインとなっている。

EPYCは、新たに開発されたZenアーキテクチャコアを採用する

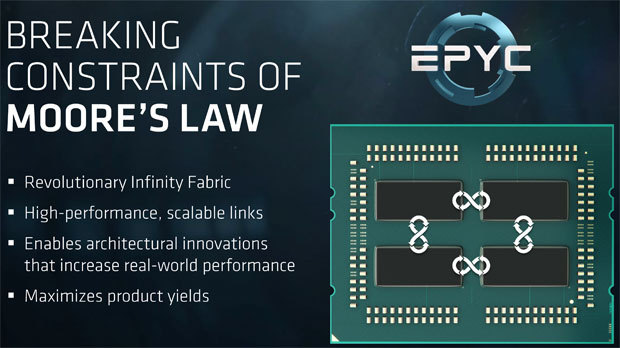

EPYCは4つのCPUダイを1つのパッケージにした。EPYCのCPUダイは、コンシューマー向けRyzenのダイがそのまま使われているようだ

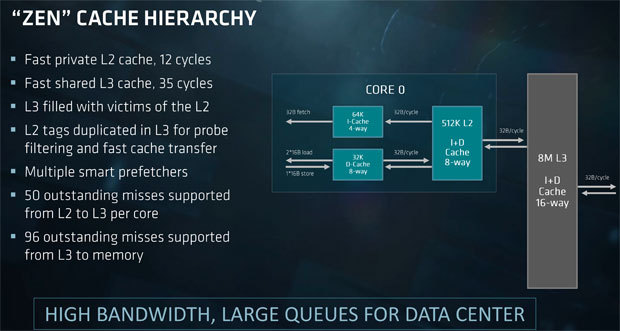

Bulldozerアーキテクチャでは、2つの整数演算ユニットが1つのFP演算ユニットを共有するデザインだったが、Zenアーキテクチャではオーソドックスに、1つのCPUコアに整数演算ユニットとFP演算ユニットを搭載する。さらに、CPUコアのパイプライン数を増やすことで処理性能をアップしている(Zenコアは64KBのL1命令キャッシュ、32KBのL1データキャッシュ、512KBのL2キャッシュ、コア全体で共有する8MBのL3キャッシュを持つ)。

1つのコアで、64KBのL1命令キャッシュ、32KBのL1データキャッシュ、512KBのL2キャッシュ、8つのコアが共有する8MBのL3キャッシュを持つ

またBulldozerアーキテクチャでは、1つのCPUコアに2つの整数演算ユニットを持ち、OS側からは2つのプロセッサとして見えるようになっていた。一方、Zenアーキテクチャでは1つのCPUコアを仮想的に2つに見せる「SMT」(Simultaneous Multi-Threading)が採用された。これは、IntelがXeonで採用している「HT」(Hyper Threading)と同じ仕組みだ。

EPYCでは、1つの物理コアを仮想的に2つに見せるSMTをサポートしている

CPUコアの処理性能がアップすれば、プログラムの処理は外部との入出力で、アイドル時間ができる。そこで時分割処理で仮想的に2つのCPUコアとして見せることにより、CPUコアのアイドル時間を無くし、CPUコアを効率的に使うことができる。

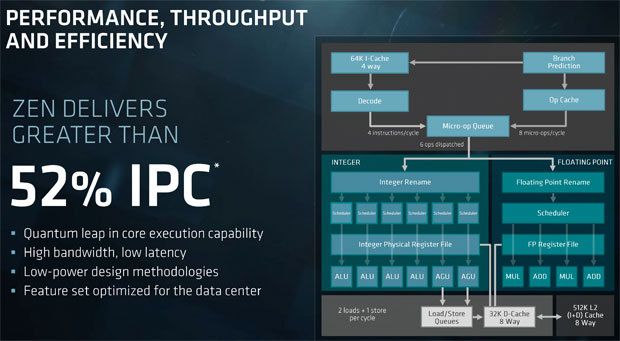

AMDによれば、このように全く新たなZenアーキテクチャを採用することで、Bulldozerアーキテクチャの最終型となる「Excavator」より性能が52%もアップし、一方で消費電力は抑えられているとしている。

Zenアーキテクチャは、前世代のExcavatorよりも52%も性能がアップしている