パブリッククラウド移行でベンダーは窮地に

数年前から、このパブリッククラウドへの移行案件でも賑わっているベンダーが多い。2018年時点において、このことがほとんど問題にはなっていないだろう。しかし、この後に問題化するのは確実だ。

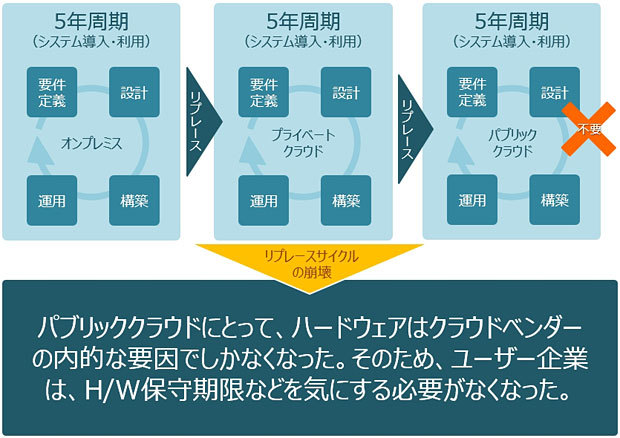

なぜなら、これまでサーバやネットワーク機器などの保守対応には一定の期限があっても、5年周期でリプレースすることが定番だった。プライベートクラウドに移行した後も、その仕組み変わらなかった。しかし、このパブリッククラウドへの移行によって、ユーザーは5年周期のハードウェアおよびシステムのリプレースから開放される。

5年周期のリプレースサイクルの崩壊

それはベンダーにとって、5年に1回必ず訪れてきたシステムのリプレースという大きなビジネスチャンスを喪失するということを意味する。そして、失ったそのビジネスチャンスは二度と戻って来ない。

もちろん、ベンダーがそのことに気づかないわけはない。特に「元請けベンダー」などと呼ばれる通信キャリアやコンピュータメーカーにとって、この状況は深刻だ。彼らの抱えているエンジニアは数万人規模であり、ビジネスチャンスの喪失によって、それらの10~20%(数千~数万人単位)が余ってしまう。組織としては、大変革(要は大規模リストラ)を迫られることになるだろう。

このような大きな環境変化に対する小手先の工夫などは、ほとんど意味をなさない。チャールズ・ダーウィンの進化論にある「強い者ではなく、環境に適応できた者が生き残る」という言葉のように、厳しい環境に対応できる適応力が試されることになるはずだ。

次回は、このようなベンダーが適応策として乗り出した“エンジニアのセキュリティ転換”(システム構築からセキュリティ対策への担当替え)の動きについて述べていく。

- 武田 一城(たけだ かずしろ)

- 株式会社ラック 1974年生まれ。システムプラットフォーム、セキュリティ分野の業界構造や仕組みに詳しいマーケティングのスペシャリスト。次世代型ファイアウォールほか、数多くの新事業の立ち上げを経験している。web/雑誌ほかの種媒体への執筆実績も多数あり。 NPO法人日本PostgreSQLユーザ会理事。日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)のワーキンググループや情報処理推進機構(IPA)の委員会活動、各種シンポジウムや研究会、勉強会での講演なども精力的に活動している。