企業はそれぞれの特性を踏まえて真剣に議論し実行せよ

主な特徴としては、まず診断方法が挙げられる。リモートアクセス状況や利用しているクライアントデバイス、コミュニケーションツール、セキュリティ対策などのICT環境に加え、労働環境や業務プロセス、制度や規則、企業風土や従業員の意識に関する設問への回答内容から、テレワークに関する現状の成熟度を分析する。そして分野ごとにレベル判定し、それらをまとめた診断結果報告書とともに課題解決に向けた次のアプローチ案を提示する。

診断による成果としては、次のような点が挙げられる。

- 自社のテレワーク環境が目指すべき水準とどの程度のギャップがあるのか把握できる。

- 今後の目指すべき状態目標を知ることができる。

- 目指すべき状態の目標に合わせた施策の検討、および投資計画の立案が可能。

- 市場にある多くのソリューションの中から、自社に最適なソリューションの選択が可能。

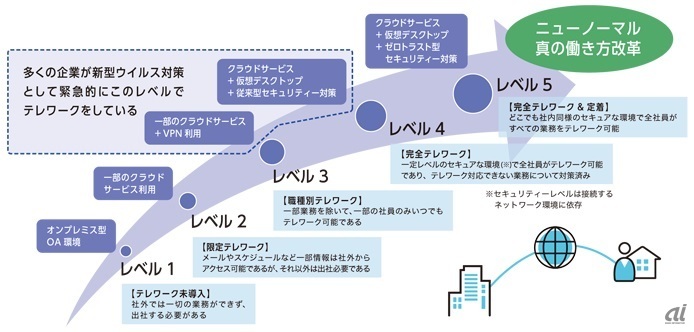

また、現状の働き方の成熟度を診断することで、ニューノーマルな働き方とのギャップを把握し、図2に示すように5段階を経て真の働き方改革の実現を目指す。

図2:テレワークの成熟度を5段階で判定(出典:ユニアデックス)

図2:テレワークの成熟度を5段階で判定(出典:ユニアデックス)

※クリックすると拡大画像が見られます

以上が発表の概要だが、今回このサービスを取り上げたのは、ウィズコロナ、アフターコロナに向けてテレワークがニューノーマルになりつつある中で、こうした診断サービスを活用して「生産性の向上」にもっと取り組む必要があると考えるからだ。

パーソル総合研究所がこのほど発表した「コロナ禍とテレワークによる雇用・労働への影響についての調査」によると、職場に出勤したときの仕事の生産性を100%としたとき、テレワークしたときの生産性がどのくらいになるかを聞いたところ、全体平均で84.1%となり、職場への出勤時と比べてテレワークでは生産性の低下を実感している結果となった。

同社ではこの結果について、「企業の組織風土やマネジメント次第で生産性を高めることができる」と述べている。

筆者が重ねて訴求しておきたいのは、テレワークをニューノーマルでも働き方の選択肢として無理なくシームレスに採り入れることができるように、どうすればもっと生産性を上げられるか、企業はそれぞれの特性を踏まえて真剣に議論し、実行すべきである。それがニューノーマルに向けた働き方改革の大きなポイントであることを、とくに経営者は肝に銘じてもらいたい。