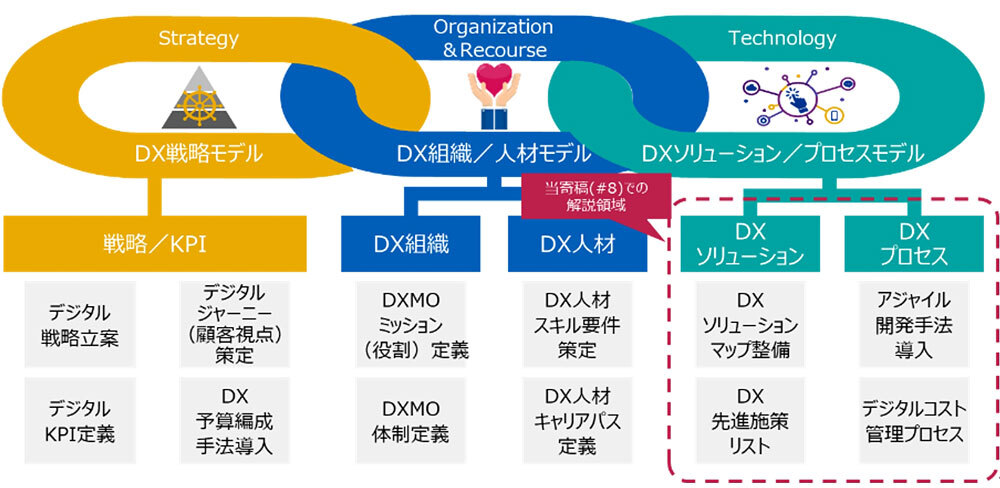

前回までは、デジタルトランスフォーメーション(DX)推進の大きな枠組みに資する事項を紹介し、DXMO標準化モデル(図1参照)に基づき、「DX戦略モデル」「DX組織/人材モデル」について解説しました。今回は、テクノロジーを活用してDX推進を効率化、高度化させる方法論として、Digital Transformation Management Office(以下、DXMO)の「DXソリューション/プロセスモデル」(図1参照)について紹介していきます。

図1.DXMO標準化モデル

従来のITとDXの違い・テクノロジー活用モデルの必要性

本題に入る前に、なぜDXにはテクノロジーの活用モデルが必要なのか、従前のITの活用とは何が違うのかを改めて整理したいと思います。

DXという概念が一般的でなかった頃のIT活用は、工数削減を目的としたものがほとんどでした。システム調達は開発ベンダーに委託し、インフラやアプリケーションを一から構築するスクラッチ開発が主流でした。開発手法はウォーターフォール型が適用され、長いと、年単位の時間をかけてようやくリリースを迎え、その後、長い運用保守が始まります。IT部門は、この運用保守を主目的としたケイパビリティーを当然備えており、それは、実際に最良の打ち手でした。

しかし、2010年代以降、ビジネステクノロジーを取り巻く環境が複雑さを増し、将来予測が困難となる「VUCA」(Volatility・Uncertainty・Complexity・Ambiguity)と呼ばれる時代が到来し、その常識は変わっていきます。ビジネス環境の変化速度がそれ以前と比べて格段に速くなったことで、長い時間をかけてシステムを完成させた頃には当初の要件が陳腐化してしまっているーーという問題が起き始めました。しかし同時に、この問題を解決するためのテクノロジーが次々と登場します。

テクノロジー環境面においては、クラウドサービスの登場と活用により、インフラやアプリケーションを企業内で必ずしも一から構築する必要がなくなりました。テクノロジー適用の方法論の面では、ウォーターフォール型では吸収できなかった不確実性に対応すべく、アジャイル開発という開発手法が生まれます。

これは、スモールスタートでクイックに始め大きく育てるという手法で、変化し続けるビジネス要件への即応性を高めることができるようになりました。ソフトウェアのオープン化が進み、実績のあるApplication Programming Interface(API)やプログラムが一般公開され、誰もがいつでも利用できる環境が整い、安全性、安定性、投資効率性の観点含め、システム開発の効率は上がりました。さらに、ハードウェアの可用性や性能面、ユーザビリティーの進化により、膨大なリソースが必要であった人工知能(AI)の利用ハードルも下がり、誰もが使えるようになりました。

VUCAの中で生き残るために必要な道具として、テクノロジーは十分にそろいました。後はこれらのテクノロジーを適切に組み合わせ、使いこなし、経営に資する施策としてタイムリーに実行、推進していくことが必要なのですが、これが多くの企業にとって難題となっているのが現状です。

DX実現のためには、ビジネス環境の変化を見ながら、多様化、高度化したテクノロジー、経営戦略、組織、人材のバランスを取りながらオーケストレート(協奏推進)していく必要があります。しかし、保守やメンテナンス、問い合せサポートといった「守りのIT」を担当範囲とする既存のIT部門でのケイパビリティーでは、この命題を受け止めることは難しいでしょう。この難題を解決する組織がDXMOであり、DXに至るまでの方法論がDXMO標準化モデルです。今回はDXMO標準化モデルの中から、テクノロジーにフォーカスした「DXソリューション/プロセスモデル」について紹介します。