共有できる「ビッグピクチャー」を描く

仕事の全体像が見えにくくなっている状況の下では、往々にして自分の担当業務だけに集中してしまい、業務全体として生み出すべき付加価値のことを意識しにくくなる。これが業務や部署間での摩擦の原因となりやすい。

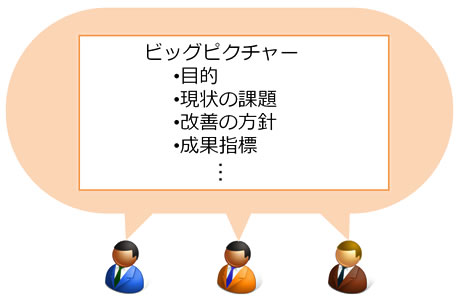

ここで「ビッグピクチャー」を描いて、共有することをすすめたい。「ビッグピクチャー」とは、業務全体として目指すべき大きな目的のことだ(図4)。

「何のために改善・改革するのかという目的を明確にし、ビジネスプロセスに関わるチーム全体で共有することは、それぞれの利害を超えてプロセス全体の改善をしていく上で極めて重要」と横川氏は断言する。

業務に関わる関係者が集まり、業務の最終目的が「コストダウン」なのか、「お客様の満足度向上」なのか、またそれはどんな指標で確認するか、といった共通のビッグピクチャーを描いておくこと。これを描くための議論を通して、現状での課題や解決のための方針なども自然と見えてくるはずだという。

【図4】プロセスに関わる担当者間の利害を調整するためには、担当者全員で目的を共有するための「ビッグピクチャー」を描いておくことが大前提となる。

【図4】プロセスに関わる担当者間の利害を調整するためには、担当者全員で目的を共有するための「ビッグピクチャー」を描いておくことが大前提となる。

成功が見込めるプロセスを選ぶ

「どのようなプロセスであっても、改善を実施する際には同じような手順を踏み、同じような項目で苦労するはず」(横川氏)という。それであれば、まずは成功が見込めるプロセスを選び、改善のやり方を一回トレースして成功体験を積んでおくべきだろう。これで成功のためのノウハウを得ることができるからだ。

成功という成果を得ることができれば、社内のほかのチームや部門へ横展開する時の説得材料にもなるという。

人任せは止め、時間をかけすぎないこと

最後に、これだけは避けるべきというポイントを横川氏に聞いたところ「コンサルタントやSI業者任せにしないこと。そして、改善に時間をかけすぎないこと」という答えが返ってきた。

業務の最終目的が何であり、そのためにどこを、どのように改善していくか、ということを業務に関わる人たちの間で実感し、共有できていないと、真に有効な改善はできないという。また、短サイクルで改善が進めば、改善の効果をすぐに実感できる上、改善活動のリーダーとなる貴重な人材を数多く育てることも可能になる。

「これなら始められそうだ」と思ったことから、気軽に取り組んでみること。ちょっとずつ業務が良くなっていく楽しさを味わうことができれば、それがBPMの入り口になる。

さて、次回からは、BPMの効率的な実施を強力にサポートしてくれるITの話題に移ろう。