「蓄積」「利用」「改善」のサイクルで作業プロセスを最適化

一般的にポータルといえば、社内外に散在する情報を必要とする人物に適切な形で見せるためのシステムである。だが、業務ポータルは単に情報を見せるだけではなく、組織が個人に求める業務に合せて「情報を組み立てられる」ところに大きな違いがあるという。

企業にはそれぞれ、工夫された業務マニュアルやFAQなどが既に存在し、それらは完成度の高い「段取り」(作業手順)として受け継がれている。しかし、それらをシステム化しようとすれば、かなりの労力が必要となるケースが多い。

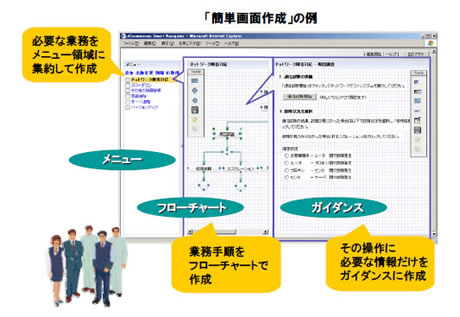

日立の業務ポータルでは、その負荷を軽減することを目指して設計された「GUIエディタ」を装備している。ユーザーはウェブ画面上で、作業手順のシナリオをグラフィカルなフローチャートやガイダンスとして作成、編集することができる。その際、高度なプログラミングの知識は必要ない。このGUIエディタを通じて、IT担当者と業務担当者が協力しながら、効率よく作業を進めていくことができる。

業務ポータルのGUIエディタでは、業務フロー画面とシナリオの作成を同時に行える。各プロセスに関連した情報の適切な提示やシステム呼び出しが可能。

業務ポータルのGUIエディタでは、業務フロー画面とシナリオの作成を同時に行える。各プロセスに関連した情報の適切な提示やシステム呼び出しが可能。

また、作成した業務フローの中で呼び出されるWebサービスや各種SOA部品、データベース、ワークフローシステム等のバックエンドシステムについては、プラグイン(アダプター)を追加することで容易に連携させることができる。連携するシステムごとにプラグインを部品として用意しておけば、業務フローに変更が生じても、編集画面から柔軟に修正することが可能だ。

作成した業務フローの改善に当たっては、業務ポータルのログ管理機能が役に立つ。ユーザーがログイン後に操作した内容がログとして記録され、各ステップの処理時間やフローの分岐方向などを洗い出すことができる。その分析は、システム上で使いにくい部分や、業務フローのボトルネックを即座に発見し、改善するのに役立つ。ボトルネックの発見と改善の作業を繰り返すことにより、業務全体の効率化や品質向上を実現できる。

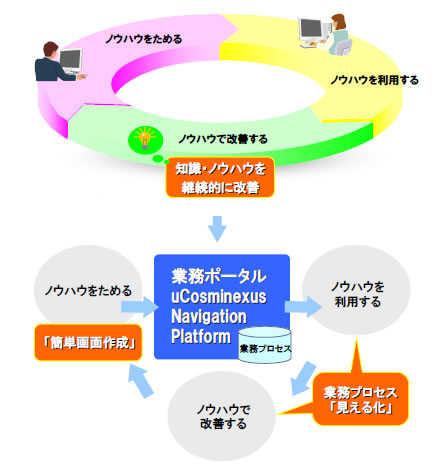

業務遂行の過程でノウハウを「ためる」「利用する」「改善する」というサイクルを発生させ、業務の質やスピードの向上につなげる。

業務遂行の過程でノウハウを「ためる」「利用する」「改善する」というサイクルを発生させ、業務の質やスピードの向上につなげる。

ベストプラクティスが蓄積し技術・ノウハウが伝承

業務フローで現状の業務の流れが可視化されることで、現場の担当者も改善すべき業務のつまずきを認識でき、さらに収集したログによって現場の管理者も改善ポイントの要望を具体的に示すことができる。目に見えない「暗黙知」だった知見や経験が、明文化された「形式知」となることで、企業独自のベストプラクティスとなる。その蓄積や伝承をITとして適切にサポートできる点が、この製品の最大のポイントだ。

的池氏は「情報を与えるだけでは質の高い業務が流れることはない。そこに“段取り”という手順を与え、必要となる情報を業務に連携した形で提供することが重要だった」と語る。

この連載の初期では「コンロ1台、鍋3つ、炊飯器なし」という条件の中で、おいしい晩飯を作るという作業に、プロセス志向でチャレンジするという試みを行った。読者の中には「晩飯づくりとBPMにどんな関係があるのだろう?」と不思議に思った人もいるかもしれないが、あのチャレンジのポイントは、個人レベルでの「段取り力」を理解してもらうところにあった。

企業としてのビジネスプロセスを磨いていくプロジェクトにおいても、個人や部門単位での「段取り」の意識、その改善に対する意欲が成功のカギとなることは、これまで、この連載の中で繰り返し述べてきたとおりだ。そうした現場レベルでの業務改善を進めるにあたり、今回紹介した日立の業務ポータルは強力なサポートを行ってくれるツールのひとつだろう。