どうやって「己を知る」の?

さて、自分のことを知るにはどうすればよいのか。物事を論理的に考える準備をするために、ここでは少しだけ背伸びをして、コンサルタントがよく用いる「フレームワーク」を使ってみよう。

「フレームワーク」とは、物事を体系的に、あるいは網羅的に考察しようとするときに用いると有効な枠組みのことだ。一見して複雑な事象であっても、フレームワークの切り口に基づいて整理してみると、全体の状況が把握しやすくなり、分析しやすくなるメリットがある。

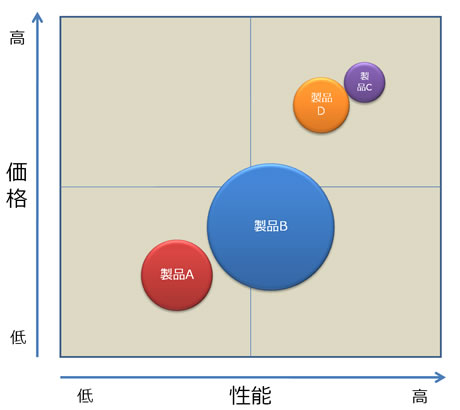

世の賢人たちが考案したフレームワークは数多く存在するが、ここではポジショニングの分析によく利用される、「2軸のマトリックス」を使用してみることにしよう。たいへんシンプルで分かりやすいフレームワークだ。

2軸のマトリックス平面(縦軸に価格、横軸に性能を設定した例)

2軸のマトリックス平面(縦軸に価格、横軸に性能を設定した例)

2軸のマトリックスを用いるとき、重要なことは、「軸にどんな指標を持ってくるか」である。

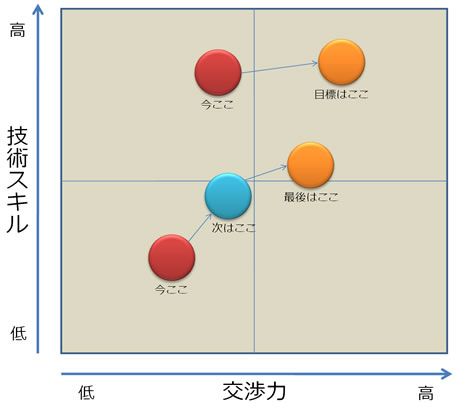

たとえば人材を評価するとき、どんな軸が考えられるだろう。今ここに、1人の技術系社員がいたと仮定する。この場合、1つの軸は「技術スキル」を設定できそうだ。社員の技術スキルについては、経済産業省が定めているITスキル標準(ITSS)などに照らせば、ある程度の定量化が可能だろう。

もう1つの軸は、ビジネスの現場で求められそうな「交渉力」はどうだろう。顧客と交渉することで顧客の要求を正確に把握し、顧客満足へとつながる提案を行う力だ。交渉力は定量化するのが難しそうだが、案件をクローズした後に顧客アンケートを実施し、5段階評価などを得られたら、大まかな定量化は可能だ。

技術スキルと交渉力を軸にとったマトリックス

技術スキルと交渉力を軸にとったマトリックス

上図のように、自分の現在のポジションを明らかにし、目標とするポジションに自分を移すためには、どのようなアクションが必要となるかを検討するときに便利だ。

2つのフレームワークを使ってみよう

こんどは技術系社員の人物像を具体化し、その人にスコープして考えてみよう。

先日、Z社の社員となったA氏は、ソフトウェアベンダーY社の出身。もとはY社の主力製品「X」を得意とするプリセールスエンジニアであった。

Z社はY社を買収して製品Xを獲得。製品Xの売上を期待するZ社にとって、製品Xを熟知したA氏は手放せない人材だった。Z社はA氏を重用し、製品Xを取り扱うグループのマネージャー職を与えた。

ただ、旧Y社でのA氏は、いわゆる「プレイングマネージャー」だった。旧Y社は社員数が少なかったため、人材管理の経験がない。しかし、これからはメンバーに役割を与え、ゴールを設定し、活動の方向性を示してやらねばならない。グループでは製品X以外の製品も数多く抱えており、いままでのように製品Xにだけ専念してはいられなくなった。

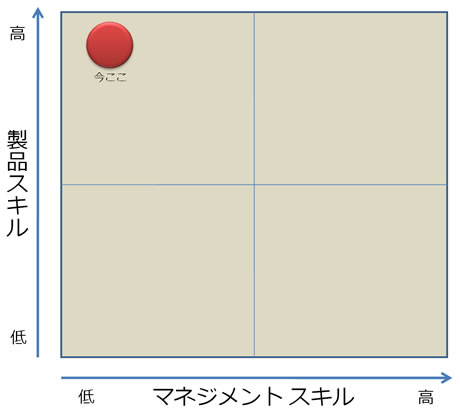

ここでA氏のポジショニングを、2軸マトリックスで表してみよう。縦軸に製品スキル、横軸にマネジメントスキルを設定するとこにしよう。

Z社におけるA氏の現在のポジショニング

Z社におけるA氏の現在のポジショニング

A氏は今、製品スキルがたいへん高く、マネジメントスキルはたいへん低い状態にある。しかも製品スキルは、製品Xのスキルが中心である。言い換えれば、製品Xにかなり依存した技術スキルを持っているものと考えられる。

そこで、A氏の製品スキルを客観的に評価するために、製品Xについて「プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント」と呼ばれるフレームワークを使用して考えてみることにする。