「個人DB」と「サブシステム」で構成される人事システム

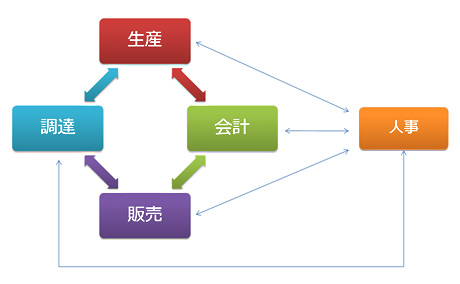

人事システムは、生産システムや販売システム、会計システムなどの基幹業務系システムのひとつであるが、「他の基幹系システムとは異なる特性を持っている」と下崎氏は指摘している。

生産、販売、会計の職能は、金額や数量といった数値を取り扱い、職能同士の相互関連性が強いが、人事の職能については、給与や労務費といった数値だけではなく、技能やスキル、モラール、リーダーシップなど、一般に定性的とされる属性も取り扱う。そのため他の基幹システムとの相互関連性は低く、相対的な独立性が高いという指摘である。

人事システムは他の基幹システムとは相互関連性が低く、独立性が高い

人事システムは他の基幹システムとは相互関連性が低く、独立性が高い

もちろん、戦略計画のレイヤにおいては、長期事業計画に則した人員配置や賃金計画、採用計画、人材育成計画などを検証するために、他の基幹システムとデータ連携している必要がある。最近の人事システムにおいては、こうした検証が可能なシステムもある。

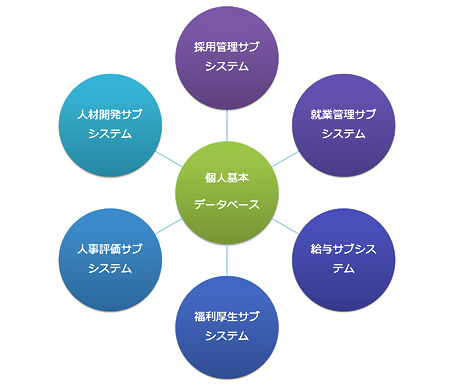

ここで、下崎氏が提案した「人事情報システム」の概念図を紹介しよう。

同氏は、人事管理業務のシステム化において、次の6つのサブシステムからなる人事情報システムを提案している。人事異動と人事考課をひとまとめにして「人事評価」とし、スキル管理とキャリア管理をひとまとめにして「人材開発」としている。

下崎氏が提案する、6つのサブシステムで構成された人事情報システム

下崎氏が提案する、6つのサブシステムで構成された人事情報システム

もちろん、それぞれのサブシステムは独立しているのではなく、例えば、給与サブシステムには、就業管理サブシステムから勤怠データが渡される。人事評価サブシステムからは昇給データや賞与データが渡されるし、福利厚生サブシステムから社会保険データや健康管理データが渡される。また、人事評価サブシステムには人材開発サブシステムからスキルデータやキャリアデータが渡される。

このように、各サブシステムは個人基本データベースをもとにして、各サブシステムで得たデータをやり取りしながら運用されるのである。

他の基幹システムとの相互連携性は低いが、各サブシステムは相互に連携する。これが人事管理プロセスを回していくための重要な要件と言えるだろう。

さて、今回は人事システムの基本的な構造について見てきた。次回は現在提供されている人事システムについて専門家の意見を聞いてみることにしよう。