常に問われる「既成概念」からの解放

技術者はイノベーションに対して肯定的だと考えられがちだが、必ずしもそうではないと小松崎氏は話す。

「ある技術に精通し、知識も豊富な技術者ほど、既成概念にとらわれがちだ。そういう人ほど既成概念から解放されるのに時間がかかる。セコムの研究開発部門では、常に既成概念にとらわれていないかを検証するマインドを醸成してきた」

また、「技術が目的化する」こともありがちな現象だという。

「技術はサービスを実現するための手段だ。すべての技術はサービスという形で世の中に出ていくわけで、技術そのものが人々に何かを与えるわけではない。ある技術にこだわりすぎ、その技術を生かすことが目的化してしまうと、問題解決が困難になってしまう。技術を手段と考えることで、既成概念が氷解して、別の手段を考える発想が生まれてくる」

AI、IoTに欠かせない「ソーシャルデザイン」という発想

こうした考え方を基に、小松崎氏は、AI/IoTによる安心快適社会を構築していく際に気を付けていくべきこととして、「ソーシャルデザインの重要性」を挙げた。

「社会にとって有用だと思われるサービスを開発しても、長い時間が経過するとプラスの面だけでなく、マイナスの面も出てくる可能性がある。これは、技術者だけで予測しようとしても無理で、広くさまざまな分野の専門家の意見を取り入れていかなくてはならない。AIやIoT、ビッグデータの活用といった分野は、社会に大きなインパクトを与える可能性があるわけで、その意味でも、社会をデザインしていく思考方法が欠かせない」

安心快適社会に役立つとして提供されるサービスが、誰かに悪用される可能性もある。サービスを利用する側の人間には、さまざまな側面があることも意識すべきだということだろう。

小松崎氏は、これからはますます、技術が社会全体に及ぼす影響の全体像が見えにくくなると指摘する。良い影響は、サービスが開発されるたびに喧伝されることが多いが、悪影響に関しては見えにくいケースは確かに増えていくだろう。できるだけ、この悪影響を事前に把握することで、新しいサービスが社会にスムーズに受け入れられるようになるはずだ。

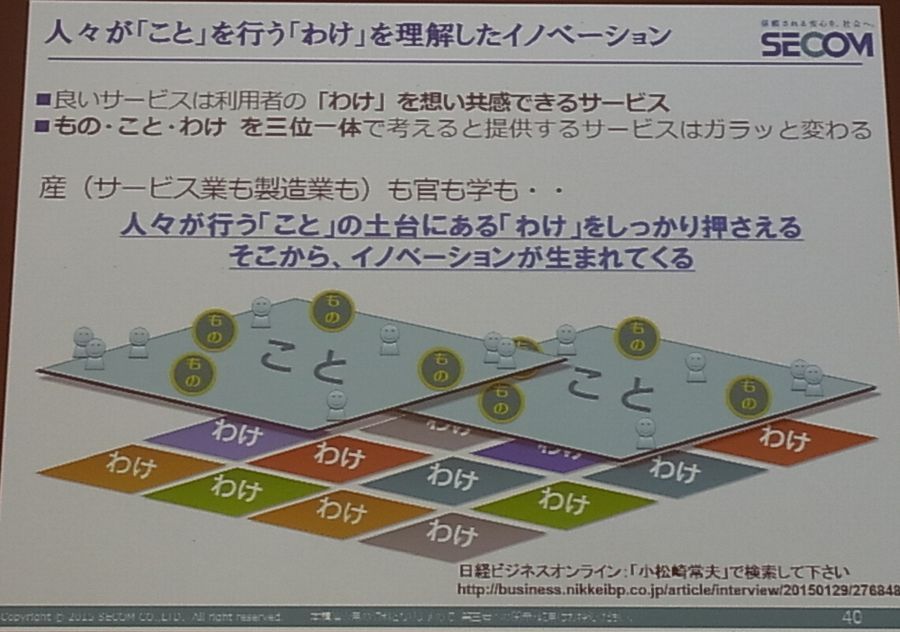

モノ、コト、わけの三位一体でサービスを考える

小松崎氏は、AIやIoT、ビッグデータによるサービス開発において、技術者だけでなく広く一般に役立つ考え方を示した。

「製造業などでは『モノからコトへ』ということがよく言われている。しかし、わたしはこれに『わけ』を加えるべきだと思う。わけ、とは理由のことだ。人々の行動には必ず『わけ』がある。モノやコトに対してお金を払うのは、それぞれの人なりの『わけ』が隠れている。そもそも人気のあるサービスはこの『わけ』をうまくくみ取って満足を提供しているものがほとんどだ」

「モノ、コト、わけ」を理解したイノベーション

モノ、コト、わけの説明で同氏はレストランの例を挙げた。人々は「今日は栄養補給のためにレストランに行こう」とは考えない。日常とは違う空間でおいしいものを食べ、家族や仲間たちと楽しみたいと考えてレストランに行く。人気のあるレストランは、こうした人々の「わけ」をよく理解してサービスを提供している。

料理(モノ)や店の雰囲気など(コト)だけで、必ずしも多くの人々から支持されるのではない、ということだろう。それぞれの人々の「わけ」をくみ取るサービスがどこにあるのか、そこが問題になるということだ。

「モノ、コト、わけの三位一体で考えサービスを提供すると、人々の反応はガラリと変わってくる。なぜなら、そうしたサービスは利用者の共感を生み出しやすいからだ。そして『わけ』を理解することはイノベーションを生み出す土台にもなる。これは、製造業に限らず、さまざまな産業、あるいは公共機関や教育機関にも当てはまるものだと思う」