これ以外としては、2016年12月にARM社を買収したソフトバンクが、クラウド事業者の米Packet Hostが提供しているベアメタルのARMサーバを、日本のデータセンターで提供すると発表している。Packet HostのベアメタルARMサーバは、Caviumの「ThunderX」(1プロセッサ当たり48物理コア、2GHz)×2プロセッサという構成だ。

また、スーパーコンピュータ「京」の後継機が2022年頃をターゲットに開発されている。京の後継機は、7nmプロセスのARMプロセッサを使用するようだ(開発は富士通)。パフォーマンスとしては、1秒当たり1エクサ(Exa=京の100倍)の処理に挑戦する。京の後継機は、高いパフォーマンスよりも、処理性能と消費電力のバランスが取れたシステムになる(京の100倍以上の性能を実現し、消費電力は京の3~4倍)。

ポスト京のターゲットは2020年だが、プロセッサの製造に7nmプロセスを使用するため、当初計画から2~3年完成が遅れるといわれている(理化学研究所サイトより)

さらに、HPEが2020年をめどに開発を進めている「The Machine」は、プロセッサとしてARMのSoC(System on Chip)プロセッサを使用している。実際、2017年5月に発表された検証サーバには、Caviumの「ThunderX2」という64ビットARMプロセッサが採用された。

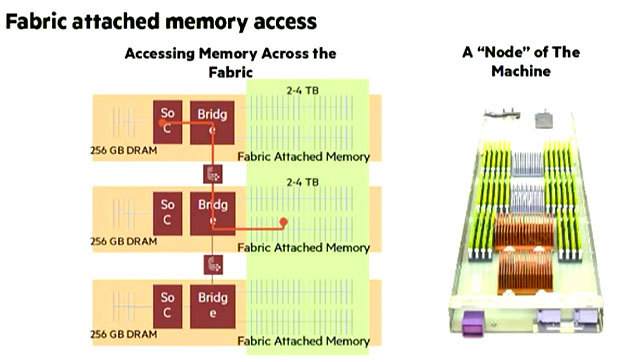

ThunderX2は、モデルにより異なるが、24~48コアを搭載する。The Machineの検証サーバではThunderX2を40ノード接続し、メモリとしては160TBの共有メモリプールを実現している。最大48コアが40ノードとすれば、1920コアを持つ超巨大サーバになる。

現状は検証サーバであるため、将来的にThe Machineがリリースされる頃には、数万コアを持つサーバが実現されるかもしれない。ARMプロセッサの低消費電力性を生かして、これだけのパフォーマンスもつサーバが現在のデータセンターで、電力の増強なしに動作するようになるだろう。

HPEが2020年に完成させようとしている新しいサーバのコンセプトが「The Machine」だ(HPE資料より)

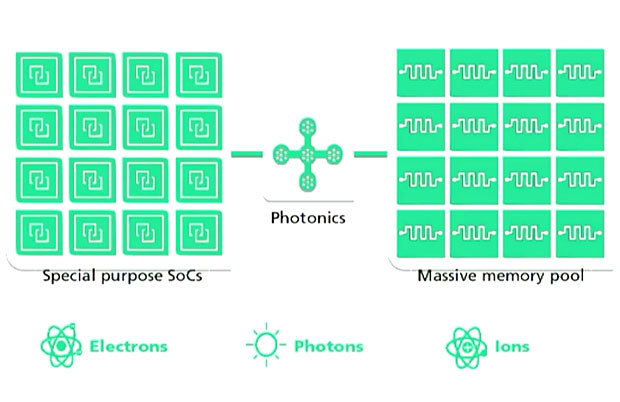

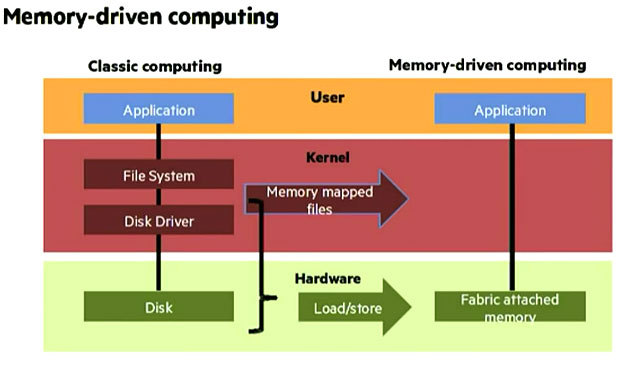

The Machineは大量の不揮発メモリを搭載し、HDDなどのストレージを使わずデータを全てオンメモリ上に搭載して処理する

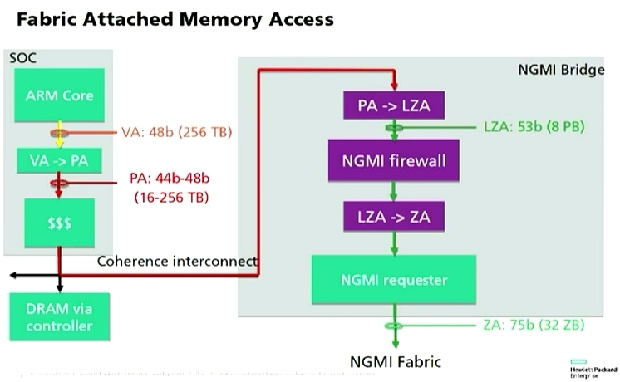

プロセッサはSoC化され、フォトニックインターフェースで、大量の不揮発メモリと接続される

プロセッサはARMのカスタムSoCを使用するようだ

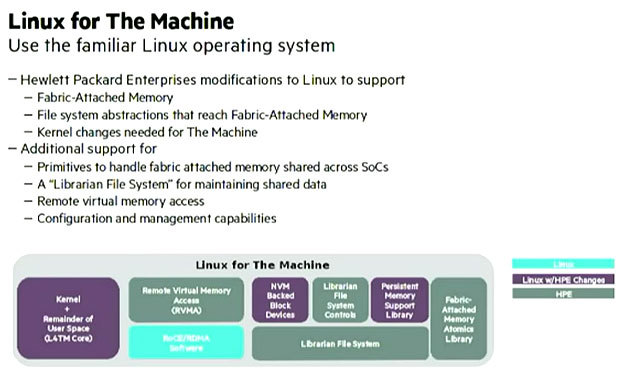

OSはThe Machine用に開発されたLinuxを利用している

後編では、サーバ向けに具体化しているQualcommのARMプロセッサや将来性を解説する。