「シェアリングエコノミーの衝撃」連載第3回は、先頃公表された総務省の「平成30年版 情報通信白書」からの抜粋と、アクセンチュアのキーパーソンの見方を紹介する。

シェアリングエコノミーの既存産業への影響は

まずは7月3日に公表された平成30年板 情報通信白書から、シェアリングエコノミーにおけるサービス分類と認知度、そして既存の産業や市場の変化について抜粋して紹介しておきたい。

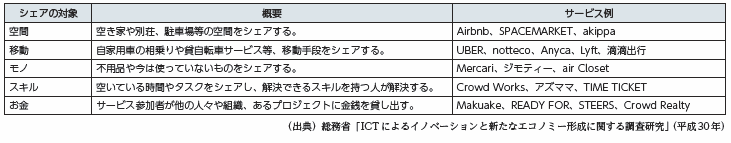

表1がサービス分類である。一般社団法人シェアリングエコノミー協会がシェアの対象となるものに着目し、サービスを5分類にしたものだ。

表1 シェアリングエコノミーの5分類

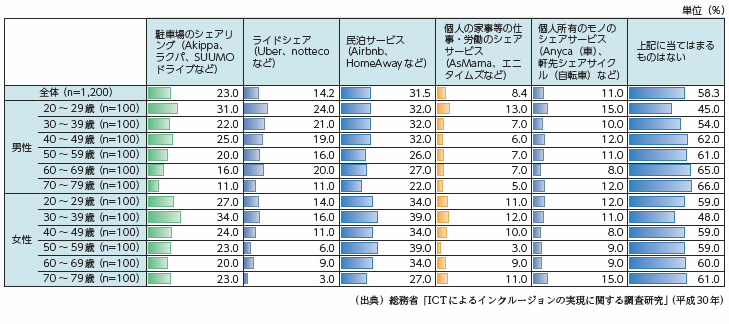

図1は国内消費者向けアンケート調査による各サービスの認知度である。特に民泊サービスでは31.5%、駐車場のシェアリングで23.0%、ライドシェアで14.2%と、シェアリングエコノミーが一般の人にも徐々に知られるようになってきたとしている。

図1 日本におけるシェアリングサービスの認知度

既存の産業や市場に与える影響については、次のように説明している。

「シェアリングエコノミーの進展による新市場の創出に伴い、既存市場への負の影響も生じる可能性がある。モノのシェアでは新品の購入が減る可能性がある。ライドシェアや民泊サービスであれば、タクシー業界や宿泊業への影響が考えられる。しかし、シェアリングサービスを提供する事業者の多くは非上場であり、経営情報がほとんど開示されていないため定量的な分析が難しい。そのため、既存の産業や市場に与える影響に関する既存調査は、特定の地域を対象にしたものが多い」

一方、既存産業との連携については次のように述べている。

「シェアリングエコノミーの進展は既存事業者にとって脅威となることがあるものの、お互いのターゲットユーザーが違うことや、両社の強みが異なることから連携するケースも見受けられる。日本国内ではタクシー事業者とライドシェアサービス提供事業者が連携する例がみられる。日本ではライドシェアサービス事業者は自社単体でのサービス展開が難しいことから、タクシーハイヤー業界と連携を深めることを表明している。ライドシェアサービス事業者が強みを持つ配車システムを、タクシーハイヤー業界に提供することによって、双方の強みを生かしたサービスが提供できるため、双方にメリットのある連携だといえる」

詳しくは、総務省の平成30年板 情報通信白書サイトをご覧いただきたい。