「デジタル化は企業経営の生死を分けるものだが、実はうまくいっていない」。独SAPの日本法人SAPジャパンでソリューション統括本部長を務める森川衡バイスプレジデントは、実証実験で終わるIoTシステムが少なくないという。そこで、同社は2018年5月末にIoTシステムの短期構築・稼働に必要なテクノロジやコンサルティングなどをパッケージ化した商品「SAP Leonardoアクセラレータパッケージ」を用意した

同パッケージは、ビッグデータや機械学習などのテクノロジと、デザインシンキングなどの手法を用いて、IoTシステムの開発から実装、稼働までを支援するもの。目指すIoTシステムの約80%まで作れるレディメイド型で、残りの20%の自社固有要件を新規に構築するだけになる。「イノベーションをおこすパッケージ。野菜という素材(ソフト)に、素材を切る包丁(道具)、さらに、『こう作ればいい』というレシピー通りに作れば、IoTシステムが構築できる」(デジタルエンタープライズ担当の宮田伸一常務執行役員)。料金は、使用するソフトウエアのライセンス料とコンサルティング料になる。

手始めにそろえたのは、組み立て製造業や小売業、消費財など8業種向けと、故障予知やデジタル製造など7つのIoTソリューションになる。差別化のポイントは「たとえば故障予知の場合、どの部品に問題があって、誰が修理に向かうのか、さらに修理する部品の情報を設計部門などと共有する」にある。つまり、故障時期を予測するだけのIoTシステムではないということ。

加えて、顧客との契約情報や設計情報など基幹システムとの連携や「アイデアを素早くプロトタイプにし、顧客にみせる」(森川氏)などデザインシンキングを取り入れた。例えば、「デザイン思考の総本山といえるdスクール」(同)や企業イノベータらの交流会として立ち上げたビジネス・イノベーターズ・ネットワーク、さらに2018年3月にスタートアップとVC(ベンチャーキャピタル)、大学と連携したバーチャルなコミュニティ「ビジネス・イノベーターズ・ネットワーク・コミュニティ」を日本にも設置した。今秋には、スタートアップらとの協業を推進するコワーキング・スペースも都内に作る予定。「IoTならSAPというイメージにする」(宮田常務)。

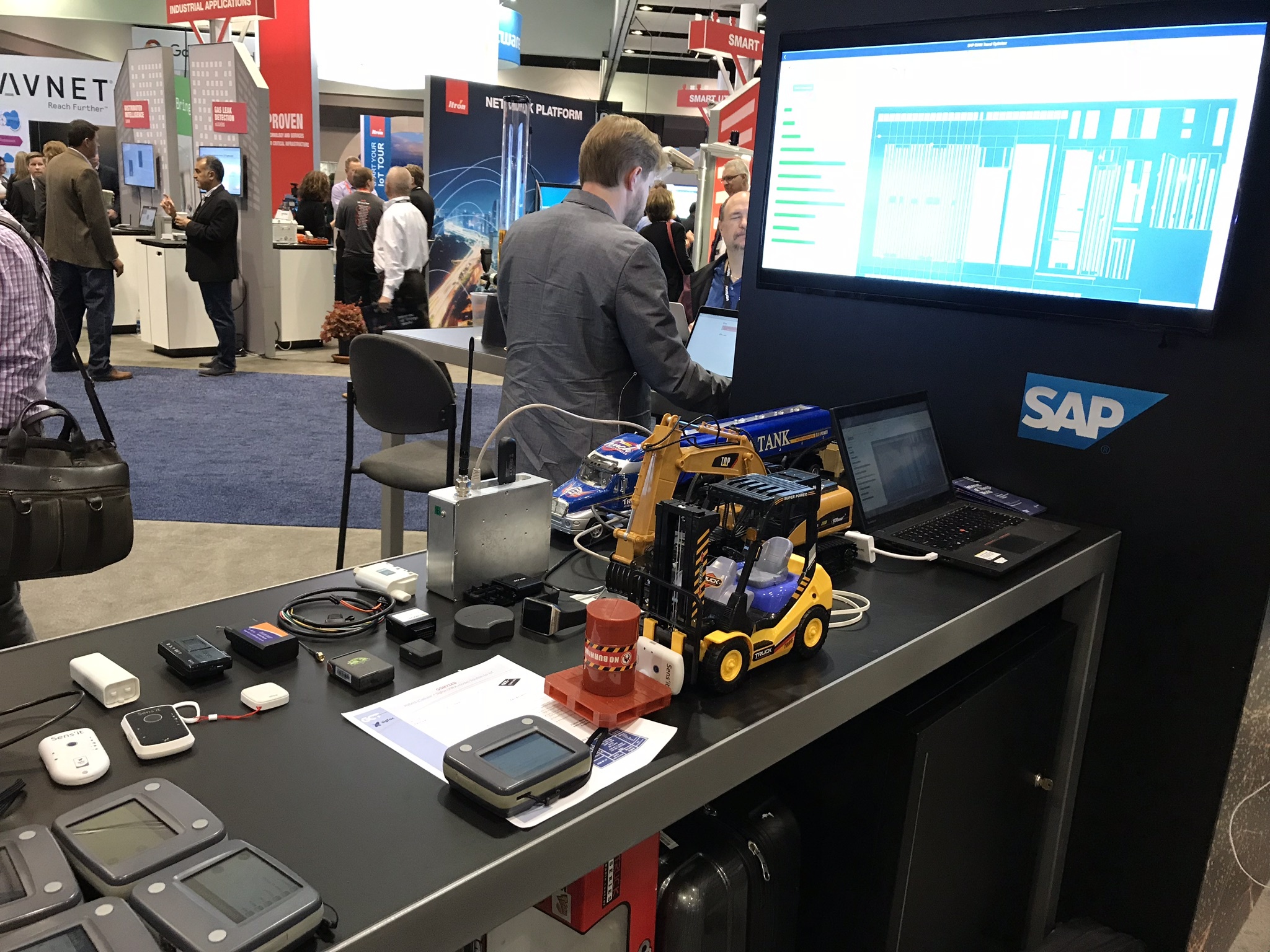

なお、それらの代表事例として、SAPは5月14日から米シリコンバレーで開催されたIoTイベント「IoTworld2018」に、コマツらが共同設立した建設業向け生産プロセスを管理、効率化するIoTプラットフォームを展開するランドログの取り組みなどIoT関連システムを展示していた。

IoTワールド2018におけるSAPブース

- 田中 克己

- IT産業ジャーナリスト

- 日経BP社で日経コンピュータ副編集長、日経ウォッチャーIBM版編集長、日経システムプロバイダ編集長などを歴任し、2010年1月からフリーのITジャーナリストに。2004年度から2009年度まで専修大学兼任講師(情報産業)。12年10月からITビジネス研究会代表幹事も務める。35年にわたりIT産業の動向をウォッチし、主な著書に「IT産業崩壊の危機」「IT産業再生の針路」(日経BP社)、「ニッポンのIT企業」(ITmedia、電子書籍)、「2020年 ITがひろげる未来の可能性」(日経BPコンサルティング、監修)がある。