前回「デジタル時代の到来は何を意味するのか」は、現在そして今後起ころうとしている社会全体やビジネス環境の変化について述べました。今回は、デジタル化が企業に及ぼす影響と、このような時代に目指すべき企業像について考察します。

デジタル化が企業に及ぼす影響

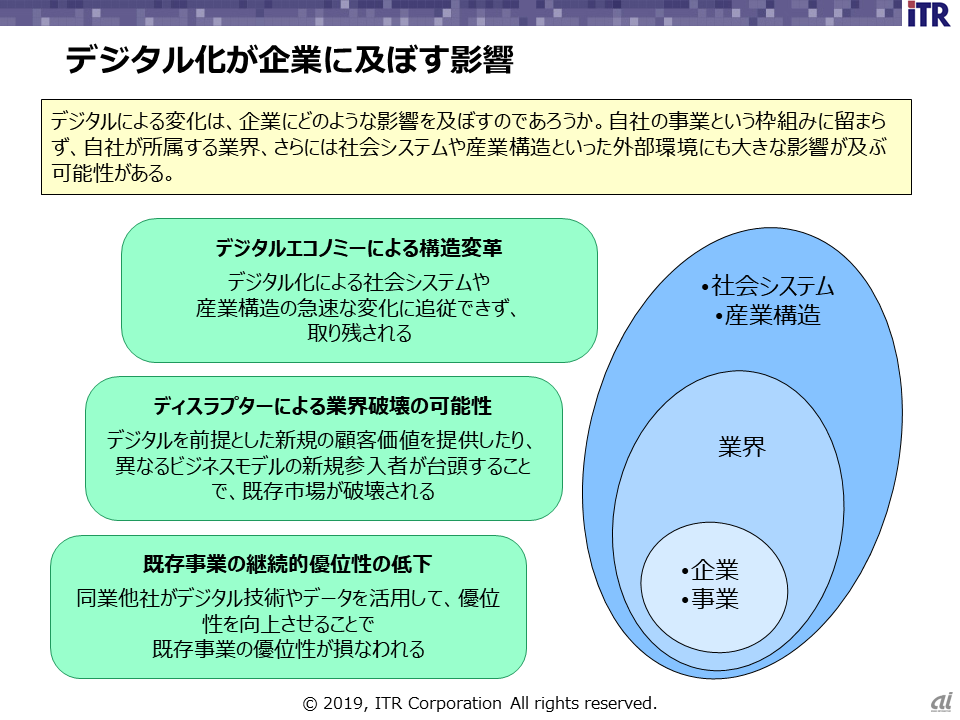

デジタル時代の到来が企業にどのような影響を及ぼすのでしょうか。ここでは、3つの影響範囲に着目して考えてみます(図1)。

1つは、最も広範に影響するデジタルエコノミーがもたらす社会全体における構造変革です。デジタル化による社会システムや産業構造の急速な変化に追従できず、取り残される恐れがあるということです。

例えば、富士フイルムは、2000年代前半に到来したデジタル化の大波により写真フィルム市場が10分の1に急減するという本業消失の危機に直面しましたが、高機能材料事業や、医薬品や化粧品にも拡大したメディカル・ライフサイエンス事業へ軸足を移して生き残りました。

鉄道や自動車の普及によって人の移動や物流が大きく変わったように、構造変革がもたらす影響はデジタル以前にも起こっていました。しかし、デジタル時代の到来は、これまでの産業革命と言われる大きな構造変革よりも、はるかに速いスピードで世の中を変えようとしています。

図1.デジタル化における3つの影響範囲(出典:ITR)

2つ目として、“ディスラプター”(破壊者)による業界破壊の可能性が挙げられます。デジタル技術の活用を前提とした新規の顧客価値を提供したり、異なるビジネスモデルで顧客を奪ったりする、いわゆるディスラプターが台頭することで、既存市場が破壊される可能性が高まることです。“アマゾンショック”と呼ばれる現象によって米国の大手デパートメントストアだけでなく、Toys“R”UsやForever21のようにかつてはカテゴリーキラーと呼ばれていた専門小売店が大きな打撃を受けています。

数年前までは、こうしたデジタルディスラプションに対して、国内の経営者は「それは海外の話だ」「われわれの業界はまだ大丈夫だ」と高をくくっていましたが、昨今ではあらゆる業界にディスラプションの波が押し寄せており、対岸の火事ではなくなっています。企業は、製品・サービスをデジタル化したり、デジタル技術やデータを活用した新たなサービスを創出したりして、ディスラプターに対抗しなければならないのです。

そして3つ目は、既存事業の継続的優位性の低下への影響です。既存の事業においても、同業他社がデジタル技術やデータを活用して優位性を向上させたり、異なる優位性を持った新規の参入者が台頭したりすることで既存事業の優位性が損なわれる可能性が高まっています。企業は、デジタル技術やデータを上手く活用して、業務を高度化したり、コスト構造を変革したりして、既存の事業や現在の優位性を維持・拡大していかなければなりません。

デジタル時代の企業に求められる3つの能力

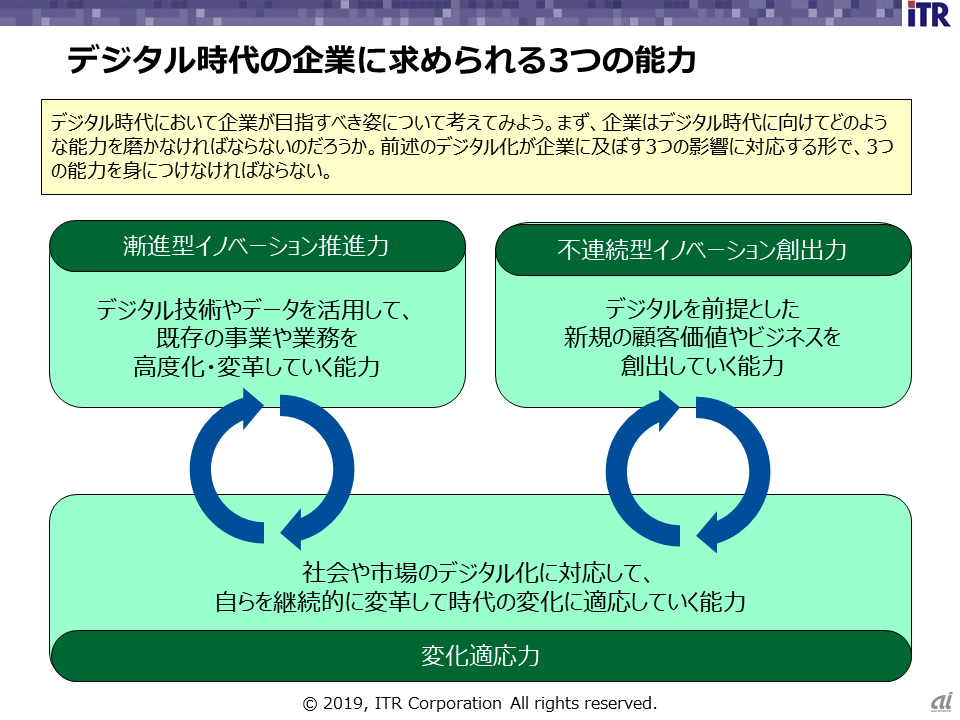

このようなデジタル時代の世界観の中で、企業が目指すべき姿について考えてみましょう。まず、企業はデジタル時代に向けてどのような能力を磨かなければならないのでしょうか。前述のデジタル化が企業に及ぼす3つの影響に対応する形で能力を身に付けなければならないと考えます(図2)。

図2.3つの影響範囲に対応した企業に求められる3つの能力(出典:ITR)

デジタルエコノミーがもたらす構造変革の影響に対しては、社会や市場のデジタル化に対応して、自らを継続的に変革して時代の変化に適応していく能力、すなわち「変化適応力」が求められます。

また、ディスラプターによる業界破壊の可能性に対しては、デジタルを前提とした新規の顧客価値やビジネスを自ら創出していく能力、すなわち「不連続型イノベーション創出力」が必要となるでしょう。

そして、既存事業の継続的優位性への影響に対しては、デジタル技術やデータを活用して、既存の事業や業務を高度化・変革していく能力、すなわち「漸進型イノベーション推進力」が求められます。

「不連続型イノベーション創出」と「漸進型イノベーション推進」はデジタルトランスフォーメーション(DX)の実践に当たるものであり、どちらか一方に軸足を置いてもよいですし、両方を並行して推進しても構いません。その上で、これらの実践的な活動を全社的かつ継続的に遂行し、常に変わり続けられる企業となるためには「変化適応力」が不可欠であり、実践的活動の土台となります。

既存企業に求められる「両利きの経営」

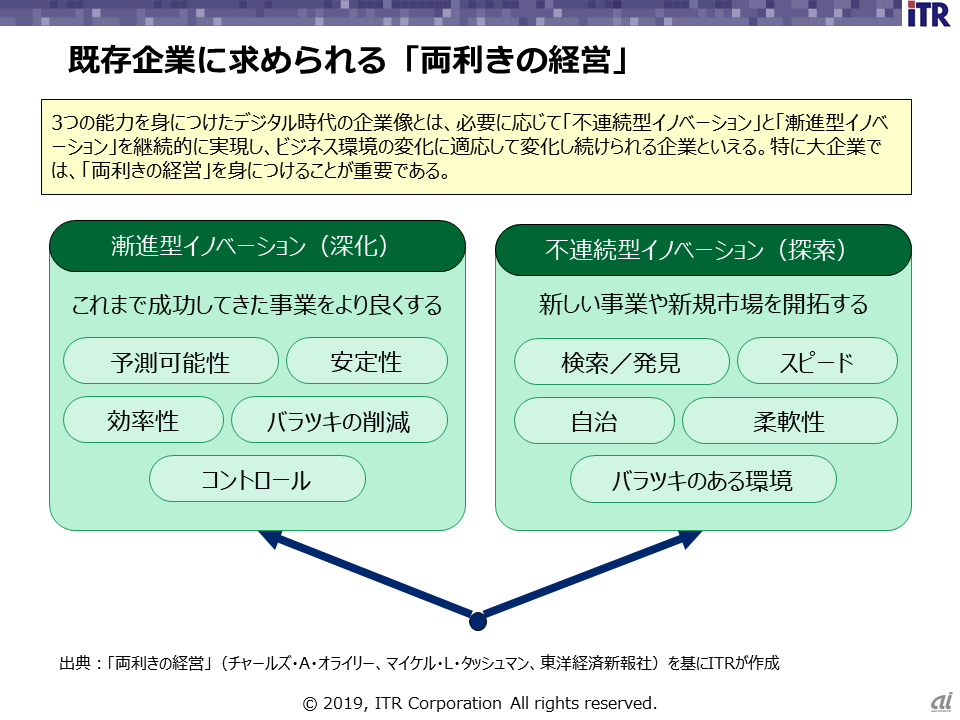

3つの能力を身に付けたデジタル時代に目指すべき企業像とは、「漸進型イノベーション」によって既存事業の強みを維持・強化しつつも、必要に応じて「不連続型イノベーション」を迅速かつ継続的に実現し、ビジネス環境の変化に適応して常に変化し続けられる企業といえます。

図3.両利きの経営(出典:「両利きの経営」(チャールズ・A・オライリー、マイケル・L・タッシュマン、東洋経済新報社)を基にITRが作成)

しかし、多くの伝統的大企業はこれまで成功した事業をより良くするための「漸進型イノベーション」を推進することにはある程度慣れ親しんでいるものの、全く新たな事業や市場を開拓するような「不連続型イノベーション」の実現は不得意と言わざるを得ません。

「漸進型イノベーション」は、既存事業の延命には寄与しますが、前回述べたデジタルディスラプションの第2波のようなビッグウェーブの前には歯が立たず、これだけではいずれ衰退の道をたどることも懸念されます。

一方、ベンチャー企業のように不連続型イノベーションだけに頼っていたのでは存続できませんし、1回の不連続型イノベーションを成功させるだけでは成長を維持することはできません。これまで成功してきた既存事業を維持しつつ、新たな分野を開拓するためには「両利きの経営」を身に付けることが重要です(図3)。

これは、2019年2月に邦訳が出版された「両利きの経営」(チャールズ・A・オライリー、マイケル・L・タッシュマン、東洋経済新報社)で述べられている考えです。「漸進型イノベーション」と「不連続型イノベーション」は、図に示したように重視すべき要素や組織特性が異なるため、その両立は容易ではないのです。

企業は、「漸進型イノベーション」と「不連続型イノベーション」といったDXの実践を全社的かつ継続的な営みとし、いかなるビジネス環境の変革にも適応して変化し続けられる企業にならなければならないのです。

- 内山 悟志

- アイ・ティ・アール 会長/エグゼクティブ・アナリスト

- 大手外資系企業の情報システム部門などを経て、1989年からデータクエスト・ジャパンでIT分野のシニア・アナリストとして国内外の主要ベンダーの戦略策定に参画。1994年に情報技術研究所(現アイ・ティ・アール)を設立し、代表取締役に就任しプリンシパル・アナリストとして活動を続け、2019年2月に会長/エグゼクティブ・アナリストに就任 。ユーザー企業のIT戦略立案・実行およびデジタルイノベーション創出のためのアドバイスやコンサルティングを提供している。講演・執筆多数。