本連載「松岡功の『今週の明言』」では毎週、ICT業界のキーパーソンたちが記者会見やイベントなどで明言した言葉を幾つか取り上げ、その意味や背景などを解説している。

今回は、ServiceNow Japan執行役員ソリューションセールス統括本部長の高山勇喜氏と、OpenStack Foundation COOのMark Collier氏の発言を紹介する。

「誰でもできる仕事はシステムに。社員は付加価値の高い業務に専念する」

(ServiceNow Japan執行役員ソリューションセールス統括本部長の高山勇喜氏)

ServiceNow Japan執行役員ソリューションセールス統括本部長の高山勇喜氏

ServiceNow Japanは先頃、同社の企業向けクラウドサービス「ServiceNow」の概要について記者説明会をオンライン形式で開いた。高山氏の冒頭の発言はその会見で、「ServiceNowの目指すところ」について語ったものである。

ServiceNowは、ITから人事、カスタマーサービスまで企業全体にまたがるさまざまなワークフローを構築することで、より良い働き方の実現を支援するクラウドサービスとして急テンポで普及し、注目を集めている。ただ一方で、サービス領域が広がったことから、全体像が捉えづらくなってきたというのが筆者の印象だ。そんな折り、今回の説明会が開かれたので参加した。

説明役を務めた高山氏が、まず強調したのは冒頭の発言だ。つまりは、「自動化できる仕事はITに任せ、人間はクリエイティブな業務に専念すべし」と言ったところか。ここで言うITが、すなわちServiceNowである。こうした方向を「目指すところ」と表現した同氏は、「当社のサービスは全てこの目標に向けて開発している」と説明した。

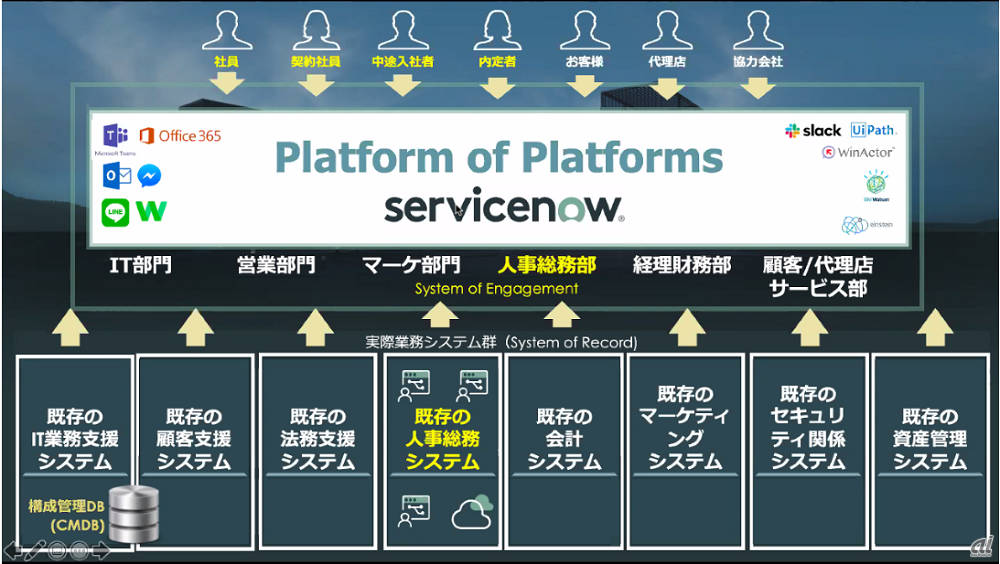

では、現在のServiceNowの全体像はどのようなものか。まず全体の考え方として、高山氏はさまざまなシステムを使う会社のイメージとして図1を示した。中段にある各業務部門をまたがっているのが、ServiceNowのプラットフォームだ。下段には各業務部門が複数利用している既存のシステム、上段にはそれを利用する社員などの「人」が描かれている。

ServiceNowの考え方

この図1のポイントは、例えば社員が何らかの社内情報を探そうとした時、関連の部署やシステムに自らアクセスしなくても、ServiceNowのプラットフォームに問い合わせればスピーディーかつ的確に目的を果たすことができるというものだ。各部署の既存システムにもプラットフォームがあるとしたら、ServiceNowは図にあるように「Platform of Platforms」といえる。このように会社で利用するシステムを全て包み込むイメージから、高山氏は「ServiceNowは一言で言えば“ラッピングシステム”だ」と表現した。

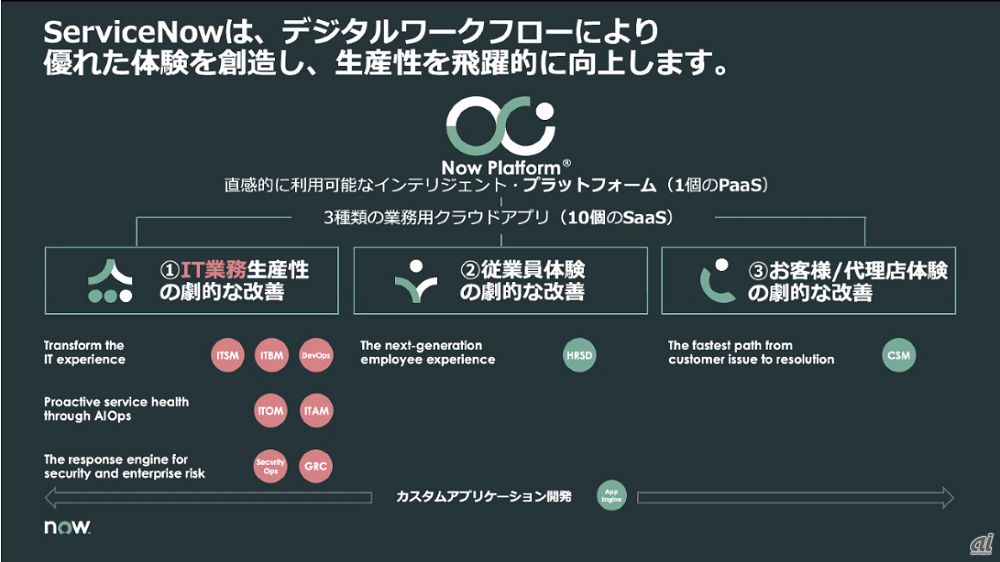

そして、ServiceNowのサービス群を示したのが、図2である。この図では、正式に「Now Platform」と呼ぶプラットフォーム(1個のPaaS:Platform as a Service)が上段にあり、それをベースに3種類の業務用クラウドアプリケーション(10個のSaaS:Software as a Service)を提供している。最初に商品化されたSaaSのITサービス管理「ITSM」がヒットしたことで、ServiceNowの知名度はグッと上がった。

ServiceNowのサービス群

高山氏によると、ServiceNowは世に出て16年目だが、これだけSaaSが増えたのは、そのベースとなるPaaSを最初に開発し、ユーザーニーズに応じてアプリケーションを生み出していったからだという。競合サービスは、個別のSaaS領域で存在するものの、ラッピングシステムなので全てを包み込む存在となり得る。今後、どれだけユーザーに受け入れられていくか。そして、企業内ITの標準プラットフォームになっていくのか。注目していきたい。