My Digital Office導入以前、言い換えるとコロナ前、学生たちは大江氏に質問や相談をしたくても、大江氏が学内のどこにいるのかわからず、探し回ることもあったという。教員の位置情報を管理しているわけではないからだ。

しかし、My Digital Officeを使うと、大江氏が3フロアのうちどのフロアにいて、どの部屋にいて、さらには室内のどこにいるかが、一目瞭然となった。取り込み中なのか、そうではないのかもわかる。

在宅勤務となり、通勤にかかっていた3時間(往復)がなくなり、デスクの前に座っていることが増えた大江氏のもとには、多くの学生が訪れる。ただし、仮想オフィス上で、である。

リアルの研究室と変わらない感覚

とはいえ、皆がはじめから、My Digital Officeを「使いやすい」と感じていたわけではない。ログイン後(仮想オフィス内の)どこにいればいいのか、と迷う学生もいたという。そこで、「入室したらまずはここに座る」といったルールを設けるなど、大江氏を中心に工夫を重ねた。

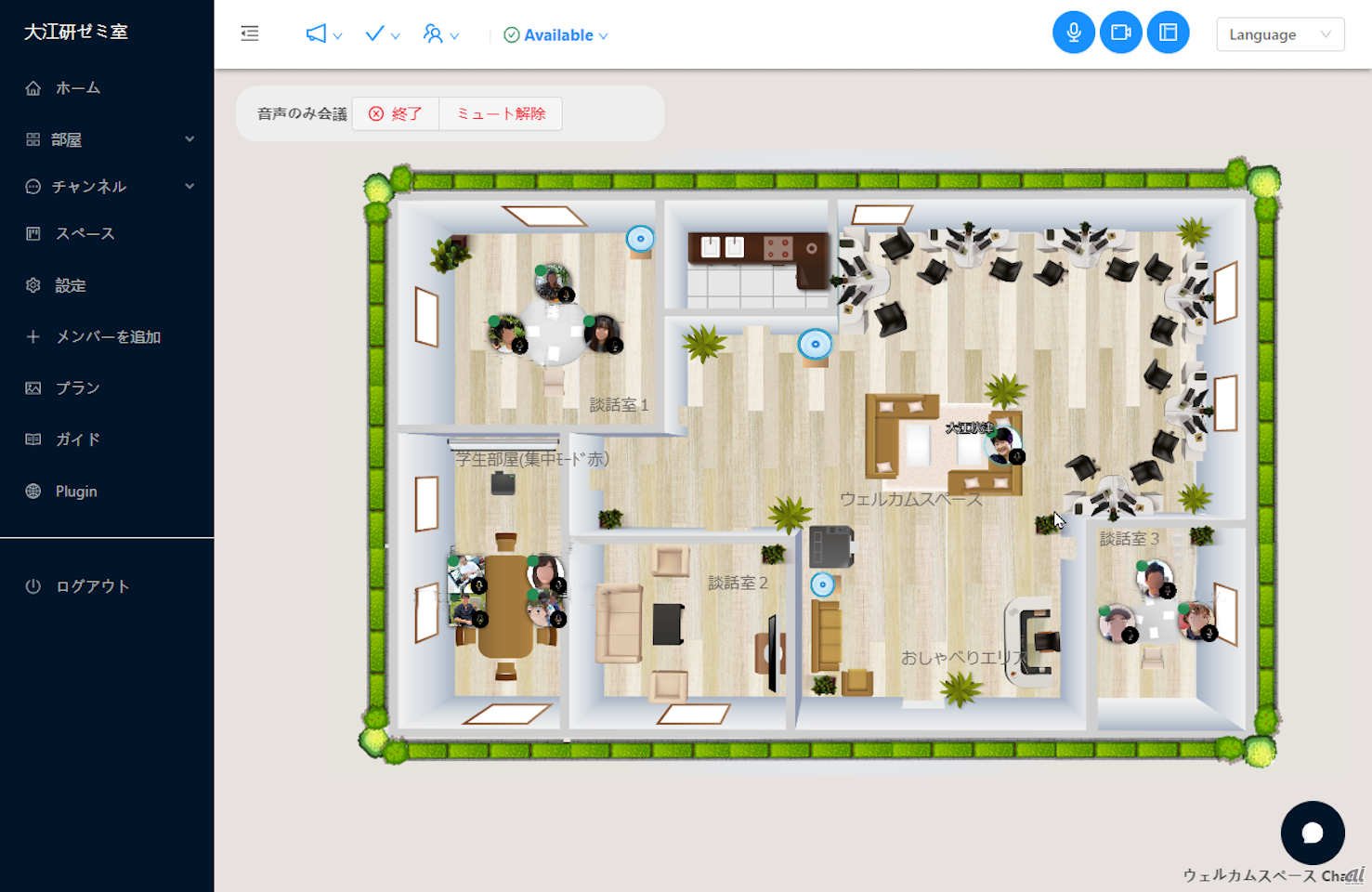

「ゼミ室」の画面(学生のアバターはモザイク処理)

提供:大江秋津氏

「バーチャルな空間といっても不思議なもので、リアルな空間における感覚とまったく同じなのです。たとえば、小さなテーブルがあって残り1席しか空いていないと、学生たちは『座りづらい』といいます。それもあり、大きなテーブルを入れて、空間を広々と取ることで、輪に入りやすい状態を作りました」

最後に、今後の研究室運営においても、フルリモート体制を続ける予定があるかどうか尋ねた。

「後期からは対面での講義が始まる可能性もあり、今のようなフルリモートの体制ではなくなることも考えられます。ただ、My Digital Officeを使わなくなる理由も、“バーチャル研究室”を維持するのをやめる理由もありません。オンラインでのやりとりは続けるつもりです」

「以前のような、対面でのゼミに戻ったとしても、皆が集合できる部屋は広いとはいえないですし、私も学生も通勤・通学時間が長くかかります。オンラインで研究活動ができるなら、通勤・通学時間を研究に充てることができて、効率的に過ごせますからね」

最後に

My Digital Officeを導入して約半年になる同研究室は今も、「この時代に最適な研究室の運営方法」を模索している。

大江氏らを含む学生たちによる、パイロット的な分析においては、バーチャル研究室であっても、近くに人がいると錯覚すると、学生間で交流が活発になることで一体感が生まれ、さらには研究に対するモチベーションが上がるとの分析結果も出ている。

コロナと長く付き合っていかなければいけない今、すべての組織が、新しい組織運営を考えて取り入れる岐路に立たされていると思う。

そんな皆さんに少しでも参考にしてもらえるような事例を今後も届けていきたい。