「特別にアクティブラーニングルームを作ってくれたり、ワンフロアではなく、3階建の建物にしてくれたりと、私たちの研究室独自のカスタマイズにも快く対応してくださいました。おかげで、あるフロアで講義が行われていても、他のフロアでは静かに研究作業を継続できる点が、とても優れていると感じます」

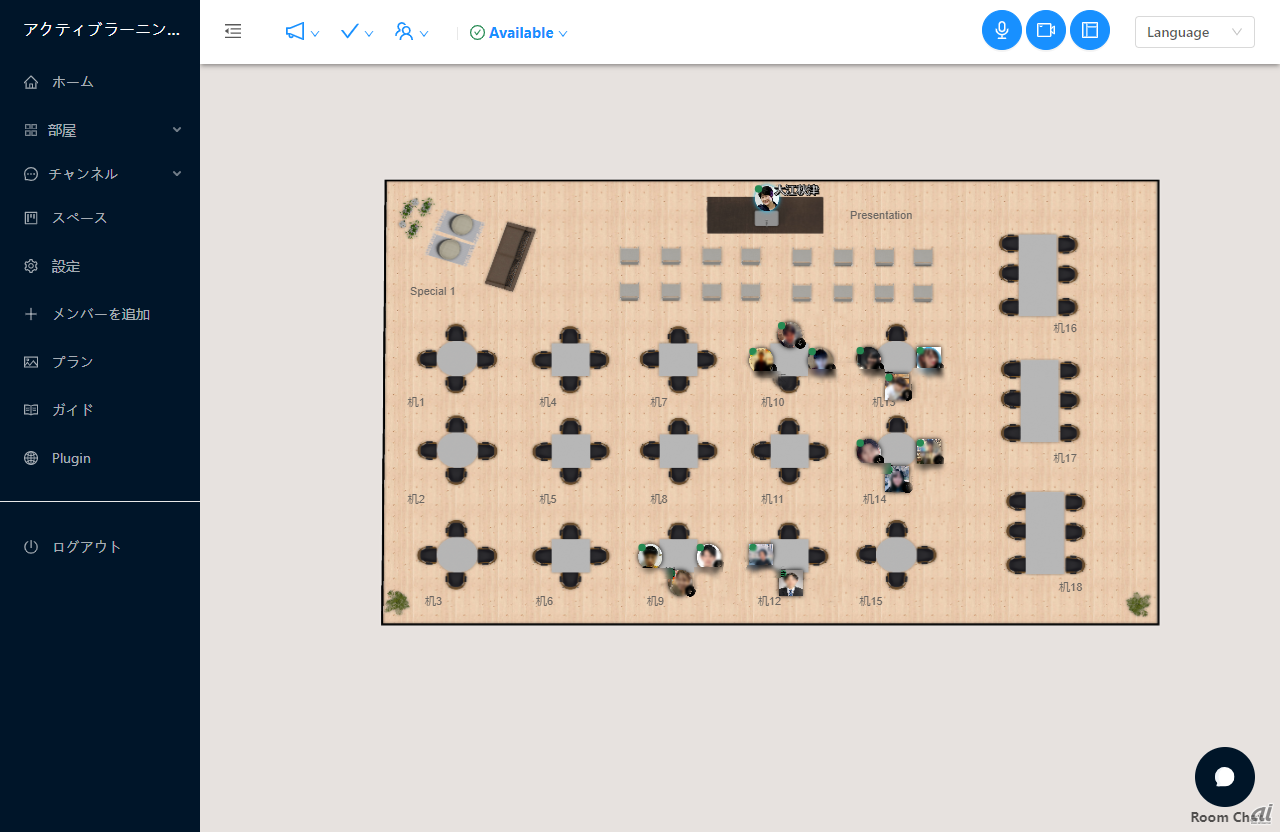

ゼミで使う「アクティブラーニングルーム」の画面(学生のアバターはモザイク処理)

提供:大江秋津氏

「用途に合わせて使えて、そのときどきで利用目的の異なるメンバーが混ざり合うことがない点も素晴らしいですね。学会発表の締切直前は、私が複数のアカウントを利用して、同時に3部屋の様子を聞きながら指示したり、私のマイクを通じて他の部屋の声が聞こえるようにしたりするなど、全員で一致団結して研究を進めていました。全員が締切に間に合ったときは大歓声が聞こえて、強い一体感を共有できた瞬間でした」

メリットはコミュニケーション量の増加

My Digital Officeを立ち上げていると、「学生たちと研究室にいる」感覚に等しいものがあると大江氏は語る。ただ、45人全員がMy Digital Officeのヘビーユーザーというわけではない。初期の頃、気に入って頻繁に使っているのは3人程度だったが、現在では15人程度に増加。それでも全体の1/3ほど。しかし、これでいいのだ。

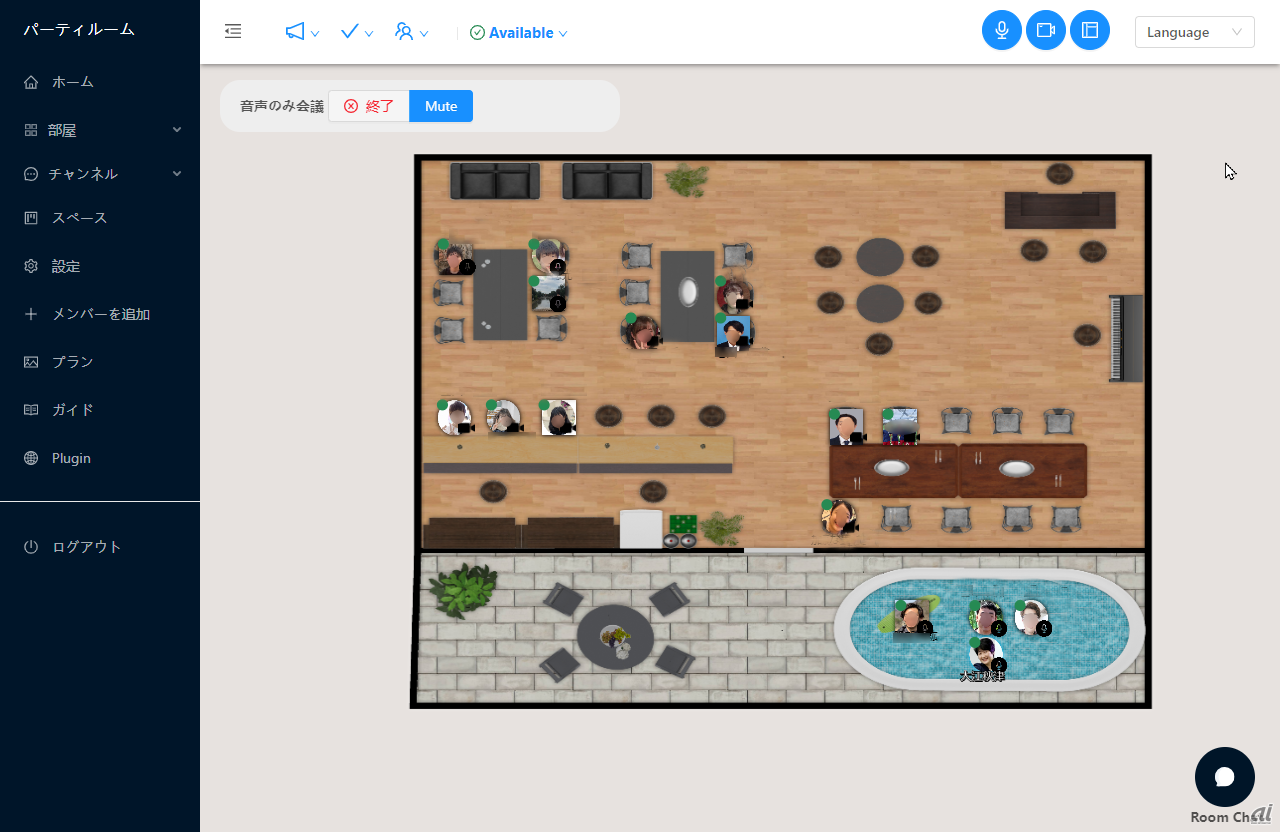

大江氏を囲む学生たち(学生のアバターはモザイク処理)

提供:大江秋津氏

一部の学生がMy Digital Officeを使うことで、一人ひとりが異なる場所にいても、研究室全体が活気づく。コミュニケーション量自体は増えている、と大江氏は語る。大江氏から何らかの情報を得たMy Digital Officeのヘビーユーザーである学生が、そうではない学生に、「LINE」や「Microsoft Teams」などを利用して情報を伝達する流れができているからだ。

大前提として、ゼミは研究室に顔を出すことが必須ではない。出勤が当たり前の会社とは違うのだ。研究室に行きたい人は行って、それぞれの研究を進めるという自発的な集まりだ。研究室にほとんど立ち寄らない学生もいる。自由度が高く、個人の自主性に任せる点が大きい分、研究室の運営は決して簡単ではない。

さらに、大江秋津研究室の場合、皆が集まれる場は決して広くはない。理科大の経営学部では学部生用の研究室はなく、代わりにあるのは教員の個室だ。そこには4台分のPCを置けるが、9〜10人も入ればギュウギュウ詰めになる。普段は2〜4人のゼミ生がやってきて、多いときは8人ほどになった。本当は43人のゼミ生がいると考えると、スペースの問題から、集まりたくても集まれなかったのかもしれない。