Microsoftは米国時間3月22日、コロナ禍が企業や従業員の働き方や意識に与えている影響について分析、考察した「Work Trend Index」と題するレポートを発表した。日本は、世界平均に比べて生産性や孤独感、ストレスなどがいずれも高い状況にあることが分かったという。

レポートでは、世界31カ国約3万人に行ったアンケートの結果と数兆件に上るMicrosoft 365やLinkedInの匿名の利用データの分析結果を踏まえ、企業や従業員が置かれている状況と課題やその改善に向けた考察を取りまとめている。

Microsoft Teams担当ジェネラルマネージャーのNicole Herskowitz氏

この発表に合わせて日本と韓国のメディアに説明を行ったMicrosoft Teams担当ジェネラルマネージャーのNicole Herskowitz氏は、「コロナ禍で人々の働き方が大きく変わり、柔軟性のある働き方が今後続いていく。人材への展望も変わる」と総括し、次の7つのポイントやアジア地域の傾向を取り上げた。

1.柔軟性のある働き方が定着し続いていく

コロナ禍とそれ以降の世界では、オフィスと在宅などの柔軟性のあるハイブリッドな働き方が定着すると予想される、従業員の73%が柔軟性のある働き方を望み、組織のリーダーの66%は柔軟性のある働き方を取り入れ、オフィスの在り方を再検討しなければならないと考えている。従業員は、人との関わりやコラボレーションの重視しており、企業はそのためのツールやネットワークなどを整えていくことが求められる。

2.リーダーと従業員の間に断絶が起きている

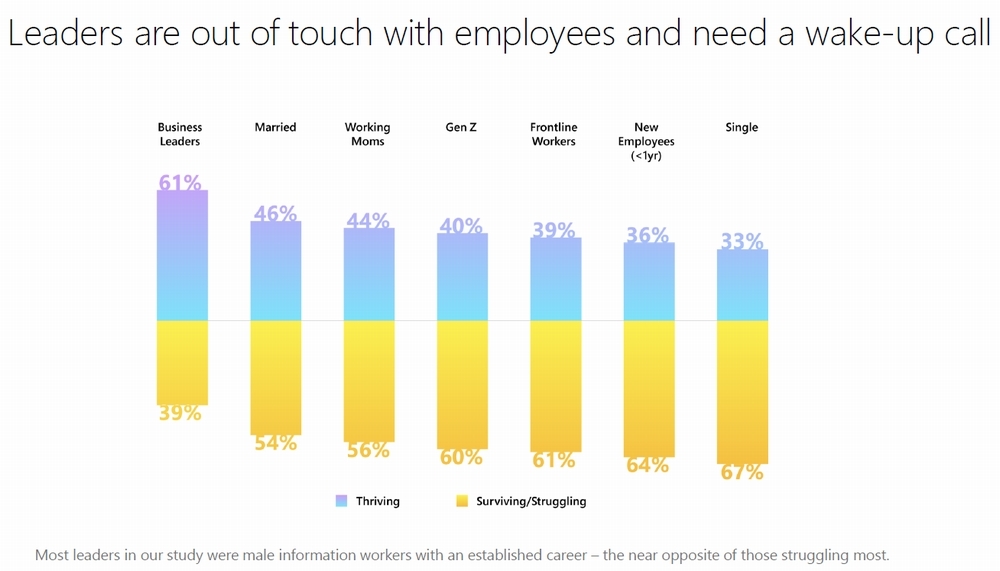

「コロナ禍でもすばらしい仕事ができている」と感じる組織のリーダーは61%に上り、従業員より23%高い。組織のリーダーが公私とも充実しているのに対し、従業員の中でも1990年代生まれのZ世代や女性、現場業務の従事者の不安が強い。

コロナ禍でも仕事ができているとの回答者が過半数を超えたのはリーダー層だけだった

3.高い生産性の裏で疲労が蓄積されている

アンケートでは多くの回答者がコロナ禍でも生産性が「変わらない」「向上している」と答えた。しかし、Microsoft 365のデータでは、その多くが“デジタル過労”に陥っていることを示した。コロナ禍で会議の時間は2.5倍に増加し、Teamsユーザーの50%は5分以内にチャットの返事をしている。コロナ禍でメールの流通量は406億通も増えている。

4.Z世代が苦しんでおり手を差し伸べるべき

Z世代の回答者の60%が、生死をかけるような状況に置かれているとした。若く職務経験も乏しいため孤立している。他の世代よりもキャリアや仕事のやりがいなどについて深く悩んでいる。

5.人々の交流が狭まり新しいことがやりづらくなる

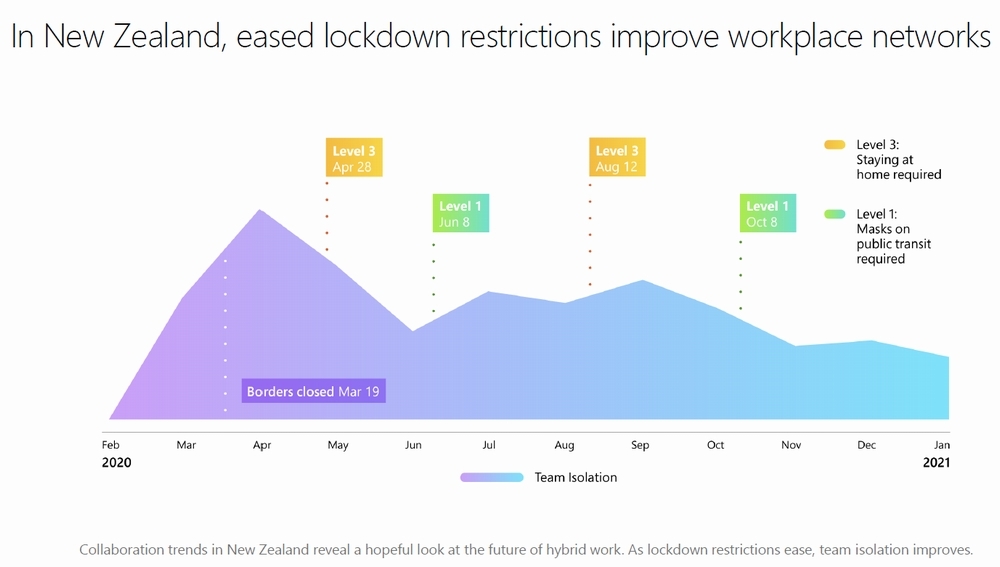

ロックダウン(都市封鎖)などの感染対策によって人々の交流範囲が狭まりつつあることがTeamsやOutlookのデータから示されている。オフィスでのちょっとした雑談などもできない状況をいかに打開し、交流を活性化させるかが課題。ただし、ニュージーランドのように新型コロナウイルス感染者の少ない国や地域では、ロックダウンの緩和で人々が活発な交流を取り戻していることも分かった。

ニュージーランドにおけるTeamsの利用状況の推移。ロックダウンの前後で変化している

6.正直であることがより良い生産性と幸福感をもたらす

以前なら仕事で本音をさらけ出すといったようなことが敬遠されたが、コロナ禍では心の内を素直に発することにより、同僚や上司、部下とより良い人間関係を築いたり信頼感が深まったりすることの大切さに気付く人々が増えている。“人間らしく”あることが鍵になる。

7.ハイブリッドな働き方ができる世界では人材が至るところにいる

回答者の46%は、リモートワークができるなら家族と暮らすために1年以内に転居すると考えており、Z世代や女性もリモートワークができる職種に興味を抱いている。組織のリーダーにとっては人材の宝庫と言える状況であり、優れた人材を獲得するチャンスになるので、リモートワークを取り入れるべきである。

日本の傾向は特異

Herskowitz氏は、コロナ禍のもたらす新しい働き方が、人の流動性を高めると指摘。この変化に組織のリーダーが対応しなければ、従業員は組織で働き続けることに不安を感じ、優秀な人材が定着せず流出することになるだろうという。組織が対応していくための以下の5つのポイントを挙げた。

- 柔軟性のある働き方を推進し従業員の力を引き出す

- フィジカルとデジタル(職場とリモート環境)を結び付ける技術や場所に投資する

- “デジタルの疲労”をトップダウンで排除する

- 文化や社会資本の再構築を優先する

- 多様で優れた人材のために従業員の働きやすさややりがいについて再考する

また、日本は世界平均に比べて下記のような特異な傾向にあることが分かった。コロナ禍で疲労やストレスを抱えながらも生産性を高めることに努力する様子がうかがえ、Herskowitz氏は、「文化や地域性の違いもあるが、ちょっとした雑談をしたり、休暇や休息を促したり、会議の時間を減らしたりすることで、疲労やストレスの解消に努めてはどうか」とアドバイスする。

- 63%(世界平均は40%)は「コロナ禍でも生産性が変わらない」と回答

- 35%(世界平均は27%)は仕事中に孤立していると感じている

- 48%(世界平均は39%)は仕事で疲労を感じており、45%(世界平均は42%)はストレスを感じている

- 39%(世界平均は41%)は1年以内の転職を検討している

一方で日本を除くアジア地域の傾向は、疲労やストレスを感じるとする回答者が少なく、同僚や上司らと本音でのコミュニケーションにも抵抗が少ないという。また、転職などへ意欲も強いことが分かった。