新しい働き方である「ハイブリッドワーク」は、働く人の心身の健康や幸福を意味する「ウェルビーイング」にどのような影響を及ぼすのか。このテーマに焦点を当てたNTTと東京工業大学による最新調査の分析結果が興味深かったので、その内容を取り上げて考察したい。

日米比較調査で明らかになった意外な分析結果

新型コロナウイルスの流行を背景にリモートワークが普及し、感染状況が抑制されつつある中でオフィスワークと組み合わせたハイブリッドワークが定着しつつあり、従業員の生産性向上や企業の採用力強化につながることが期待されている。

そうした中で、ハイブリッドワークは「いつ、どこで働くか」に関する柔軟性が高い働き方である一方、働き方に関する「社会規範」は確立されておらず、ハイブリッドワークにおける社会規範と従業員のウェルビーイングの関係性は文化に応じて変化する可能性がある。

そこで、NTTと東京工業大学は共同で、日本と米国のハイブリッドワーカーを対象に、ハイブリッドワークにおける社会規範と従業員のウェルビーイングの関係性を調査。その分析結果を先頃、NTT 社会情報研究所 研究員の赤堀渉氏と、東京工業大学 工学院 情報通信系 准教授の中谷桃子氏(NTT在籍時に本研究を開始)がオンライン会見で説明した(写真1)。

写真1:左から、NTTの赤堀氏、東京工業大学の中谷氏

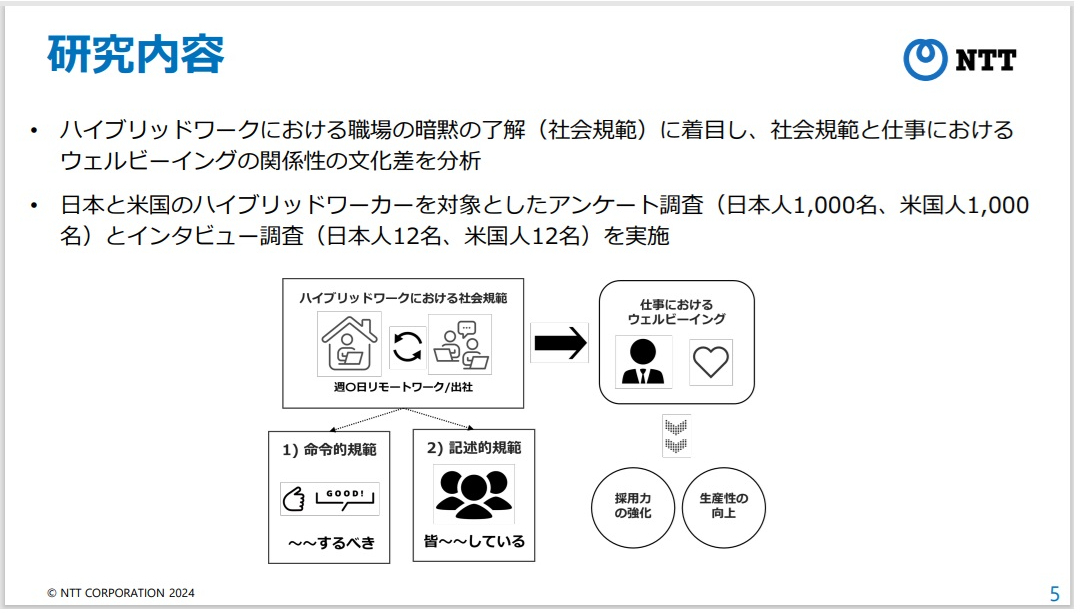

両者が実施した「ハイブリッドワーカーのウェルビーイングに関する日米比較調査」は、日本また米国に在住する18歳から64歳までのハイブリッドワーカーを対象に、ウェブアンケート調査(日米1000人ずつ)とインタビュー調査(同12人ずつ)を実施したものだ。図1が、この調査分析における研究内容の全体像である。

ここで図1に記されている3つの「規範」に関する言葉を説明しておくと、社会規範は「いつ、どこで働くべきかに関する行動基準」を示すもので、これがさらに「命令的規範」と「記述的規範」に分類される。命令的規範は「職場の上司や同僚からの要請によって、週○日リモートワークあるいは出社すべきだと考える規範」、記述的規範は「職場の上司や同僚の働き方を見聞きし、皆は週○日リモートワークあるいは出社しているだろうと認知する規範」を意味するという。

図1:調査分析における研究内容の全体像(出典:NTTの会見資料)

調査分析の結果、赤堀氏と中谷氏は、次の2つの見解を示した。

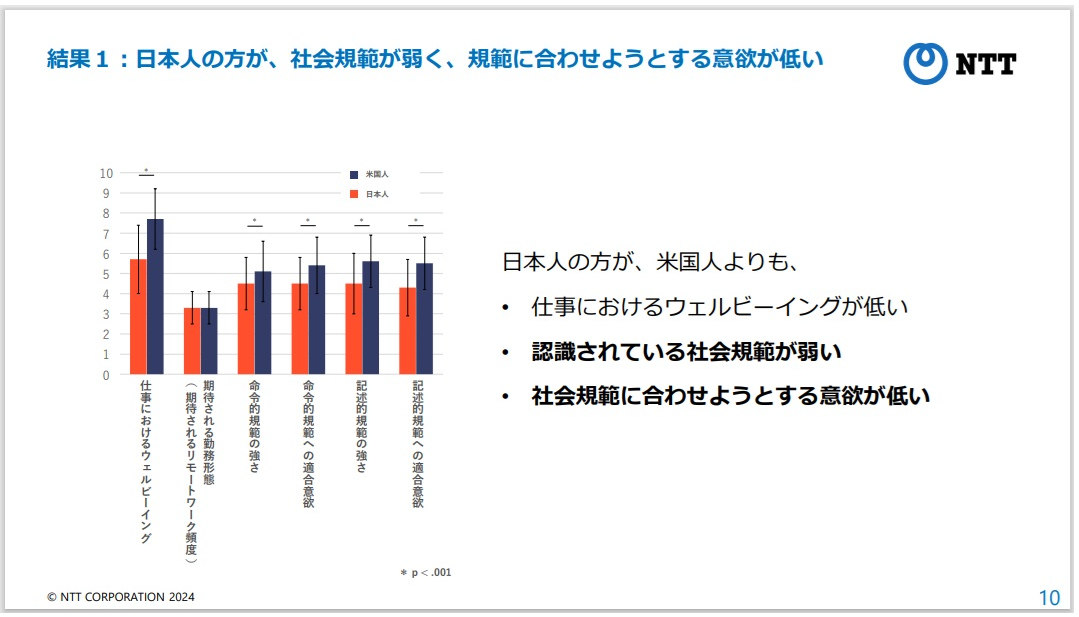

1つは、「日本人の方が、社会規範が弱く、規範に合わせようとする意欲が低い」ことだ。赤堀氏は、「日本人の方が米国人よりも、仕事におけるウェルビーイングが低く、認識されている社会規範が弱い。また、社会規範に合わせようという意識が低い」と説明した(図2)。

図2:調査分析の結果1(出典:NTTの会見資料)

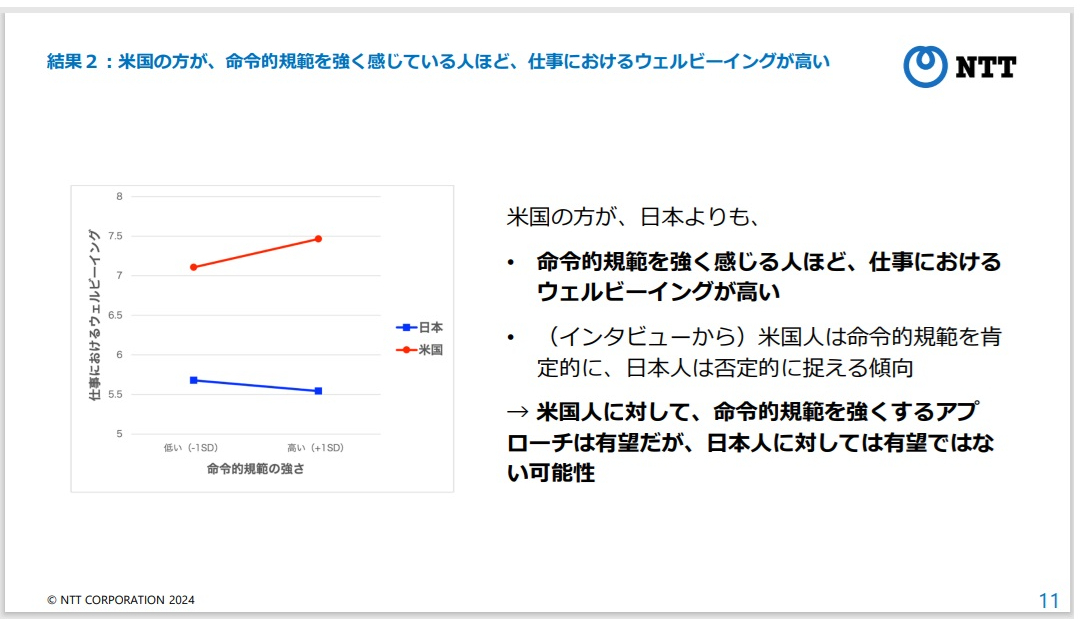

もう1つは、「米国の方が、命令的規範を強く感じている人ほど、仕事におけるウェルビーイングが高い」ことだ。赤堀氏は、「インタビューからも、米国人は命令的規範を肯定的に捉える一方、日本人は否定的に捉える傾向があることが分かった。この調査分析から、米国人に対して命令的規範を強くするアプローチは有望だが、日本人に対しては有望ではない可能性がある」と説明した(図3)。

図3:調査分析の結果2(出典:NTTの会見資料)

この2つの見解は非常に興味深い。なぜならば、これまでの日米の文化の違いにおける通説からすると、反対に見られていたからだ。