余剰スペースの活用法

これまでの第5〜10回でオフィスの基本機能を作成し、第11〜13回目でオフィス開設の目的にそった機能を追加した。とりあえず、これで、Second Lifeオフィスとしての機能は十分に整っている。ここで終えてもいいのだが……。

このシーネットネットワークスジャパンが使用している土地では、オフィスを建てても少しだけ余裕が残る結果となった。そう、「余剰スペース」ができたのだ。そこで、何かを作ることにした。そして、何を作るかはクリエイターの創造性に任せることにした。

みなさんももうお気づきかもしれないが、Second Lifeに参入した企業の島には、面白い島とそうでない島が存在する。そして、それは企画次第だ。その企画も予算次第、ということを考えれば、仕方のないことかもしれない。しかし、その企画をSecond Life の文化や実情を知っている人が進めるのと、知らない人が進めるのでは、大きな違いがある。筆者もそのあたりはまだ楽しみながら修業している最中だが、ある程度のことは把握しているつもりだ。そして、Second Lifeの中の建物も、クリエイターの自主性に任せた方がうまくいく場合が多い。

この世界で何をやれば新しいのか。何をやれば人が集まるのか。何をやれば企業のブランドイメージが向上するのか。それはこの世界にどっぷり浸かっているレジデント(住人)に聞くのが一番だ。

今回は、このオフィス建築に協力してもらったクリエイター「Dai」さんに、クリエイターとして面白いと感じるもの、作りたいものを余剰スペースに作ってもらった。それが、「プール」であり、「カフェ」だったのだ。それでは、今回はカフェの作成を見ていこう。

カフェの作成

カフェというのは人が集まる場所だ。特徴のあるカフェには、その特徴に惹かれる人たちが国籍に関わらず集まる(ちなみに、人を集める要素として、Second Lifeではマスターの人柄が現実世界以上に重要だ)。Second life支店の中にカフェを作ると、その企業におけるアバターコミュニケーションの場にもなりうる。ちょうど、休憩時間における喫煙スペースがコミュニティスペースとなるように。

さて、それでは始めよう。オフィスの基本機能を作成する際に学んだ手順の通りだ。ここで簡単に復習しておこう。

建築手順の復習

建築といっても、難しく考える必要はない。まずは箱を作ればいいのだ。これまでオフィスの作成で学習した建築の基本的な手順を次にまとめた。各項目を解説した連載回を記述しておいたので、わからないことがある場合には、その回に戻って確認してほしい。

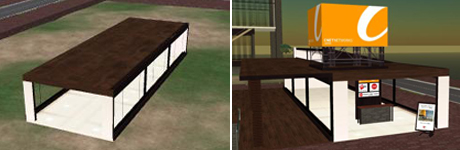

左:床、壁、屋根で、オフィスの基本構成部分としての箱を作成。右:整備後のオフィス

左:床、壁、屋根で、オフィスの基本構成部分としての箱を作成。右:整備後のオフィス

この考え方を今回のカフェに当てはめると以下のようになる。

- 箱の作成(床、壁、屋根)

- カフェの整備(入口、屋根、カウンター、カフェ用家具)