BPM推進フレームワークの7ステップ

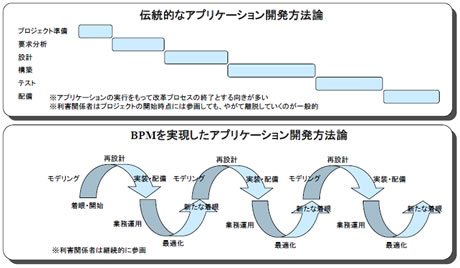

また、BPMを開発する上でのパラダイムも、従来のアプローチとは大きく異なっている。例えば伝統的なウォーターフォール型によるアプリケーション開発手法は、プロジェクトの準備から始まり、要求分析、設計、構築、テスト、配備という流れで終了していたが、現業部門が参画するのは初期段階まで。配備後のトレーニングまでは全く関与しない。

一方、BPMを実現したアプリケーションの開発方法は、常に現業部門が参画し、PDCAサイクルに沿ってアプリケーション開発を行っていくのが特長といえる。具体的な進め方についてはさまざまな手法が開発されているが、ここでは日本BPM協会が作成したBPM推進フレームワークを例に示す。

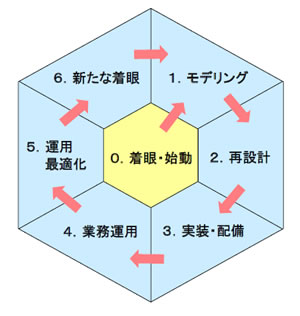

まず、「着眼・始動」でプロセス改革のミッションを明確にした後、プロセスの現状をモデル化し共通認識を設定する「モデリング」、課題を解決し実行可能なプロセスにするための「再設計」、プロセスの自動化設計から実装までの「実装・配備」までをハーフサイクルとする。

さらに、ワークフローとモニタリングを活用して日常業務で遂行する「業務運用」、モニタリングデータを基にプロセスのボトルネックを解消する「運用最適化」、より高いレベルの目標を設定する「新たな着眼」までを1サイクルとした、全7ステップで構成している。

ポイントは、ハーフサイクルが3〜6カ月という短期間で行われること。現場のオペレーションで生み出された新たな着眼を再びモデリングに還元し、それを何度も繰り返していくというのがBPMの基本だ。

日本BPM協会が提唱するBPM推進フレームワーク(出典:日本BPM協会コモンセンス部会「BPM推進フレームワークキーチャート集」)

日本BPM協会が提唱するBPM推進フレームワーク(出典:日本BPM協会コモンセンス部会「BPM推進フレームワークキーチャート集」)

岩田氏は、「BPM開発においては小さく始めて大きく育てるという考え方も重要」と強調する。ある対象領域を選んだら、1度回して感触を確かめ、次第にサイクルを繰り返すことでパターンをつかむ。そして波紋を拡げるように他の業務領域にも広げていく。それでノウハウを積んでいけば、他の適用部門でも成功する可能性が格段に高まるという。