やっぱり生き抜くための「戦略」が必要だ!

戦争用語としての「戦略」が持つ辞書的な意味は何となくイメージできたと思う。一方、一般社会では、この「戦略」という言葉を、もっと柔軟に幅広く使っているようだ。そこで、図書館で書籍のタイトルに「戦略」を含むものを探し、そこからより一般的な定義が導けないかを試みた。

たとえば「戦略的思考とは何か エール大学式『ゲーム理論』の発想法」 (著者:Avinash Dixit、Barry J. Nalebuff 訳:菅野 隆、島津 祐一) によると、著者は「戦略的思考とは、相手がこちらを出し抜こうとしているのを承知したうえで、さらにその上をいく技である」と述べている。著者らは、行動科学分野で戦略的決定を研究する科学者である。

著者はさらに、「職場や家庭で、この戦略的思考を活用する機会は実に多い。ビジネスマンや企業には競争下で生き抜くための戦略が必要である」と続ける。ゲーム理論に基づいた「戦略的思考」は、職場や家庭でも幅広く応用が利くというわけである。

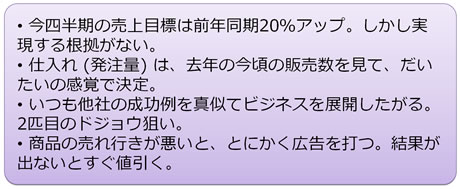

たとえば、職場がこんな現状にあり、今後生き残っていくためには何らかの「戦略」が必要だと感じている人は多いのではないだろうか。

「戦略的」でなく、スッキリしない仕事の現状例

「戦略的」でなく、スッキリしない仕事の現状例

これでは、とても「戦略的」な根拠がある状況とは呼べないだろう。やたら経験や勘に頼った判断が横行し、一応の目標はあっても、そこに至るための道筋がまるで不明確。結果的にそれが「なぜうまくいったのか」「なぜうまくいかなかったのか」の理由が「なんとなく」でしか分からないから、「次はどうすればいいのか」が分からない。こんな状況の中での仕事は何か「スッキリしない」ものになる。

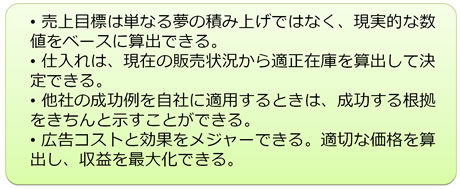

では、こうした仕事の状況を次のような姿に変えられるとすればどうだろう。

「戦略的」で、スッキリした感じの仕事環境

「戦略的」で、スッキリした感じの仕事環境

このような状況であれば、ムリやムダ、ストレスの少ない「スッキリした」状態と呼べるのではないだろうか。我々が個々に「戦略的」であるべき理由は、こうした環境を作り出し、合理的かつ快適にビジネスや生活を進められるようにするためと言ってもいいだろう。

では、このような環境を作り出すにあたって、どのような「作戦計画」が必要なのだろうか。

この連載では、自分のまわりの身近な「戦略」から、ビジネスにおける「戦略」までを題材にし、その立案のための思考法や、実現をサポートするツールについて、幅広く見ていくことにしよう。次回からは、数回にわたり、一番身近なテーマとしての「自分戦略」について考えてみる。