クラウドの本質的な価値や導入を成功させるための要点をまとめ、日本の企業ITの在り方を掘り下げる連載の最終回となる。今回は、ビジネスを取り巻く環境の変化と「マルチスピードIT」時代に求められるITインフラストラクチャの姿、それを実現するクラウド導入の成功の要点についてまとめる。これまでの内容を振り返りながら「所有」と「利用」という切り口で、企業や組織の変革につながる真のクラウドとはどのようなものか述べる。

ITインフラストラクチャを取り巻く環境の変化--デジタル化と「マルチスピードIT」

ビジネスの主戦場は「モノ」中心から「ヒト」(体験)中心にシフトし、圧倒的なコストダウンとスピードの波が、既存のバリューチェーンの破壊とエコシステムの再構築を推し進めている(Digital Disruption:デジタル化による創造的破壊の意)。そのようにビジネスが「デジタル化」していく中で、そのスピードで行動し、変化を前提として企業や組織を構築していくためには、新たな組織・役割、新たなプロセスが必要とされており、ITもまた例外ではない。

今日のITには、既存事業における信頼性の高いサービスの継続に加えて、社会を変革するようなビジネス創出の原動力となる新サービスの提供という、スピードや性質の異なる要望に応えることが求められている。「マルチスピードIT」である。

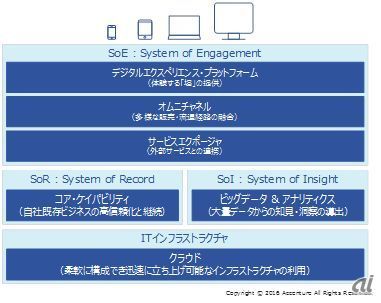

伝統的なウォータフォール型開発手法により築き上げられた、巨大で信頼性の高いサービスを支える「従来型IT」は、「記録のためのシステム」(System of Record:SoR)であり、主に業務プロセスの効率化にフォーカスしていた。

一方で、「New IT」とは、新事業の創造と投入スピード(Time To Market:TTM)の大幅短縮、顧客の獲得と維持にフォーカスする。「New IT」は、「ヒトとの関係を築くためのシステム」(System of Engagement:SoE)や「洞察し新たな知見を得るためのシステム」(System of Insight:SoI)からなり、TTM短縮を至上命題としたアジャイル開発手法に基づきながら、トライ&エラー、スクラップ&ビルドを繰り返して築き上げられる(図1)。

図1:マルチスピードIT時代のITシステムアーキテクチャモデル

このような「従来型IT」と、「New IT」からなる「マルチスピードIT」を支えるITインフラストラクチャの要件とはどのようなもので、従来のITインフラストラクチャとどのような違いがあるのだろうか。