宇宙空間ビジネス

宇宙旅行や宇宙ステーションを使ったライフサイエンス分野などの実験環境の提供など、宇宙空間においてサービス提供が行われる事業を指す。有人宇宙飛行の法整備や技術革新、国際宇宙ステーションの商用利用などが進むことで、今後のビジネス拡大が期待される分野である。米国は、国際宇宙ステーション(ISS)の商用利用を進めており、各国政府や民間企業に対して施設利用ビジネスを展開する動きがある。

日本では、宇宙ベンチャーであるPDエアロスペースが全日本空輸(ANA)やHISからの出資を受けながらこの分野での事業確立を狙う。

天体系ビジネス

月や小惑星で得られる資源が、もしエネルギーとして使えたら……そんな夢物語をビジネスとして実現しようとするのが、天体系ビジネスである。宇宙資源探査を中心に、月面開発や火星探査など、これまで政府機関が国家プロジェクトとして担うイメージあった事業を、民間企業が行うものである。米国とルクセンブルグが関連法を成立させ、産業振興を推進しており、米国を中心とした各国で宇宙資源探査ベンチャーが活動を展開している。

月面探査賞金レース“Google Lunar XPRIZE”に日本代表チームとして参戦するHAKUTOが、au(KDDI)とのスポンサー契約を締結して以降、各所での露出を高めており、日本でもこの領域はにわかに注目を集めている。HAKUTOの基幹企業である宇宙ベンチャーispaceは、月面の資源開発ビジネスを目指している。

主役は企業、顧客は民間

日本での宇宙産業は官需産業であり、JAXAが実施する国家プロジェクトの一部を民間企業が請け負う、というのが一般的な形であった。しかし、現在話題となっている宇宙ビジネスは、既往の形とは異なり、企業が民間の企業や個人を顧客としたビジネスである。

宇宙ビジネスの先進国は、やはり米国である。米国では、ロケットや衛星が民間企業の事業のために打上げ、利用されており、BtoBビジネスとして産業が成立しつつある段階にある。民間のロケットで民間の衛星を打上げ、衛星データを金融機関やIT企業が購入するという市場が生まれている。

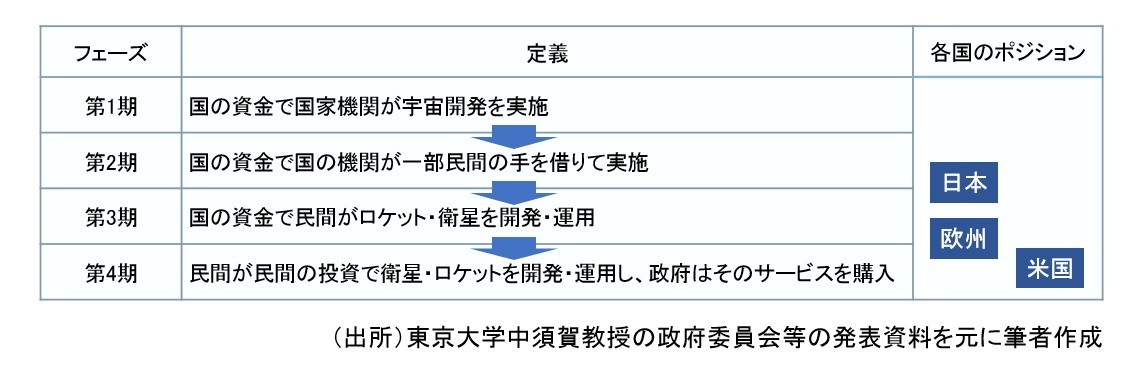

米国では、政府は産業振興の立場を取り、宇宙開発、企業のビジネス活動を支援する。欧州や日本は、政府がイニシアチブを取りながら米国を追い、それぞれの形での宇宙ビジネス振興のあり方を検討している状況である。(図表2)

日本は、政府が宇宙ビジネス振興のイニシアチブを取りながら、米国を追っている状況(図表2)