ウェブ台頭期(1990~2005年)

さて、第1回から解説してきた企業間取引(定義やトランザクションにおいて)も、1970年からの20年間に、かなりの技術的なイノベーションをもたらした。次の1990年からの15年間は、どのような年代だったのであろうか。

1990年は、通信動向ではインターネットが企業に普及し、1995年にはWindows 95などで個人にもブロードバンドが普及し、国際的なネット化(ブロードバンド化)をもたらした。また、オンライン・トランザクションが広がり、金融や流通ECサイトの決済、製造業のEDIなどが普及し始める。テクノロジも汎用機からUNIXへ、COBOL/アセンブラからC言語などに大きく移行されることになる。この15年間で、専用線によって企業間取引をしてきた企業が、TCP/IPなどのsocket通信のトランザクションに移行した時期でもある。

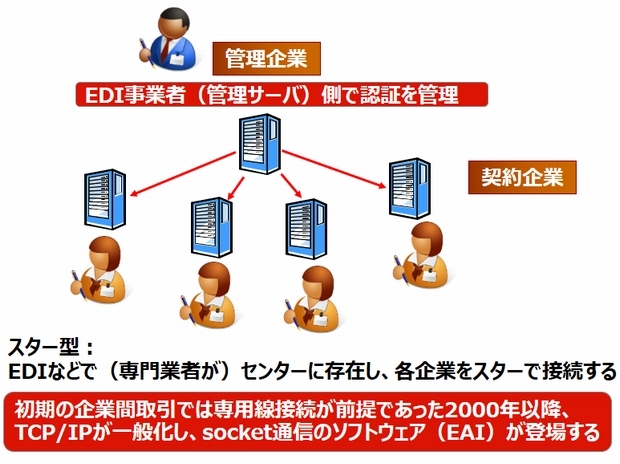

図8 ウェブ台頭期(1995~2005年)にTCP/IPがもたらした恩恵としてEAIが普及した、出典:サイバー研究所(2017年10月)

図8、ウェブ台頭期(1995~2005年)の時代には、国内においてもTCP/IPが普及し、各ベンダーやSIがsocket通信をプログラミングに記述し、前述の1電文のやりとりをUNIXやC言語に置き換えた。ここまでは一般的な話であるが、そもそもsocket通信のコーディングは汚くなりやすい。当時IT業界において、C言語socketでのコーディング規約は無く、標準APIも無かった時代である。当然のことながら、ホスト名、ユーザーID/パスワードは埋め込むことから始めていた。

しかし当時、図8の管理企業と契約企業側に、互いに導入するソフトウェアとしてEAI(Enterprise Application Integration:米Metaが提唱した定義、Metaは後にGartnerに買収される)が誕生した。このEAIでは、コーディングする部分が簡素化され、認証なども標準化されるようになった。2000年以降、EAIを導入した企業が出始め、初期のケーススタディでは、SybaseとEAIを使った証券会社の各拠点の時価の更新などがあった。従来の汎用機の時代、トレーダーは時価の配給業者より専用画面で時価を別に眺めていたが、EAIが普及した結果、ほぼリアルタイムで時価の洗い替え処理を(ロンドン、ニューヨーク、東京など)グローバルで更新することが可能となった。

一方、流通ECサイトの決済では、これまで発注こそ、ほぼリアルであったが、決済は、週末(月末)銀行振り込みなど、時間を要していた。しかし、ウェブ台頭期(1995~2005年)での特にコンシューマーにおいて、クレジットカード決済をウェブ上で実現できるようになり、ほぼ即時決済が可能となった。国内でも、クレジットカード番号16桁、月(2桁)/年(2桁)を当たり前のように入力するECサイトが増え、当時、初期のハッキング事件も出始めた。いわゆる「他人のクレジットカードを利用したなりすまし」である。

このなりすましに対し、ITでできる部分として、海外では例えば、CVV2(3桁、確認番号)などの付加情報を追加していた。さらに、ECサイトで(同一店舗で)1枚のクレジットカードを利用し、大口のPCを2台連続で購入した場合などに、カード会社から契約者に直接電話するなど、コールセンターでの対応も始まっていた。国内でこのあたりのセキュリティの議論が始まるには、もう少し時間がかかる。

まとめ

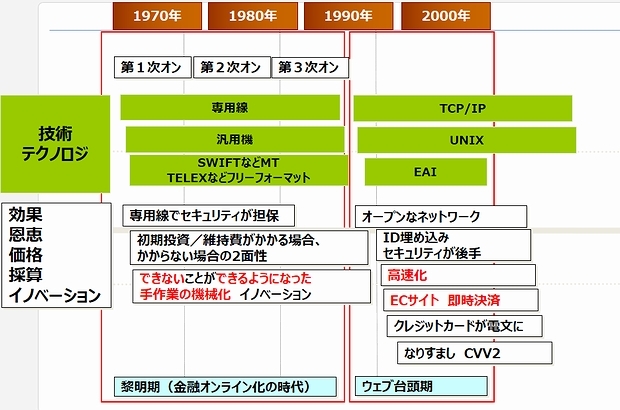

図9 黎明期からウェブ台頭期までのまとめ、出典:サイバー研究所(2017年10月)

図9は、黎明期(金融オンライン化の時代:1970~1990年代)からウェブ台頭期(1995~2005年)までをまとめた年表である。初期の20年間は、手作業が機械化され、大きな恩恵やイノベーションがもたらされたことは言うまでもない。次のウェブ台頭期の15年間は、インターネット化、ブローバンド化による処理の高速化がもたらされた。この時期は、イノベーションもさることながら、初期のセキュリティ侵害(なりすましなどの事件)が確認されるようになった。

次回は、「現在(2005~2017年)」のテクノロジやセキュリティについて解説しよう。

- 著者:石橋正彦(いしばし まさひこ)

- サイバー研究所(Cyber lab)アナリスト 日本ユニバック(現日本ユニシス)、VERITAS Software(現Veritas Technologies)、BearingPoint(現PwC)、Gartner、大宣システムサービスを経て現職。都市銀行を中心に、SWIFTネットワーク、カストディー、人事システムの開発や災害対策を経て、セキュリティ監査人、IoT講師、アナリストを専門とする。