本連載「松岡功の『今週の明言』」では毎週、ICT業界のキーパーソンたちが記者会見やイベントなどで明言した言葉をいくつか取り上げ、その意味や背景などを解説している。

今回は、マカフィーの山野修 代表取締役社長と、ベリタステクノロジーズの大江克哉 代表執行役員社長の発言を紹介する。

「クラウド上のデータに関する責任は利用者にあることを認識せよ」

(マカフィー 山野修 代表取締役社長)

マカフィーの山野修 代表取締役社長

マカフィーが先頃、2018年度(2018年4月〜2019年3月)の事業戦略について記者説明会を開いた。山野氏の冒頭の発言はその会見で、パブリッククラウド上のデータに関する責任の範囲について明言したものである。

山野氏によると、マカフィーは2018年度のテーマとして、「デバイスからクラウドまでを保護するサイバーセキュリティ企業」を掲示。とりわけ、この1月に買収した米Skyhigh Networksが手掛ける「CASB(Cloud Access Security Brokers)」と呼ばれるセキュリティソリューションを国内でも本格的に展開し、クラウドセキュリティ分野において躍進を遂げたい考えだ。

CASBソリューションについては関連記事をご覧いただくとして、ここでは山野氏がその前段として語った、セキュリティの視点から見たクラウドの現状にまつわる話が興味深かったので取り上げたい。

山野氏は、「国内のパブリッククラウド市場は順調に拡大しており、日本の主要企業の約8割は既に何らかの形でクラウドを利用しているとも言われる」とし、パブリッククラウド上に機密データを保存しているかどうかを主要国の企業に聞いた同社の調査結果を明らかにした。

それによると、「全て・一部・いいえ」(不明分を除く)の順で割合(%)を示すと、日本は「29・45・24」、米国は「33・52・15」となった。興味深いのは「全て」の回答が、米国と変わらない割合で高いことだ。ちなみに、英国は「10」、シンガポールは「12」といった割合だ。機密データをクラウド上に置くことには慎重と見られてきた日本の企業だが、意外にクラウドへの移行が進んでいる状況が明らかになった。

ただ、一方で日本は「いいえ」の割合が高いのも特徴。ちなみに、英国は「14」、シンガポールは「11」といった割合だ。こうした状況から、山野氏は「日本では二極化が進んでいるようだ」と分析している。

クラウドサービスの活用による懸念としては、「クラウド利用における設定のミスによる情報漏えい」や「ストレージサービスおよびクラウド翻訳ツールによる情報流出」などを挙げた。

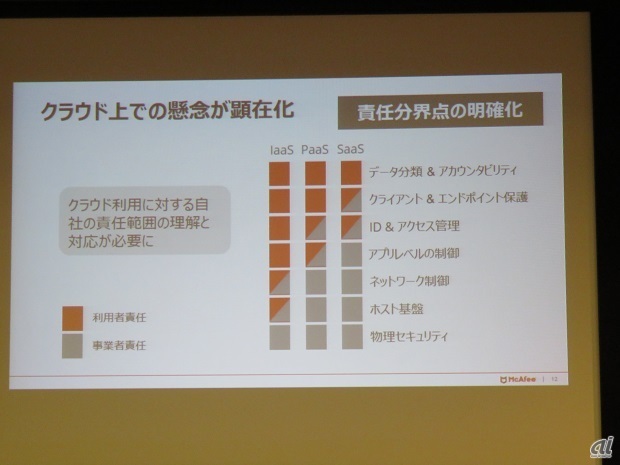

そして、この話の流れで山野氏が強調したのが冒頭の発言である。同氏は図を示しながら、「クラウドサービスにおいては事業者がかなりのところまできちんと面倒を見てくれるが、データに関する責任は利用者にあることを認識しておかなければいけない」と語った。つい認識不足になりがちなので、山野氏のメッセージとして取り上げておきたい。

図:クラウド上のデータに関する責任は利用者にある