「下からの変革の流れがむしろ上を突き上げるように動き、最後には(上が)旗振りをして全社一斉に横断的にやる」という動きができると中川氏。

高木氏は、「われわれが考える全社横断DXとは、現場フレンドリーと大規模処理・管理機能を上手くミックスすることで、ボトムアップとトップダウンが上手く融合する形で全社に改革が行き渡るということ」と説明。「現場の成功体験がスピーディーに浸透し、社員が自ら参加することで意識が高まり、そして、トップのサポートがあって全社に行き渡るという構図がDXの成功パターンではないかと考えている。『全社横断』『アジリティ』『社員参加型』という3つが重要」であり、WinActorはこのような改革をサポートできるツールだと述べた。

また、高木氏によると、WinActorは使うのが非常に簡単だという評価を市場から受けているという。使用が簡単なため、社員一人ひとりが同ツールを使って業務改革に取り組むことができることから、変化に柔軟に対応することや現場ですぐに使えること、結果的に運用コストを低減させることが可能になると同氏は述べる。

今後のステップ

WinActorは2014年にスタンドアロンのツールとして始まったが、その後、同ツールを一元的に管理・統制する「WinDirector」やクラウド上で集中管理する「WinActor Manager on Cloud」が登場している。そして、今回、オンデマンドのクラウド版としてWinActor Cast on Callが登場した。

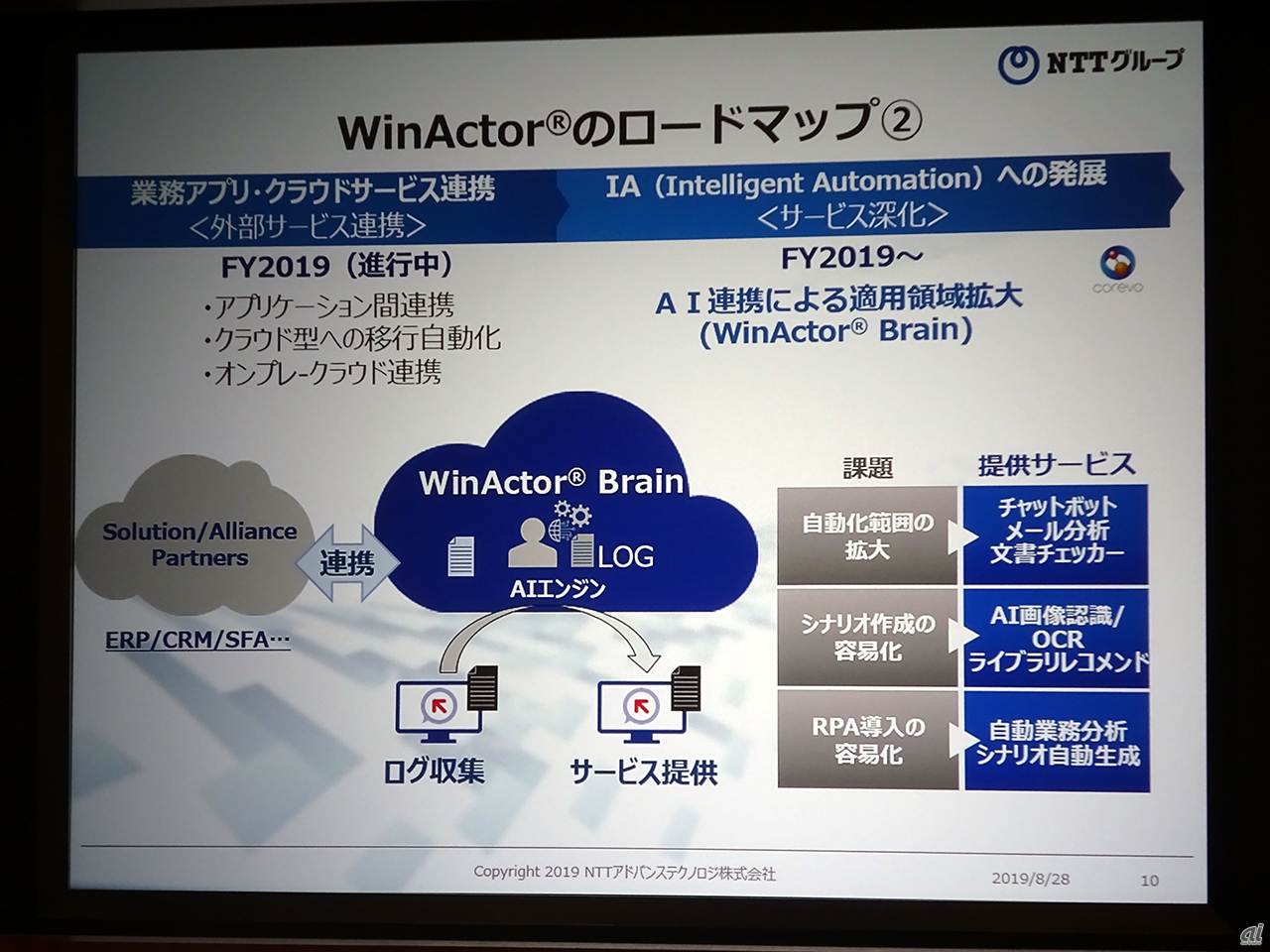

今後のステップとしては、定型業務を処理可能な人工知能(AI)との連携により、さらなる自動化の領域拡大を狙っていくと高木氏は述べる。自然言語処理を利用したチャットボット、メール分析、文書チェッカー機能の提供に加え、シナリオ作成を容易にする画像認識や光学文字認識(OCR)、ライブラリのレコメンド機能のAIによる強化などが考えられているという。さらに、ユーザーの業務を分析してシナリオ自動生成する技術にも取り組んでいるという同氏は付け加えた。

WinActorのロードマップ

また、業務やアプリケーションのクラウド移行でもRPAがさまざまな役割を果たすことが可能ということで、高木氏は統合基幹業務システム(ERP)のクラウド移行に関する自社の事例を紹介した。

「SAP ERP」を使っていたが、オンプレ型で多くのカスタマイズが入っていたものをパブリッククラウドに6カ月で移行したという。その際、データの移行も、2カ月必要とする処理をWinActorの活用により4日間で完了したと高木氏は説明。さらに、クラウドに移行できない機能が残ってしまう場合にも、カスタマイズの部分はRPAを使ってサブシステムとして実現することで、短期間かつ低コストで対処できたという。

「このようなことを当社では実践しているが、こういったものを世の中に届けることができればと思っている」(高木氏)

島田明氏

より将来的な次世代のオフィス像としては、RPAやAIとの組み合わせによるDXの推進を考えているという。業務は、ユーザーからの問い合わせといった非定型業務、事務処理や決済などの定型業務、契約や監査などの証跡と大まかに分けることができる。そして、非定型業務はAIや自然言語処理を使ったドキュメントチェックやチャットボットで、定型業務にはWinActorのようなRPAで、証跡にはペーパーレス認証や生体認証、ブロックチェーンといった技術で対処する。これらの組み合わせをワークフロー化することでオフィスの隅々までDXが浸透していくと高木氏は述べる。

WinActorの導入社数は、2018年には3000社であり、2019年は上期で4000社、年度末には5000社が見込まれると、日本電信電話(NTT)で代表取締役副社長を務める島田明氏は述べた。