前回では、データを置く位置や複数人での利用において、ファイルシステムとデータベースとの違いをお話しながら、データベースを使う利点についてお話しました。今回からデータベースとはどういうものなのかを少しずつ具体的にお話ししていきたいと思います。

情報の集合そのものをデータベースともいいますが、この連載では、コンピュータ上でのデータベースを構築するために必要な機能(運用や管理)を備えたソフトウェアである、データベース管理システム(Database Management System:以下、DBMS)について話をしていきます。

DBMSはデータを「ある一定の規則」に基づいて管理し、必要な時にそのデータを情報として利用できるような仕組みを備えています。DBMSの機能などの解説は次回に譲るとして、今回はこの「ある一定の規則」についてお話したいと思います。ひとことにデータベースと言っても、「ある一定の規則」によって様々な種類に分けられます。

ある一定の規則:データモデルとは

規則、と言ってしまいますとちょっと難しい感じがしてしまいますので、データとデータをどう表現しているものかと考えてください。いわば、データの構造です。

世の中にデータベースはたくさんあります。格納するデータの内容は違っていても、共通基盤となるデータの構造は同じです。このデータ構造を「データモデル」と呼びます。

現在、広く利用されているデータモデルはリレーショナル・データモデルと呼ばれるデータモデルです。

ほかの主なデータモデルとして、階層型データモデル、ネットワーク型データモデルがあります。さらに様々なデータモデルがありますが、ここでは有名なこの3つのデータモデルを利用しているデータベースについてお話します。

なぜリレーショナル型が最も利用されるようになったのか?―その理由がわかりやすいように、まずは階層型やネットワーク型からお話ししましょう。

階層型データベース

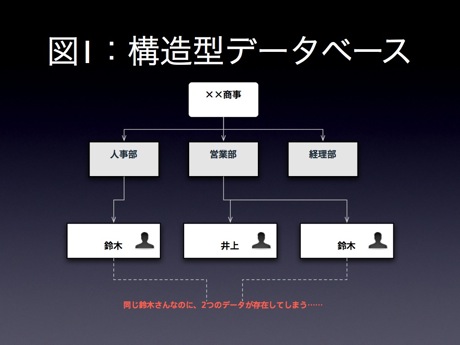

階層型データモデルに基づいてデータを管理するデータベースです。階層型データモデルは、最も古くからあるデータモデルで、データとデータとの関係を「木構造」で表現しています。図1を見てください。

図1:階層型データベース

図1:階層型データベース

このように一番上に親のデータがあり、その下に子のデータがぶらさがっているデータ構造になっています。図1のような会社の組織図がイメージしやすいのではないでしょうか。ここで重要なことは、「階層型データモデルではデータは常に親子(1対多)の関係でなければならない」ということです。そうなると、場合によっては都合の悪いことがありませんか?