戦略は「夢」、その夢を「実現する方法」が必要だ!

こうした「予算」と「現場」の分断をうまくつなぐことが、パフォーマンスマネジメントのようなツールの重要な役割になる、と米野氏は話す。

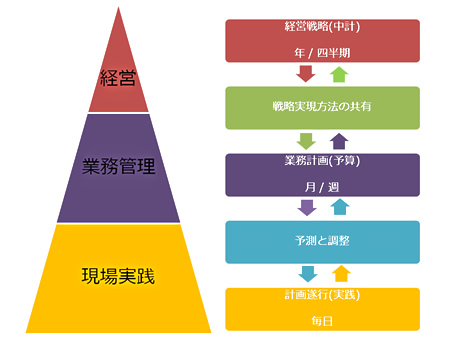

「戦略が夢であるとすれば、夢を実現する方法が必要だ。中計に方法が書かれていることはないし、予算にも書かれていない。従って、実現する方法を共有する必要がある」(米野氏)

一時期流行った「バランススコアカード(BSC)」は、そうした夢の実現方法を表すのに適したフレームワークの1つだろう。バランススコアカードは「戦略マップ」と呼ぶツールを用いて実現方法を示したうえで、個々の戦略目標に対して予算を割り当てるといった手法をとる。

また、同氏は「予算と現場との分断についても、サイクルタイムの差があるため、現場の状況に基づいた見通しを随時、予算に戻してやる必要がある」と話す。そのための仕組みも求められるわけだ。

全社戦略情報と現状を共有し、最新の見通しを計画の調整に反映する仕組みが必要(米野氏の資料をもとに作成)

全社戦略情報と現状を共有し、最新の見通しを計画の調整に反映する仕組みが必要(米野氏の資料をもとに作成)

「そうした見通しを、データの中から何とか拾い出すことはできないか」……そんな期待を背負って登場したITツールがビジネスインテリジェンス(BI)だった。ご存じのようにBIは、データ分析に関連する一連の技術の集合体である。

ただ、従来のBIはしばしば「欲しいデータが見つからない」「使いにくい」という評価を受けた。データが見つからないのは、ユーザーが何を見たいのかを、IT部門に知らせていないために、あらゆるデータが溜め込まれた結果、巨大で融通のきかないツールになってしまったためだ。経営陣は「理論武装による科学的営業」を期待したが、現場はすぐに提案できる情報が欲しいのであり、理論など求めてはいなかったというのが現実だ。

米野氏は「蓄積されたデータは事実ではあるが、事実をいくら寄せ集めても真実にはならない。BIの本当の目的とは、ベールに隠された真実を推察し、意思決定することにある。特に現場においては、素早い反応、意思決定のスピードが求められる。そこにチャンスや脅威があるのかを素早く検出したい。現場の意思決定を支えてやることが重要であり、ダッシュボードやスコアカードは、現場にこそ必要な仕組みだ」と指摘する。

確かに、経営者は「分かりやすいメーター」が必要なのではなく、明細をたどれるデータベースが必要なのであり、経営者がメーターを見て意思決定することなど、ほぼありえない。これは、ツールを提供する「場所」を間違っていたということなのだろうか。

「現場にはタイムリーな事実、実績データが必要であり、経営者にはタイムリーな現場の見通し情報が必要だ」(米野氏)