大前提はデータを「喜んで」提供する仕組みを作ること

前節の外国人観光客の例では、あらゆる人間がたくさんの情報を供給していることによって成り立っている。また、情報を供給することで相応のリターンが得られるという社会的なコンセンサスも醸成されていなければならない。簡単に言えば、自分の行動データを「喜んで」提供している状態が作られていなければならないのだ。

ところが現在の日本においては、個人が「喜んで」データを供給している様子は見受けられない。むしろ、データの供給についてはマイナスのイメージを抱えている人が大半ではなかろうか。個人情報の取得や利用、プライバシーは非常にセンシティブな問題になり得るが、地道な努力で解決しながら、データ利用への道を探る必要がありそうだ。

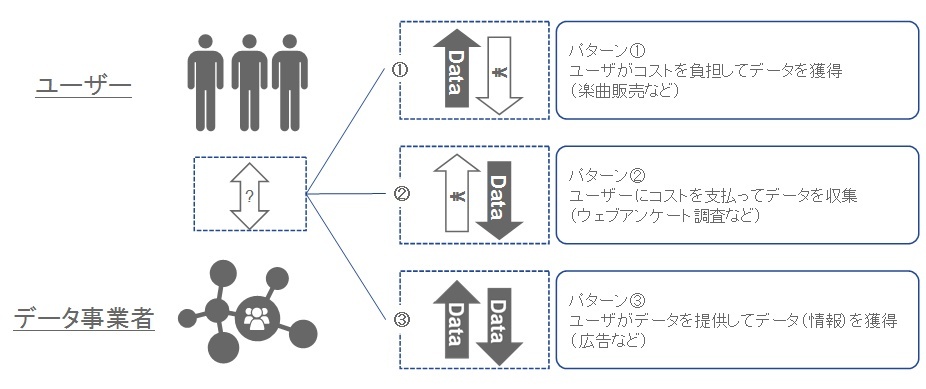

図3:データの売買パターン

2020年までにおもてなしの都市を作るためには、企業のセキュリティやサービスに対する努力ももちろんだが、都市に住むわれわれ「コンテンツホルダー」も今から少しずつ意識を変えて行かなければならない。「データはデータで買う」という概念(図3)をもっと浸透させる必要があるだろう。

利便性よりもイノベーションを

少子高齢化が進む日本においては、残念ながら都市部への人口一極集中は避けられそうにない。公開されている推計人口で調べると、100万人を超える政令指定都市の殆どで人口は増加傾向にある。高齢世帯の都市部への流入が原因とも言われている。

このような環境下では、どうしても都市の利便性やさまざまな効率(土地、電力など)を考えた都市設計という話になりがちだが、前述したとおり本質的には経済性にフォーカスしたプロジェクトが望ましいと考える。

この手の話題で必ず登場するEMS(Energy Management System)のEは、「Economic」と置き換えても良いのではないだろうか。都市の経済環流を起こすためには「利便性」というよりはいかに「イノベーション」が巻き起こる環境を作れるかにかかっている。

IoEの考え方で都市をデジタルバリューシフトするためには、そこに住むわれわれを含めた全てのプレーヤーの意識から改革する必要がありそうだ。2020年、ライフスタイルが劇的に変化した新しい風が吹く都市で、外国の皆様のお迎えしたいものである。

- 林 大介

- シスコシステムズ合同会社 シスココンサルティングサービス マネージャー 電機メーカのエンジニア、通信システムインテグレーターのセールスを経てコンサルティングの道へ。ネットワーク、モバイルを中心とし た戦略立案、新規事業開拓、テクニカルアドバイザリーを中心としたプロジェクトを多数実施。昨今はクラウド、M2M、IoT/IoE などの技術トレンドを背景にしたデジタル戦略策定、IoT/IoE新規事業創造、ワークスタイル変革に注力し、各種戦略策定、変革実行支援などを手がける。